【図解】脱炭素社会とは?カーボンニュートラルとの違いと最新事例

「脱炭素社会」という言葉を耳にする機会が増えてきた今、その意味や必要性を正しく理解している人はどれくらいいるでしょうか。

気候変動による猛暑や豪雨、海面上昇などの影響が年々深刻さを増す中、世界は今まさに“炭素からの脱却”を加速させています。

そしてその動きは、国や企業だけでなく、私たち一人ひとりの暮らしや選択にも直結しているのです。

この記事では、脱炭素社会の定義や「カーボンニュートラル」との違いからはじまり、なぜ今その実現が求められているのか、そして実際にどのような取り組みが世界や日本で行われているのかを、具体的な事例や最新政策に基づいてわかりやすく解説します。

また、技術・経済・社会の各面で直面する課題や、メリット・リスクを含めた冷静な視点も提示し、読者が自分ごととして理解できる構成としました。

脱炭素社会は、環境保護のためだけの取り組みではありません。

それは、持続可能な未来を築き、経済競争力を高め、安心して暮らせる社会をつくるための不可欠なプロセスです。

変化のただ中にある今こそ、正しい知識と視点を持つことが重要です。

この記事を通して、脱炭素社会への理解を深め、未来の選択に一歩踏み出すきっかけとしていただければ幸いです。

脱炭素社会とは何か?定義とカーボンニュートラルとの違い

脱炭素社会の意味と背景

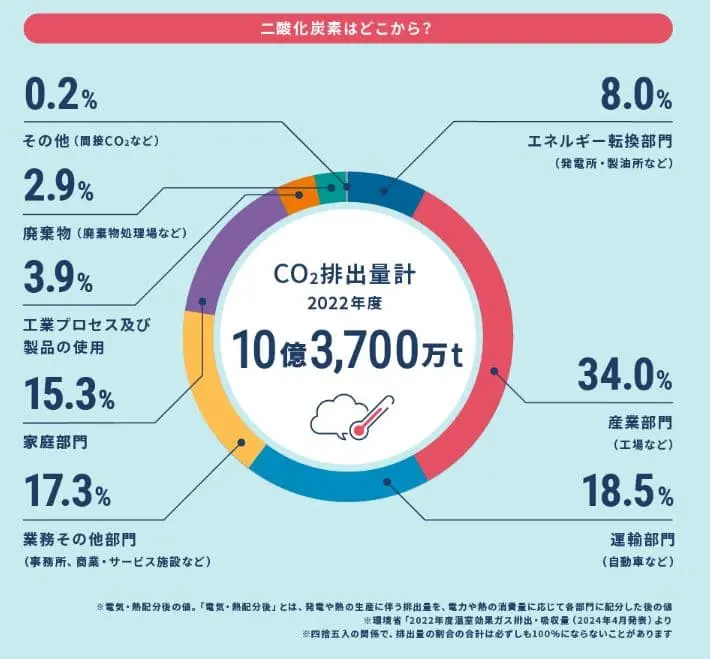

「脱炭素社会」とは、温室効果ガス、特に二酸化炭素(CO₂)の排出を実質ゼロに近づけた社会を指します。

地球温暖化の主な原因とされるCO₂の排出量をできるだけ抑え、再生可能エネルギーや省エネ技術を活用することで、持続可能な社会の実現を目指す概念です。

この考え方の背景には、IPCC(気候変動に関する政府間パネル)やパリ協定などによって示された科学的な警告があります。

特に、産業革命以降の人類活動が急激に温室効果ガスの排出量を増やし、気温上昇や異常気象、海面上昇といった影響をもたらしているという事実が、国際的な問題意識を高めてきました。

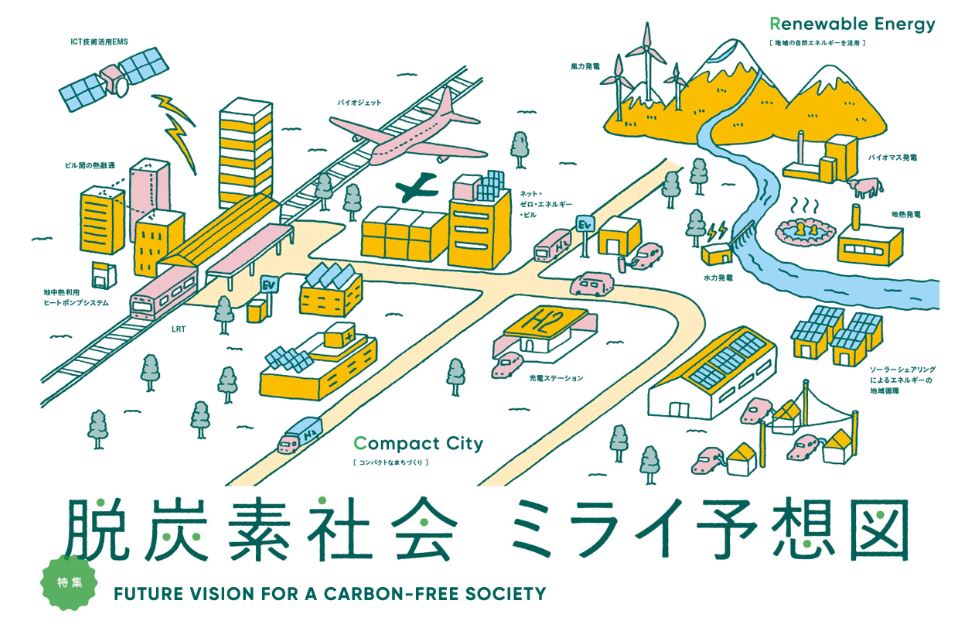

日本でも、政府は2050年カーボンニュートラル宣言を行い、再生可能エネルギーの導入拡大や電動車の普及、建築物の省エネ化など、社会全体で脱炭素化に向けた動きが進んでいます。

▼出典:環境省 エコジン 脱炭素社会ミライ予想図

カーボンニュートラルやゼロエミッションとの違い

「脱炭素社会」と似た言葉として、「カーボンニュートラル」や「ゼロエミッション」がよく使われますが、それぞれ意味や使われ方に違いがあります。

カーボンニュートラルとは、ある活動で排出されたCO₂と、森林吸収やカーボンクレジットなどで相殺されるCO₂の量が差し引きゼロになる状態を指します。

つまり、完全に排出をゼロにするのではなく、「排出した分を埋め合わせる」という考え方です。

たとえば、企業が再エネの導入やクレジット購入で排出量を相殺する取り組みがこれに当たります。

一方、ゼロエミッションは、より厳密な意味合いを持ち、「温室効果ガスなどの有害な排出物を一切出さない」ことを目指す概念です。

製造やエネルギー供給の過程で廃棄物や排出物そのものをゼロに近づけることが求められます。

現在の技術水準では完全なゼロを達成するのは困難ですが、先進的な企業や自治体では高い目標として掲げられることもあります。

まとめると、脱炭素社会はこれらの概念を包括した広いビジョンであり、カーボンニュートラルやゼロエミッションは、その実現に向けた具体的なアプローチや状態を指す用語だと言えるでしょう。

なぜ今、脱炭素社会が求められるのか

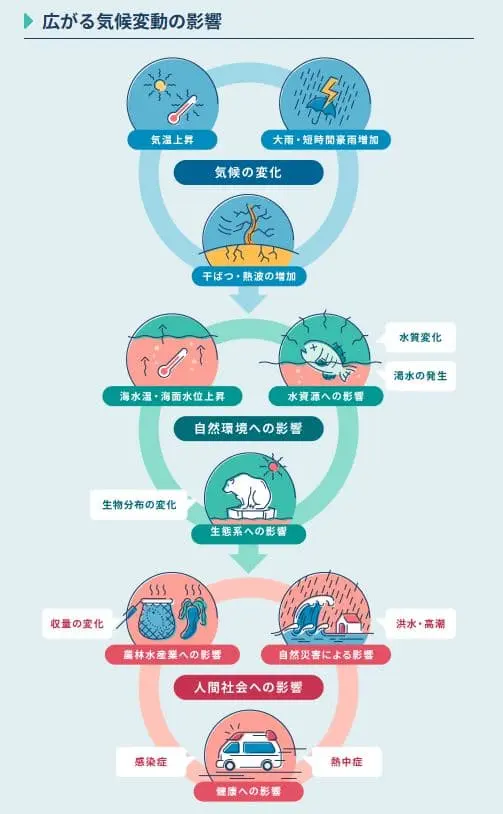

気候変動がもたらす環境と社会への影響

ここ数十年、地球温暖化はもはや“未来の心配事”ではなく、私たちの日常生活にすでに現れている現実の危機となっています。

日本でも猛暑日や集中豪雨の増加など、異常気象を体感する機会が増えたと感じている方は多いのではないでしょうか。

実際、2023年の世界の平均気温は観測史上最も高く、温暖化のスピードは加速の一途をたどっています。

日本国内に目を向けても、100年間で平均気温が約1.4℃も上昇しており、これは世界平均を上回るペースです。

気候変動が引き起こす主な影響は以下のとおりです。

- 猛暑・熱帯夜の増加:熱中症のリスクが年々高まり、高齢者や子どもへの影響が深刻です。

- 豪雨・洪水・土砂災害の頻発:一部地域では、かつて「100年に一度」とされた大雨が、ほぼ毎年のように発生しています。

- 農業・漁業への被害:気温上昇によって米の品質が低下したり、果物の生育や魚の回遊パターンが変化するなど、日本の食の安全にも直結しています。

- 生態系の変化と喪失:サンゴの白化、桜の開花時期の変化など、生態系にも明らかな変調が現れています。

こうした問題は単なる「環境問題」ではありません。

すでに医療・経済・エネルギー・食料供給といった社会インフラ全体に影響を与える“リスク管理”の課題となっており、もはや無視できない段階に来ているのです。

だからこそ、CO₂を中心とする温室効果ガスの排出を大幅に減らし、脱炭素社会へとシフトする必要があるのです。

これは“環境のため”だけではなく、“私たちの生活を守るための緊急対策”でもあります。

▼出典:ecojin 加速する気候変動 私たちの未来のために今できること

パリ協定など国際的な合意と目標

この気候危機に対して、世界はどのように動いているのでしょうか?

その大きな転換点となったのが、2015年に採択された「パリ協定」です。

パリ協定は、気候変動対策において画期的な国際合意であり、次のような世界共通の長期目標を掲げています。

- 産業革命前と比べて、地球の平均気温上昇を2℃未満に抑える

- できれば1.5℃未満に抑える努力を続ける

この「1.5℃目標」は単なる理想ではなく、それを超えると気候変動の影響が取り返しのつかないレベルに達することが、科学的にも明らかになっているのです。

そのために各国は、自主的に温室効果ガス削減目標(NDC:国が決定する貢献)を設定し、5年ごとに見直す仕組みを導入。

これによって、各国の努力が段階的に強化されるように設計されています。

また、進捗を世界全体で評価する「グローバル・ストックテイク」という仕組みも始まっており、協定の実効性を高めるための透明性確保が図られています。

日本もこの枠組みに参加し、「2050年カーボンニュートラル」を宣言。

さらに2030年には、2013年比で温室効果ガスを46%削減するという具体的な目標を掲げています。

このように、脱炭素社会の実現は、国際的な責任であると同時に、日本が果たすべき未来への約束でもあるのです。

▼出典:ecojin 加速する気候変動 私たちの未来のために今できること

脱炭素社会の実現に向けた取り組みと事例

脱炭素社会は、国の政策だけでは実現できません。企業、個人、そして地域社会など、あらゆる立場の主体が連携して行動を起こすことが鍵となります。

ここでは、日本国内で実際に進んでいる先進的な取り組みを紹介し、それぞれが果たす役割を具体的に見ていきましょう。

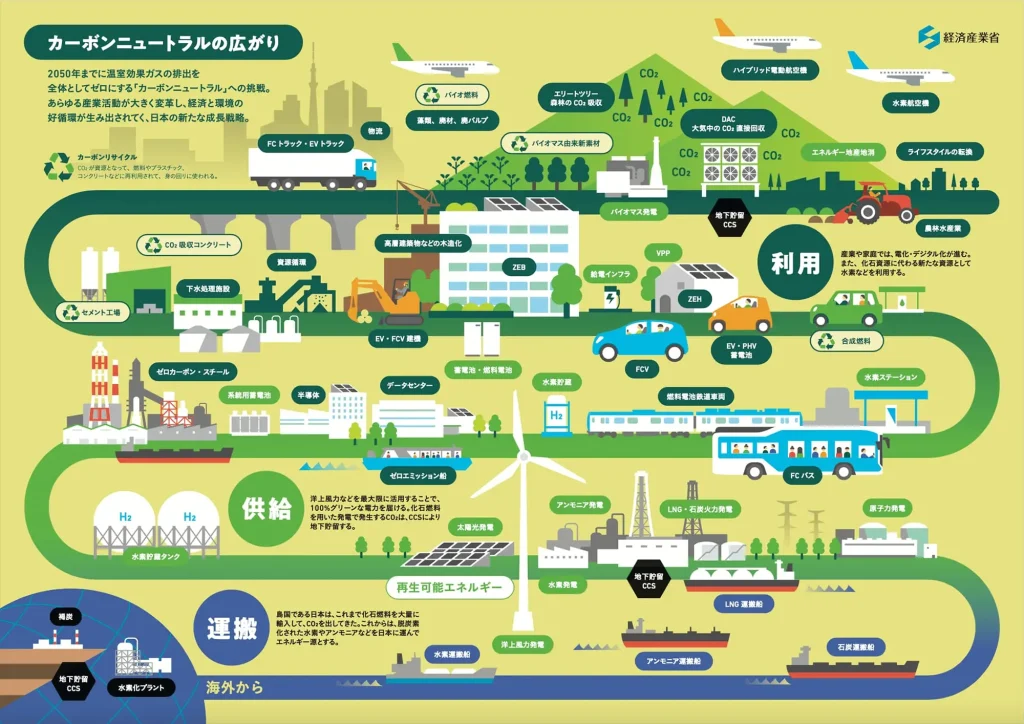

▼出典:第3節 2050年カーボンニュートラルに向けた我が国の課題と取組

企業による脱炭素経営の先進事例

今や脱炭素は、企業の社会的責任(CSR)にとどまらず、事業継続と競争力の確保に直結する経営戦略の一部です。

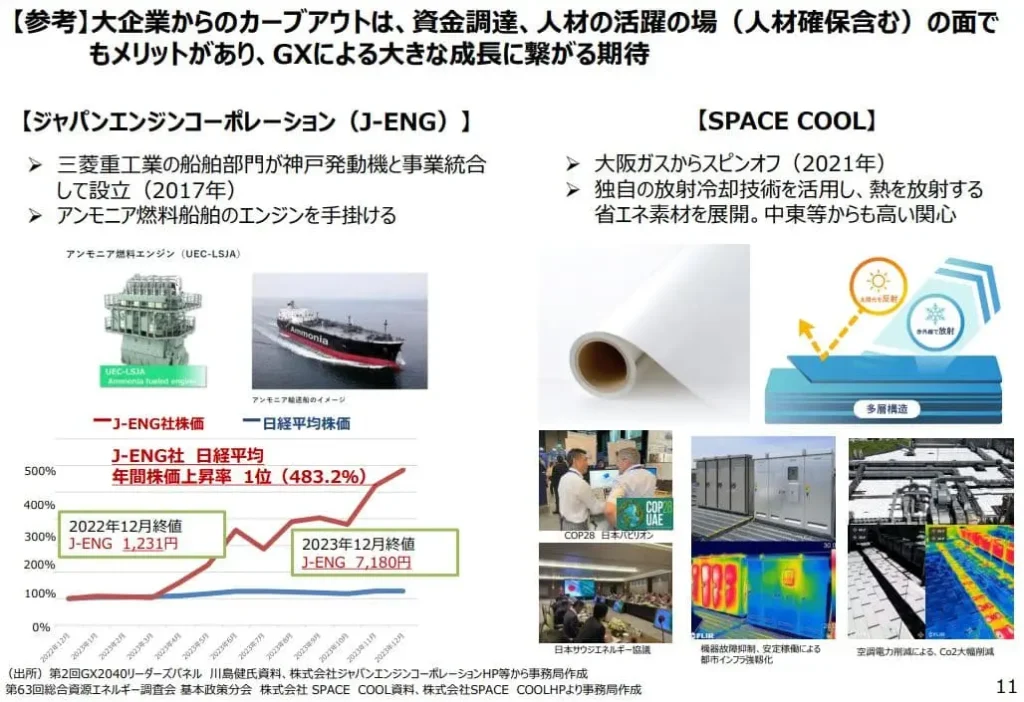

特に日本では、「GX(グリーントランスフォーメーション)」の流れを受けて、業種を問わず先進企業が革新的な脱炭素プロジェクトを展開しています。

トヨタ自動車:水素を軸にしたマルチパスウェイ戦略

トヨタは電気自動車(EV)だけに頼らず、水素を活用した燃料電池車(FCV)やハイブリッド車(HV)など多様な選択肢を重視する「マルチパスウェイ」戦略を掲げています。

中でも水素エネルギーの活用は、大型車両や商用車といった電動化が難しい分野での脱炭素化において重要な役割を担っています。

また、トヨタはGXリーグにも参画し、企業単独での技術開発にとどまらず、社会全体のエネルギー構造の変革にも貢献しています。

大阪ガス(Daigasグループ):e-メタンによる既存インフラ活用

大阪ガスは、CO₂と水素を合成してメタンを生成する「メタネーション技術」を活用し、都市ガスの脱炭素化を目指しています。

合成された「e-メタン」は、燃焼時にCO₂を排出しますが、原料としてCO₂を再利用するため、ライフサイクル全体では実質的にカーボンニュートラルとなります。

この仕組みの大きな利点は、既存のガス配管・設備をそのまま利用できることにあります。脱炭素と社会コストの低減を両立するモデルとして、注目が集まっています。

個人ができるカーボンフットプリント削減行動

脱炭素は企業や国だけの責任ではありません。一人ひとりの行動の積み重ねが社会全体の排出削減につながります。

そこで近年注目されているのが、個人レベルでのカーボンフットプリント(CO₂排出量)の見える化と削減行動です。

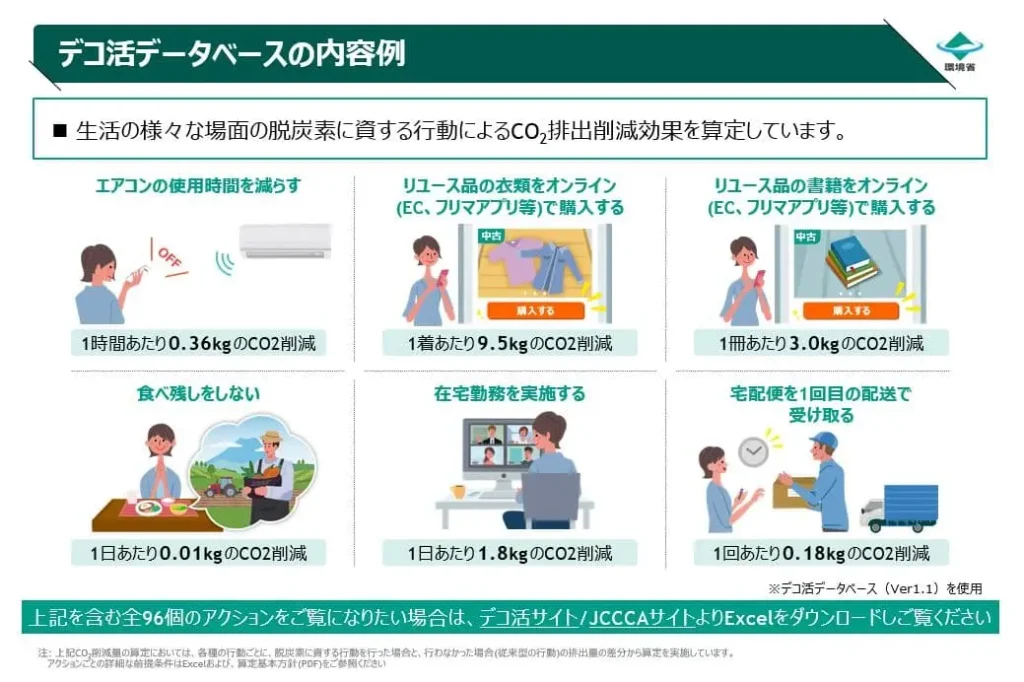

「デコ活」による脱炭素ライフスタイルの推進

環境省は「デコ活(脱炭素につながる新しい豊かな暮らし)」という国民運動を展開しています。具体的なアクション例は次のとおりです。

- 住まいの省エネ化:断熱性を高めるリフォーム、LED照明や高効率エアコンの導入など

- 移動の見直し:公共交通の利用、電気自動車(EV)や自転車の選択

- 買い物の工夫:地産地消、マイバッグの活用、食品ロスの削減

- 生活習慣の見直し:「クールビズ」「ウォームビズ」の実践、まとめて配達を受け取る工夫など

こうした行動は、すぐに始められるうえに、生活の快適性や経済性にもプラスの効果をもたらすため、多くの自治体や企業も連携して普及を進めています。

▼出典:環境省 デコ活データベース

自治体・地域における脱炭素モデルの実践例

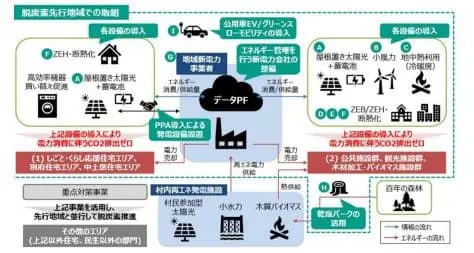

政府は「脱炭素先行地域」制度を設け、意欲的な自治体を支援することで、地域ごとの特性に応じた成功モデルの創出を図っています。

以下に、日本各地で注目されている代表的な3つの自治体の事例をご紹介します。

横浜市(都市型モデル)

- 仮想発電所(VPP)による地域エネルギー管理

- 食品廃棄物の資源循環プロジェクト

- 地域冷暖房の脱炭素化

大企業が集積する都市部で、公民連携による包括的なエネルギー管理と脱炭素化が進んでいます。

北九州市(産業型モデル)

- 再生可能エネルギーの地産地消

- 水素エネルギー供給のインフラ整備

- エコタウン事業の進化

公害克服の歴史をもつ産業都市が、今度は“環境都市”としての再成長を遂げつつあります。

西粟倉村(農山村モデル)

- 森林資源を活用した木質バイオマスの熱供給

- 小水力発電や地元でのエネルギー自給

- 移住者や雇用の創出

小さな村でも、自然資源を最大限に活かし、循環型経済と脱炭素の両立を実現している好例です。

▼出典:西粟倉村:2050“生きるを楽しむ”むらまるごと脱炭素先行地域づくり事業

これらの自治体に共通するのは、脱炭素を単なる環境政策としてではなく、地域課題の解決や経済活性化の手段として捉えている点です。

結果的に、住民・企業・行政が一体となり、持続可能な「地域の未来像」を描いています。

脱炭素社会の実現を阻む課題とは

脱炭素社会の実現は、誰もが願う理想の未来ですが、実際には技術的・経済的・社会的に多くの障壁が存在します。

これらの課題を正しく理解し、ひとつずつ乗り越えていくことが、持続可能な社会への第一歩です。

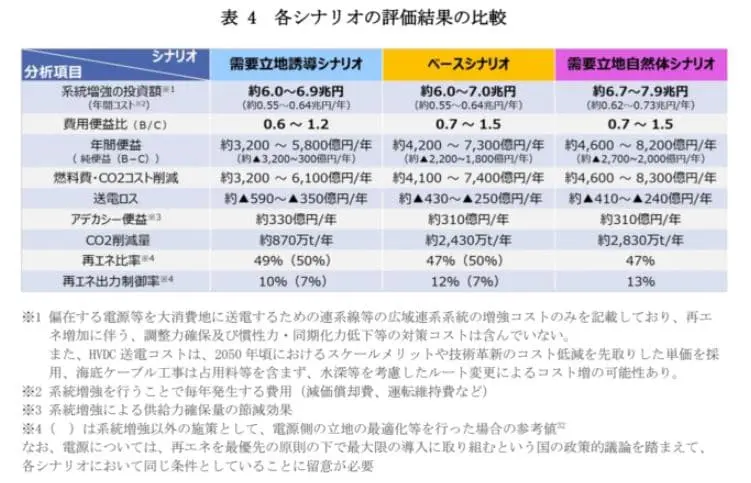

技術革新とインフラ整備のハードル

現在、再生可能エネルギーの導入は着実に進んでいますが、その普及を加速させるには電力インフラと技術の限界を克服する必要があります。

❶ 電力の安定供給という壁

太陽光や風力といった再生可能エネルギー(VRE)は、天候に左右される「変動性」があります。

電力は常に“需要と供給を同時に一致させる”必要があるため、VREの大量導入は、周波数の不安定化や停電リスクを招く可能性があるのです。

また、従来の火力発電所のように「慣性力(インフラの安定化機能)」を持たない発電設備が増えると、電力系統のバランスを保つことが難しくなります。

❷ 送電網の“詰まり”も深刻

日本の送電インフラは、大規模発電所から都市へ電気を一方向に流す構造が前提になっていました。

しかし、再エネの適地(北海道・東北・九州など)と需要地(大都市)が離れているため、発電した電気を都市に届けられない“系統制約”が頻発しています。

この結果、せっかく発電した再エネが“出力抑制”で捨てられるケースも多発しており、投資意欲の低下や導入ペースの停滞を招いています。

❸ 解決には巨額の投資が必要

これらの課題を解決するには:

- 送電線の大幅増強(例:北海道~本州間の海底直流送電)

- 大容量蓄電池や揚水発電の導入

- 電力使用の最適化(デマンドリスポンス)

といった対応が不可欠ですが、いずれも数千億円単位の投資が必要で、コスト負担が課題となります。

さらに、脱炭素の“切り札”として期待されるグリーン水素やCCS(二酸化炭素回収・貯留)も、現時点では技術的・経済的に未成熟であり、本格導入には時間と開発資金が不可欠です。

▼出典:キャノングローバル研究所 再エネ50%プラス送電線増強の費用便益比は最悪だ

経済的・社会的なコストと合意形成の壁

脱炭素は技術だけでなく、人々の暮らし・企業活動・地域社会に直接影響を与える「制度転換」でもあります。

そのため、誰がどれだけの負担を担うのかという問題は避けて通れません。

❶ 国民・企業のコスト負担

再生可能エネルギーの固定価格買取制度(FIT)は、電気料金に「再エネ賦課金」として上乗せされ、私たち消費者が実質的に再エネ導入費用を支えています。

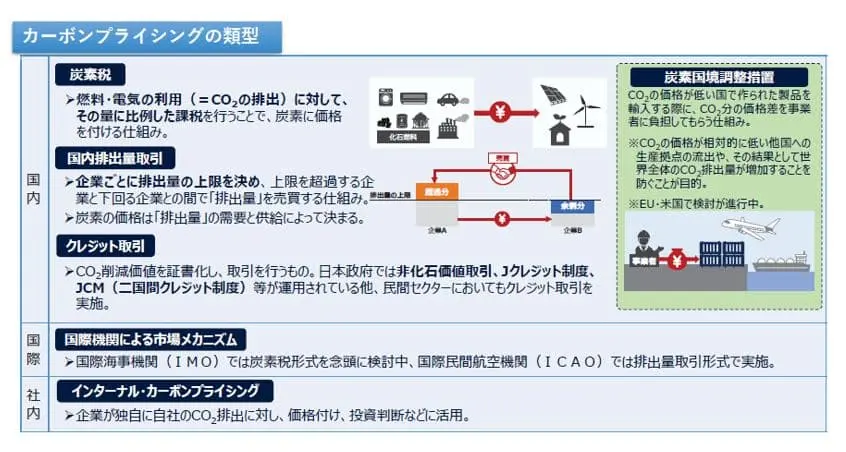

さらに、今後はカーボンプライシング(炭素税や排出量取引制度)の導入が本格化する見込みで、エネルギーコストの上昇や物価の波及効果が懸念されます。

特にエネルギー多消費型の産業では、国際競争力の低下や生産拠点の海外流出(カーボンリーケージ)というリスクも無視できません。

❷ 社会的な“合意”を得る難しさ

再エネ設備の建設は、景観・騒音・自然破壊などへの懸念から地域住民の反対運動が起こることもあります。

とくに風力発電や大規模太陽光の導入では「NIMBY(Not In My Backyard)」という課題が顕在化しています。

また、原子力の再稼働や再エネ設備の土地利用など、エネルギー政策をめぐる価値観の違いによって、合意形成が難航するケースもあります。

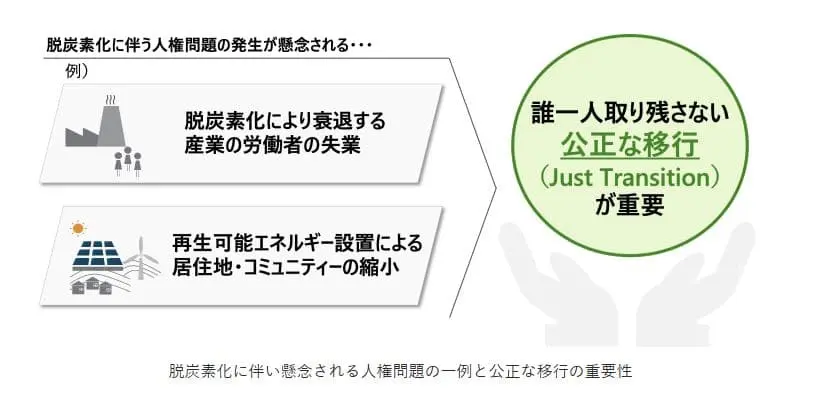

❸ 公平性の確保=「公正な移行(Just Transition)」の必要性

脱炭素による産業転換では、一部の地域や労働者に雇用喪失や経済的損失が集中する可能性もあります。

これを放置すれば、脱炭素政策そのものへの反発や政治的対立を招きかねません。

そのため、「公正な移行」という考え方が国際的に広がっており、具体的には:

- 雇用移動のためのリスキリング(再教育)支援

- 衰退産業の地域に対する重点的な投資

- 地域住民を巻き込んだ社会対話

などが求められています。

▼出典:環境省 脱炭素ポータル 【有識者に聞く】気候変動と人権問題の関連性とは?「公正な移行」の重要性

脱炭素社会のメリットとリスク

脱炭素社会への移行は、「気候変動を止める」という環境的な目的だけではありません。

私たちの暮らし、経済、地域社会にとっても大きな転換点となる可能性を秘めています。

ここでは、脱炭素の持つポジティブな可能性(メリット)と、同時に考慮すべきリスクや副作用について整理します。

持続可能な社会と経済への転換による恩恵

脱炭素社会の実現は、単なる「環境保護」ではなく、経済・エネルギー・健康・国際競争力など多方面にメリットをもたらします。

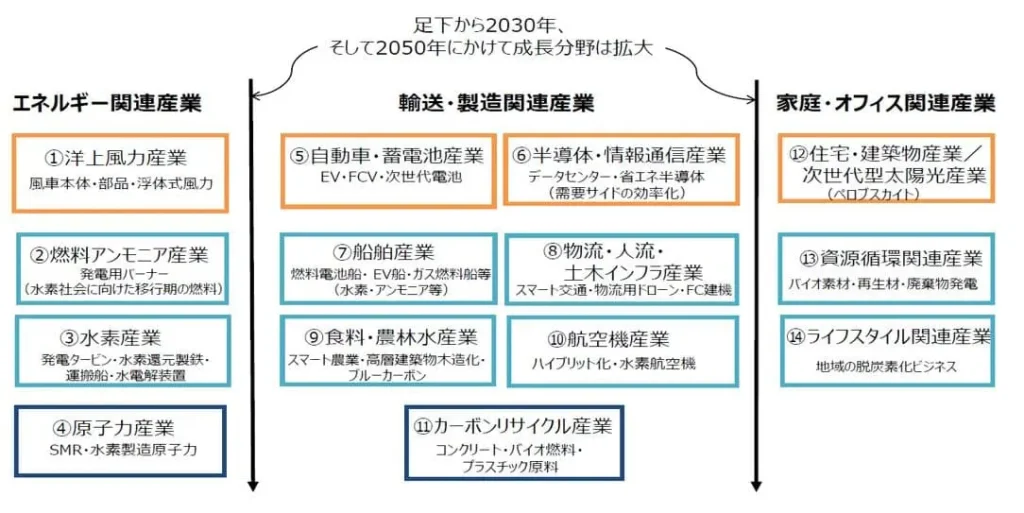

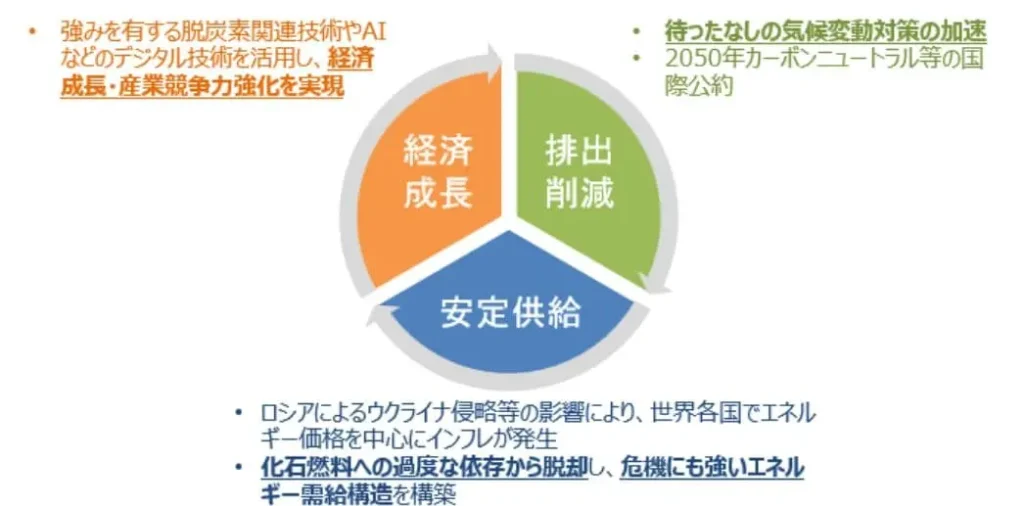

❶ グリーン産業による新たな経済成長

政府の「グリーン成長戦略」によれば、脱炭素関連分野は2030年に約90兆円、2050年には約190兆円規模の市場になると試算されています。

具体的には:

- 再生可能エネルギー(太陽光・洋上風力など)

- 次世代自動車(EV・FCV)

- 蓄電池、水素、CCSなどの先端技術

- 資源循環・リサイクル産業

これらの分野が次々と成長し、国内外の投資や雇用の拡大を呼び込む原動力になると期待されています。

❷ エネルギー安全保障の強化

日本はエネルギーの約8割を海外に依存していますが、再エネの普及や省エネの推進は、国内エネルギー自給率の向上にも直結します。

世界情勢に左右されずに安定したエネルギー供給を確保できれば、経済リスクも大きく減らせます。

❸ ESG評価・国際競争力の向上

グローバルでは、環境・社会・ガバナンスを評価基準とするESG投資が急増しており、脱炭素の取り組みが企業評価や資金調達に直結しています。

さらに、AppleやIKEAのように、サプライヤーに脱炭素を義務付ける企業も増えており、これに対応できる企業だけがグローバルでの取引機会を確保できる時代です。

❹ 国民生活の質(QOL)の向上

脱炭素化は、生活の快適さや健康にも良い影響を与えます。

- 高断熱住宅や省エネ家電 → 快適かつ電気代の節約

- EVの普及 → 騒音や排ガスの低減

- 再エネ導入 → 地産地消による地域活性化

こうした「共便益(コベネフィット)」は、気候対策と同時に暮らしの質を底上げする相乗効果を生み出します。

▼出典:経済産業省 2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略

想定される副作用や懸念への対応

一方、脱炭素社会の実現には、痛みを伴う変化も避けられません。

これらのリスクにどう向き合うかが、スムーズな移行のカギを握ります。

❶ 雇用の喪失と地域経済への影響

石炭火力や石油精製、自動車のエンジン部品など、化石燃料に依存した産業では雇用縮小の懸念があります。

とくに中小企業や特定地域への影響が大きく、対応を誤ると、地域の衰退や社会的な不満が広がる恐れがあります。

❷ 産業構造の転換にともなう摩擦

EVへのシフトにより、自動車部品の点数は大幅に減少し、これまで内燃機関に関わっていたサプライチェーンが縮小します。

製造業の中心にある日本では、この変化は経済全体に波及しかねません。

❸ カーボンプライシングの逆風

炭素税や排出量取引制度などの「価格付け」は、一定の物価上昇や家計負担増をもたらす可能性があります。

中小企業にとっても、コスト構造が厳しくなる局面が出てくるでしょう。

▼出典:第3節 2050年カーボンニュートラルに向けた我が国の課題と取組

日本における脱炭素社会の現在地と今後の展望

日本は「2050年カーボンニュートラル」を国家目標として掲げ、政府・企業・自治体がそれぞれの立場から脱炭素化に向けた取り組みを進めています。

しかし、道のりは決して平坦ではありません。ここでは、日本の現状と今後の展望を、政策面・実行面の両軸で整理します。

政府の政策・ロードマップ・GX戦略の動向

日本の脱炭素政策の中核にあるのが、「GX(グリーントランスフォーメーション)実現に向けた基本方針」です。

2023年に閣議決定されたこの方針では、「脱炭素」「経済成長」「エネルギー安定供給」の3つを両立させることが掲げられています。

❶ GX経済移行債による官民投資の加速

政府は、今後10年間で20兆円規模の「GX経済移行債」を発行し、民間の脱炭素投資を後押しします。

この資金は、水素・アンモニア・次世代蓄電池・CCS(二酸化炭素回収・貯留)といった技術開発やインフラ整備に充てられ、産業構造の転換を後押しするエンジンとして位置づけられています。

❷ カーボンプライシングの段階導入

GX戦略のもう一つの柱が、成長志向型のカーボンプライシングです。これは、炭素排出に価格を付けることで、企業の排出削減行動を促す仕組みで、以下の3段階で導入される予定です。

| 年度 | 制度内容 |

|---|---|

| 2026年度~ | GXリーグを対象とした排出量取引(ETS)開始 |

| 2028年度~ | 化石燃料輸入事業者への炭素賦課金導入 |

| 2033年度~ | 発電部門に有償排出枠オークションを導入 |

こうした制度設計により、企業が将来の炭素コストを見通しやすくなり、投資判断の加速が期待されています。

❸ その他の政策連動

- 再エネ導入に向けた送電網の整備促進

- 原子力発電の安全を前提とした活用

- 次世代自動車や蓄電池の普及支援

- 地方創生と連動した脱炭素先行地域の育成

日本はトップダウン型の制度設計とボトムアップ型の地域推進を両輪として、長期的なロードマップを描いています。

▼出典:経済産業省 GX(グリーン・トランスフォーメーション)

まとめ

脱炭素社会は、もはや選択肢ではなく私たち全員が向き合うべき未来の現実です。

気候変動による影響が深刻化する中で、国際的な合意や国内政策、企業・自治体・個人による取り組みが着実に広がりつつあります。

しかしその一方で、技術革新やインフラ整備、コストと社会的合意形成といった課題も山積しています。

持続可能な社会への転換は、経済的な成長や地域活性化にもつながる大きなチャンスであり、正しくリスクと向き合えば恩恵は広く共有されるでしょう。

脱炭素は「誰かがやること」ではなく、私たち一人ひとりが担う責任と可能性です。未来の世代に誇れる社会を築くために、今こそ行動が求められています。