【2025年最新版】脱炭素先行地域に選ばれた自治体一覧と注目の事例紹介

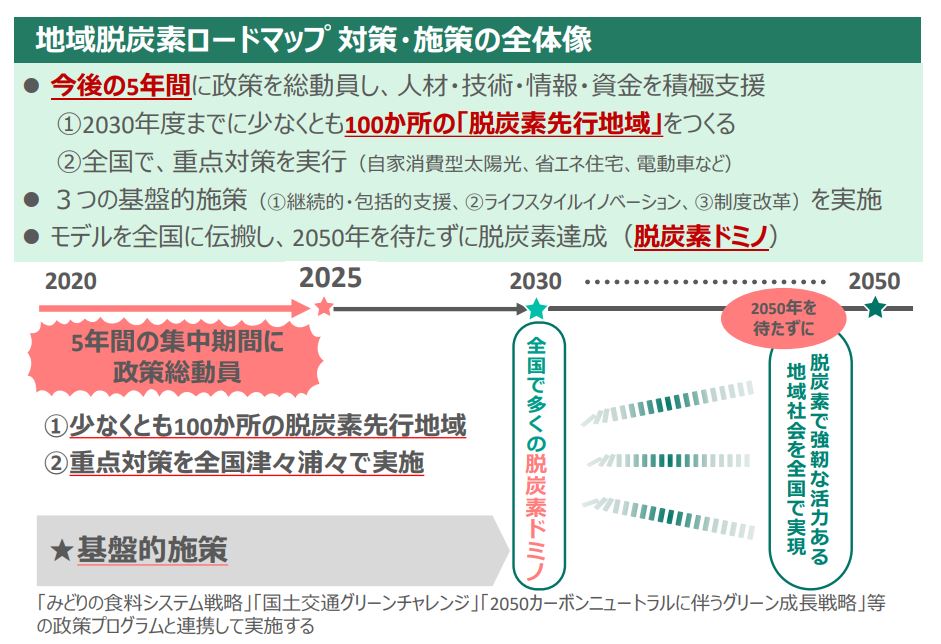

地球温暖化の進行が深刻さを増す中、日本政府は「2050年カーボンニュートラル」の実現を目指し、地域単位での脱炭素化を加速させています。

その中核を担うのが、環境省が選定する「脱炭素先行地域」制度です。

これは単なる環境対策ではなく、エネルギーの地産地消、地域経済の再生、災害に強いまちづくりといった複合的な課題を同時に解決する、未来志向の国家戦略と位置づけられています。

2025年6月現在、全国で88件の地域提案が採択され、再エネ導入やマイクログリッド、バイオマス活用など、地域特性を活かした先進的な取り組みが進行中です。

各自治体は、住民や企業との連携を強めながら、“地域課題の解決”と“脱炭素化”の両立に挑んでいます。

本記事では、脱炭素先行地域の目的と重要性、選定プロセス、最新の地域一覧に加え、2025年に実施された中間評価の結果と成功事例を詳しく解説します。

脱炭素先行地域とは

脱炭素先行地域の目的と重要性

脱炭素先行地域とは、日本政府が掲げる「2050年カーボンニュートラル」の実現に向け、地域からの脱炭素化を加速するモデル自治体を選定し、集中的な支援を行う制度です。

これは単なる地方の環境施策ではなく、エネルギー転換・地域経済活性化・住民の生活改善を三位一体で進める国家戦略の一環です。

背景には、日本のCO₂排出の6割以上が都市部に集中しているという現実があります。

地域ごとの事情に即した形で脱炭素の先進事例を作り、他地域への波及を促すロールモデルとしての役割が期待されているのです。

また、災害リスクの高まりやエネルギー安全保障の観点からも、地域単位での持続可能なエネルギーシステム構築は喫緊の課題となっています。

この制度は、気候変動対策の具体的な推進力であると同時に、地方創生と産業政策を兼ねた「環境×経済」の実装の場でもあります。

今後の日本における脱炭素の進展を左右する、きわめて重要な取り組みです。

▼出典:環境省 脱炭素先行地域づくりガイドブック (第6版)

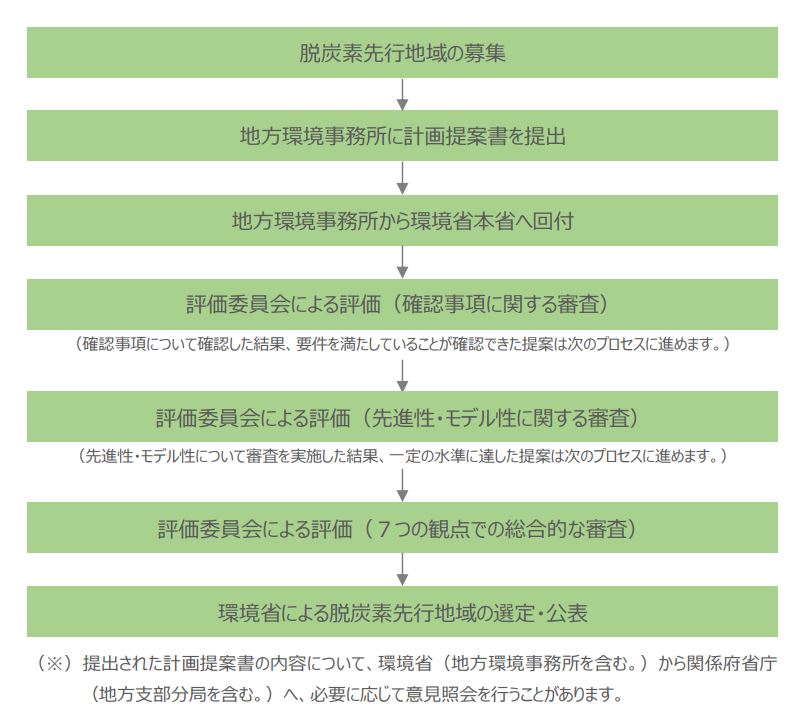

脱炭素先行地域の選定プロセス

脱炭素先行地域は、環境省が主導して実施する「地域脱炭素ロードマップ」に基づき、年次ごとの公募・審査を経て選定されます。

選定プロセスでは、地域の実行力だけでなく、再生可能エネルギー導入の具体性、自治体と民間企業・住民との連携体制、費用対効果、他地域への波及可能性など、多面的な観点から評価が行われます。

特に注目されているのは、「ゼロカーボン・ドライブ」や「ローカルPPA」など、地域に根ざした先進的な取り組みです。

これに加え、地方自治体の脱炭素ビジョンと、それを支える実施体制・財政計画・定量的な目標設定も厳しくチェックされます。

2021年度から本格的に始動し、これまでに複数回の選定が行われ、2024年度(令和6年度)には中間評価も実施されています。

評価結果は、支援の継続可否や内容の見直しにも反映されるため、選ばれた自治体にとっては継続的な成果と進捗の可視化が求められる制度です。

このような透明性と実効性を重視したプロセスにより、脱炭素先行地域は日本全体の脱炭素社会移行を牽引する存在として位置付けられています。

▼出典:環境省 脱炭素先行地域づくりガイドブック (第6版)

脱炭素先行地域の一覧

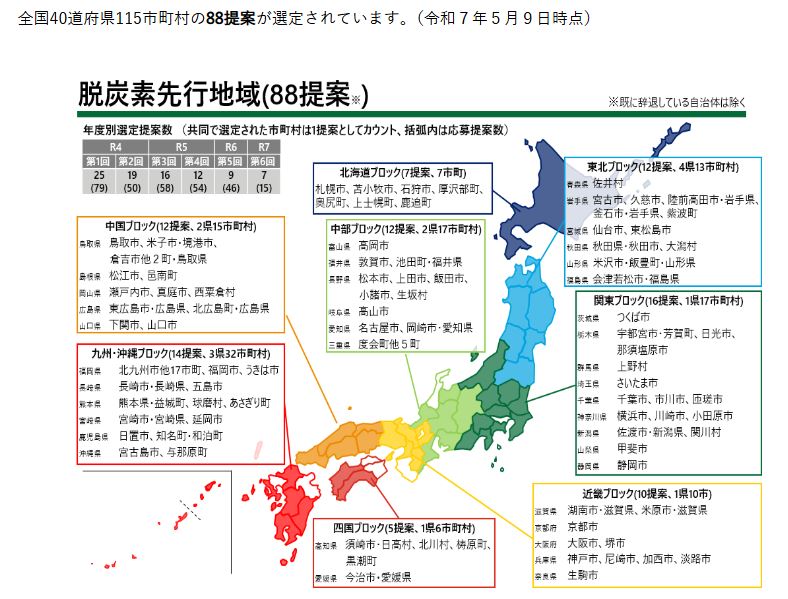

2025年6月時点で、環境省が選定した「脱炭素先行地域」は全国40都道府県にまたがり、計88件の計画提案が採択されています。

これらの地域は、2030年度までに民生部門(家庭・業務)の電力消費に伴うCO₂排出を実質ゼロにし、運輸や熱利用など他部門でも温室効果ガス削減を目指す先進的なモデル地域です。

以下に、選定された地域の一部を地域ブロック別にご紹介します。

北海道・東北ブロック

- 北海道:札幌市、苫小牧市、登別市、当別町、喜茂別町、滝上町、士幌町、鹿追町、厚沢部町

- 青森県:八戸市

- 岩手県:陸前高田市、釜石市

- 宮城県:東松島市

- 秋田県:秋田市、大潟村

- 山形県:鶴岡市

- 福島県:会津若松市

関東ブロック

- 埼玉県:さいたま市、入間市、新座市、白岡市

- 千葉県:千葉市、匝瑳市

- 東京都:多摩市

- 神奈川県:横浜市、川崎市、相模原市、小田原市、厚木市、大和市、開成町

- 栃木県:宇都宮市

- 群馬県:前橋市

中部ブロック

- 新潟県:新潟市、佐渡市、妙高市

- 長野県:松本市、伊那市、佐久市、東御市、安曇野市、箕輪町、高森町、小布施町、飯田市

- 富山県:富山市、魚津市、氷見市、立山町

- 石川県:加賀市、津幡町

- 福井県:福井市

- 岐阜県:美濃加茂市、山県市

- 静岡県:静岡市、沼津市、富士市

- 愛知県:名古屋市、岡崎市

- 三重県:志摩市、度会町

近畿ブロック

- 滋賀県:米原市、湖南市

- 京都府:京都市、向日市、京丹後市

- 大阪府:堺市、八尾市、河内長野市

- 兵庫県:姫路市、尼崎市、淡路市、芦屋市、宝塚市、神戸市

- 奈良県:奈良市

- 和歌山県:和歌山市、那智勝浦町

中国・四国ブロック

- 鳥取県:米子市

- 島根県:邑南町、美郷町、出雲市

- 岡山県:真庭市、西粟倉村、新見市、瀬戸内市

- 広島県:呉市、福山市、東広島市、廿日市市、北広島町

- 山口県:山口市、下関市

- 徳島県:徳島市

- 愛媛県:新居浜市、鬼北町

- 高知県:高知市、土佐町、梼原町

九州・沖縄ブロック

- 福岡県:福岡市、北九州市、久留米市、糸島市、大木町

- 長崎県:松浦市、五島市

- 熊本県:球磨村、荒尾市

- 大分県:中津市

- 宮崎県:延岡市

- 鹿児島県:知名町、鹿屋市、南九州市、宇検村

各地域では、再生可能エネルギーの導入、省エネ設備の整備、地域資源を活用したエネルギーの地産地消など、地域特性を活かした多様な取り組みが進められています。

環境省は、2025年度までに少なくとも100地域を選定する方針を掲げており、今後もさらなる地域の選定が期待されています。

※詳細な情報や最新の選定状況については、環境省の脱炭素地域づくり支援サイトをご参照ください。

令和6年度脱炭素先行地域中間評価結果の総評について

中間評価結果について解説

2025年、環境省は令和6年度「脱炭素先行地域」の取り組みに対し中間評価を実施しました。

この制度は、2050年カーボンニュートラルの実現に向け、地域が先導的に脱炭素施策を展開することを目的としており、選定された各自治体は「地域課題の解決」と「再エネ活用による地域経済の好循環」を同時に目指しています。

今回の評価対象は、2022年度に第1回・第2回として選定された全国44の取り組みです。

評価は、単なる設備導入の進捗だけでなく、地域全体での合意形成や実施体制の整備、またCO₂削減効果の見通しなど、多角的な観点から行われました。

評価結果は大きく3つの類型に分類されました。

- 順調に進捗している地域:設備導入や制度整備が着実に進み、当初の計画通り実行されているケース。

- 進捗に一部遅れがある地域:事業の一部で実行に時間を要しているが、全体としては修正可能なレベル。

- 実現に課題がある地域:事業採算性や地元の合意形成に問題があり、抜本的な見直しが必要な状況。

環境省は、課題がある自治体に対して、必要に応じた計画変更や体制強化を支援し、より現実的かつ持続可能な脱炭素モデルとして再構築するよう促しています。

各都市の脱炭素施策・成功事例(中間評価で高く評価された地域から厳選)

1. 静岡県 静岡市:清水駅周辺でマイクログリッド展開

静岡市では、文化会館や病院などを含む清水駅東口エリアにて、自営線を活用したマイクログリッドの整備を進行中。

2025年2月には稼働開始予定で、2026年度中には先行地域全体の設備導入が完了予定。都市部での自立分散型エネルギーシステムのモデルとされています。

2. 兵庫県 尼崎市:ゼロカーボンベースボールパーク構想

脱炭素先行地域の中核として建設された野球場「ゼロカーボンベースボールパーク」が2025年春に開業予定。

スポーツを通じた市民意識の変革と、交流人口増加による経済波及効果の両立を狙う点で、環境とまちづくりの融合事例と評価されています。

3. 岡山県 西粟倉村:森林資源と再エネの一体運用

太陽光・井水空調・バイオマスボイラーなど多様な再エネ設備を導入し、林業と雇用の活性化も視野に。

2026年度にエリア全体での脱炭素化が完了予定。小規模自治体による実行力ある地域エネルギー戦略として注目されています。

4. 神奈川県 横浜市:東北地方との再エネ電力連携

16市町村と広域連携し、「はまっこ電気plus」などの再エネ電力プランを展開。

都市側での電力利用と、地方の発電所支援を両立するモデルで、みなとみらい地区では64施設中41施設が再エネ100%導入に合意済。広域分散型電力の先進モデル。

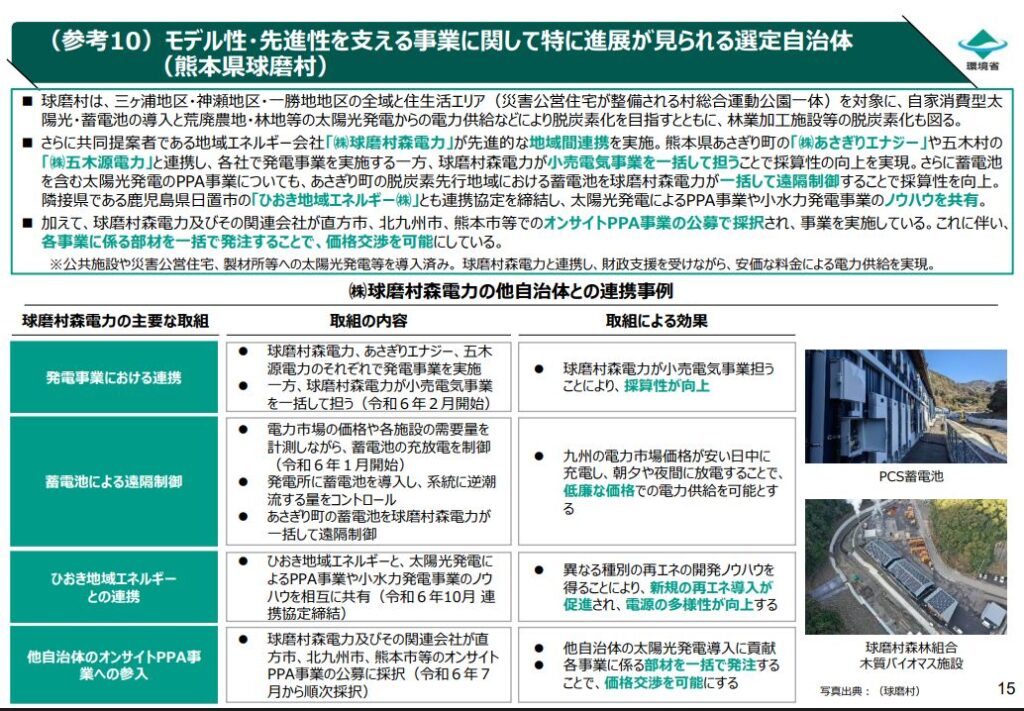

5. 熊本県 球磨村:災害復興と脱炭素の同時推進

2020年の豪雨災害で大きな被害を受けた球磨村では、地域熱供給や木質バイオマス活用など、復興事業と脱炭素化を両立させた持続的エネルギー整備を進行中。

特に地域住民の生活再建と温室効果ガス削減のバランスが取れた計画として評価されています。

まとめ

脱炭素先行地域制度は、日本が「2050年カーボンニュートラル」を実現するための重要な地域戦略です。

全国88件の地域提案が採択され、再生可能エネルギーの導入や地域資源の活用、災害復興と連動した脱炭素化など、多様な取り組みが進行中です。

2025年には中間評価が実施され、進捗状況や課題が明らかになりました。

高評価を得た地域の事例は、他地域への展開にも貢献が期待されています。

今後の脱炭素政策を実効的に進めるうえで、自治体・企業・住民の協働と地域特性に即した柔軟な設計が不可欠です。

持続可能な地域社会の未来像を描くためにも、先行地域の動向は注視すべき価値があります。