カーボン(炭素)とは何か?脱炭素社会を支える科学的な基礎知識

炭素は、地球のあらゆる営みを支える“見えない骨格”です。

空気中を漂う二酸化炭素として、生命の体をつくる有機物として、そして産業を動かすエネルギーとして——炭素は常に姿を変えながら、自然と人間社会の間を循環しています。

かつては「燃やすもの」として扱われてきましたが、今では「循環させるべき資源」として再評価され、教育・研究・産業を横断するキーワードとなっています。

教育の現場では、初等教育での自然観察から大学・専門分野での有機化学や気候科学まで、炭素を軸に学ぶ動きが広がっています。

炭素を理解することは、単なる理科の知識ではなく、「人と地球の関係性をどう再構築するか」を考える第一歩です。

環境リテラシーの基礎として、子どもたちの未来を形づくる力にもなっています。

一方、研究の世界では、ナノカーボン、グラフェン、CO₂再利用(CCU)など、炭素をめぐる科学が次の産業革命を牽引しています。

「炭素を制する者が未来を制する」という言葉が現実味を帯び、エネルギー、医療、通信といった領域で新たな技術が次々に誕生しています。

炭素とは何か:元素の基礎と性質を正しく理解する

炭素とはどんな元素か

炭素(Carbon)は、原子番号6・化学記号Cで表される非金属元素です。

宇宙全体でも比較的多く存在する元素のひとつであり、地球上では生命と物質の両方を支える基盤として欠かせない存在です。

地殻には炭酸カルシウムや石炭・石油などの鉱物・化石燃料の形で広く分布し、生物圏では有機化合物として植物や動物の体内を循環しています。

炭素は、無機的な鉱物と有機的な生命体のどちらにも関与する“架け橋”のような元素です。

つまり、地球の物質循環と生命活動の両方に深く関わる中心的な役割を果たしています。

▼出典:物質・材料研究機構 材料のチカラ

炭素の構造と化学的性質

炭素の最も大きな特徴は、4つの価電子を持つことです。

これにより、炭素は他の元素や自分自身と容易に共有結合をつくることができます。

単結合・二重結合・三重結合といった多様な結合を組み合わせることで、無数の化学構造を形成することができるのです。

この柔軟な結合特性は、生命の設計図であるDNAや、プラスチック・ゴム・繊維などの高分子化合物(ポリマー)をつくり出す基礎となっています

炭素の多様な結合様式があるからこそ、有機化学が発展し、現代の医薬品・素材・エネルギー技術が支えられているのです。

炭素の同素体と多様性

炭素は、同じ元素でありながら構造の違いによってまったく異なる性質を示す「同素体」を持つ点でも非常にユニークです。

代表的なものには、黒鉛(グラファイト)、ダイヤモンド、フラーレン、そしてグラフェンなどがあります。

黒鉛は電気を通す柔らかな素材であり、ダイヤモンドは極めて硬く透明な結晶です。

一方で、フラーレンやカーボンナノチューブはナノテクノロジー分野で注目されており、電子材料や医療分野など幅広い応用が進められています。

このように、炭素の構造多様性こそが、現代科学の革新を支える原動力です。

ひとつの元素から、導電性・透明性・強度といった相反する特性が生まれることは、まさに炭素が“万能素材の原点”であることを物語っています。

▼出典:炭素協会 炭素について

炭素と二酸化炭素:地球環境を支える“カーボンの循環”

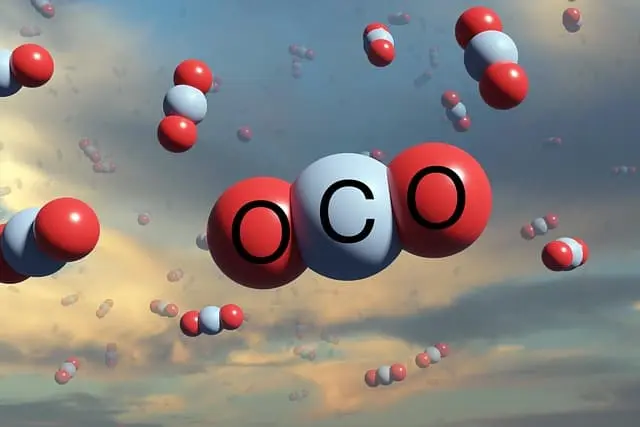

二酸化炭素とは何か

二酸化炭素(CO₂)は、炭素原子1つと酸素原子2つが結びついた非常に安定した化合物です。

私たちが呼吸をするとき、また薪や石油などが燃焼するときに発生し、植物は光合成を通じてこのCO₂を吸収して酸素と有機物をつくり出します。

こうした一連の過程が、生命の維持と大気の組成バランスを支えています。

の呼吸で発生するCO2について.jpg)

CO₂は大気中に約0.04%しか存在しませんが、地球の気候を安定させるために欠かせない温室効果ガスです。

もしCO₂がなければ、地球の平均気温は−18℃前後になり、生命が存在できる環境は維持できないとされています。

炭素とCO₂の関係性

炭素は「カーボンサイクル」と呼ばれる循環の中で、大気・海洋・陸地・地圏を行き来しています。

光合成や呼吸、火山活動、堆積などによって炭素の流れが自然に均衡しており、これが地球の長期的な気候安定の要となっています。

しかし、18世紀後半の産業革命以降、人類は化石燃料を大量に燃焼させ、数億年かけて地圏に蓄積されてきた炭素を一気に大気へ放出してきました。

IPCC第6次評価報告書によると、化石燃料や土地利用変化に伴う人為的炭素排出は年間約109億トン(炭素換算)に達し、そのうちおよそ半分しか森林や海洋に吸収されていません。

残りの炭素は大気中に蓄積し続け、CO₂濃度の上昇を招いています。

二酸化炭素の役割と影響

CO₂は、地球にとって「必要な温室効果ガス」であると同時に、増えすぎれば気候変動を引き起こす両刃の剣です。CO₂濃度の上昇は気温上昇をもたらし、異常気象や海面上昇、生態系の変化を引き起こしています。

一方で、CO₂は植物の光合成を促進し、農作物の生産性を高める面もあります。

このため、現代の科学ではCO₂を単なる“悪者”ではなく、「制御すべき循環要素」として位置づけています。

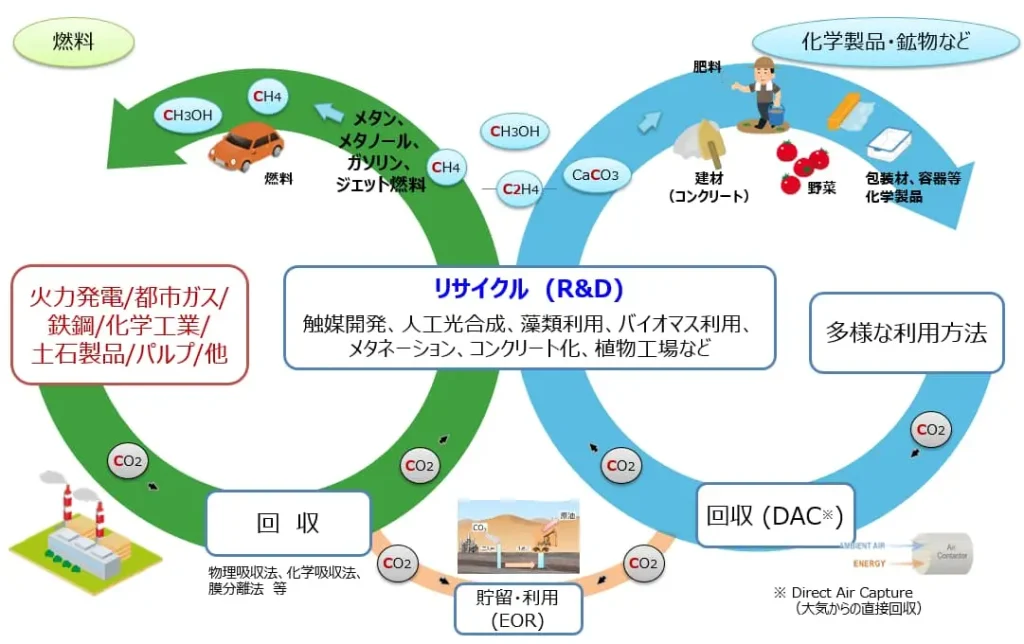

今後は、炭素の自然吸収能力を高めつつ、CO₂回収・再利用技術(CCUSやDACなど)を発展させ、地球規模でのカーボンバランスを再構築する時代へと移行していくことが求められています。

▼出典:CO2削減の夢の技術!進む「カーボンリサイクル」の開発・実装

生命と炭素:すべての生物を形づくる“有機の礎”

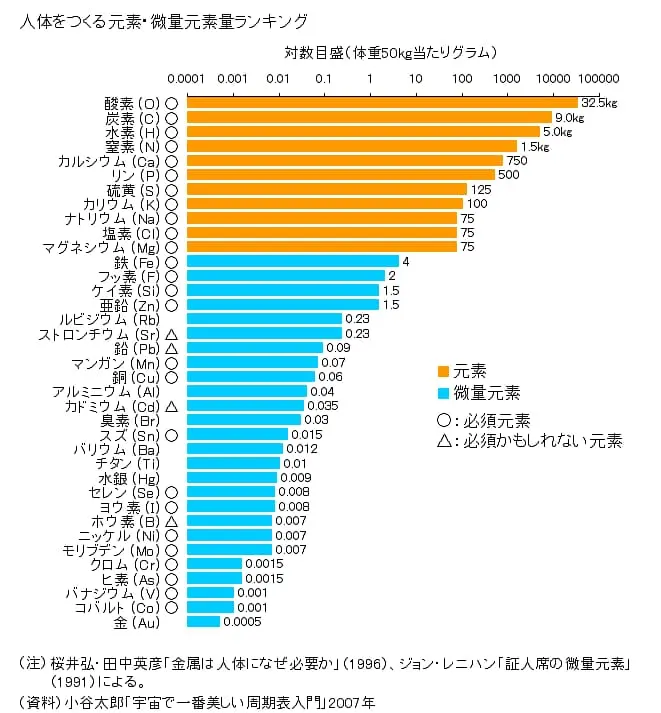

人体と生物における炭素の役割

私たち人間をはじめとするあらゆる生命体は、炭素を中心に組み立てられています。

人体の約18%は炭素で構成されており、DNAやタンパク質、脂質、糖といった生命を支える分子すべてが、炭素骨格を基盤にしています。

炭素の特性である「他の原子と自在に結合できる性質」が、生命の多様性を生み出しています。

炭素は水素、酸素、窒素などと強固な共有結合を形成し、安定しながらも柔軟な分子構造を作ることができます。

この特性こそが、生命を維持し、複雑な代謝や情報伝達を可能にする“化学的言語”なのです。

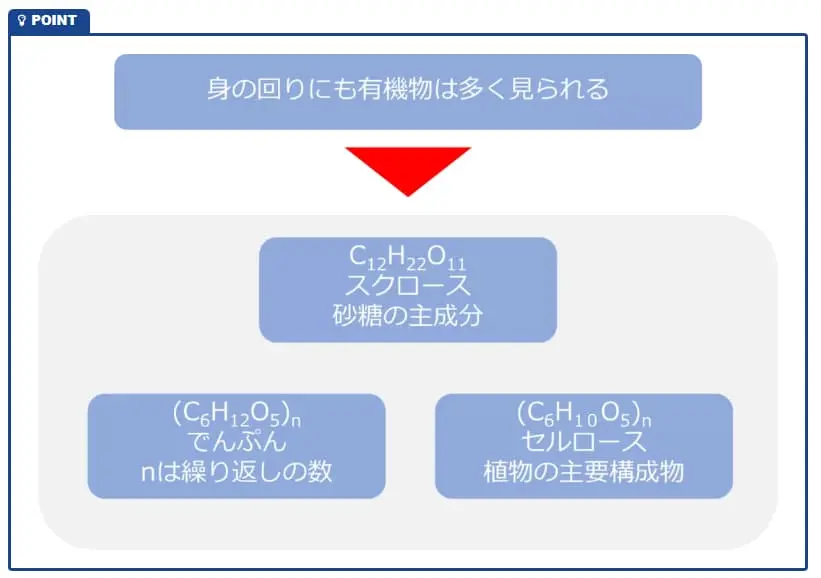

炭素を含む有機物の種類

生命活動を支える有機物の多くは、炭素を中心にした化合物でできています。

たとえば、エネルギー源となる炭水化物(糖類)、細胞膜を構成する脂質、体をつくるタンパク質、その材料であるアミノ酸など、どれも炭素がなければ存在し得ません。

これらの分子はすべて、炭素の結合の自由度によって形を変えながら、異なる機能を担っています。

炭素が四方向に手(価電子)を伸ばして他の原子と結びつくことで、直鎖・環状・立体的など無限に近い構造をつくることができるのです。

この柔軟さが、生命の進化と多様な生態系の成立を可能にしてきた原動力といえるでしょう。

▼出典:化学 5. 有機物と無機物

人間は炭素でできているのか?

答えは、科学的に見て「はい」です。

私たちの体を構成する炭素原子の多くは、はるか昔、星の内部で生まれたものです。

太陽のような恒星の中で核融合反応によって生成された炭素は、やがて超新星爆発によって宇宙空間に放出され、その一部が地球を形成し、生命の材料となりました。

つまり、私たちは星のかけらから生まれた存在なのです。体の中の炭素は、太古の宇宙で生まれ、数十億年を経ていまここに存在しています。

炭素は単なる元作るはなく、宇宙・地球・生命をつなぐ“物質の記憶”といえるでしょう。

脱炭素社会への挑戦:科学が導く持続可能な未来

脱炭素(デカーボナイゼーション)とは何か

脱炭素とは、二酸化炭素(CO₂)などの温室効果ガスの排出量をできる限り削減し、自然界で吸収できる範囲に抑える取り組みのことです。

単に“排出を減らす”という環境対策にとどまらず、経済成長と環境保全を両立させる「共進化のプロセス」として捉えられています。

世界の平均気温はすでに産業革命前より約1.2℃上昇しており、このままでは21世紀末に3℃を超えるおそれがあるとされています。

気候変動を抑えるためには、2050年までに実質的な排出量をゼロ(カーボンニュートラル)にすることが国際的な目標となっています。

脱炭素は単なる環境政策ではなく、産業・エネルギー・都市・金融といった社会全体の変革を伴う「経済構造の再設計」なのです。

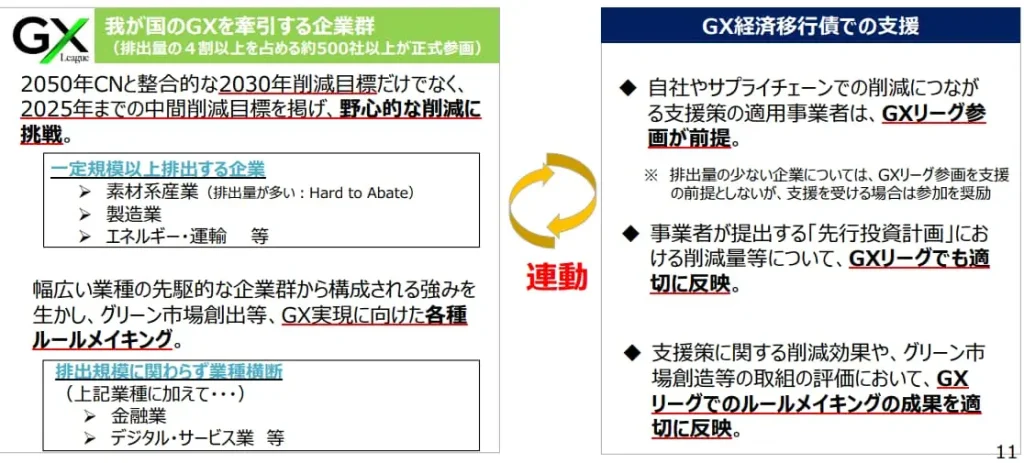

脱炭素に向けた世界と日本のアクション

世界各国では、科学技術と政策を連携させた多面的なアプローチが進んでいます。

EUは「欧州グリーンディール」により、2030年までに温室効果ガスを1990年比で55%削減する目標を掲げ、炭素国境調整メカニズム(CBAM)を導入しました。

アメリカでは、再エネ・EV・水素産業を支援するインフレ抑制法(IRA)により、民間投資を呼び込んでいます。

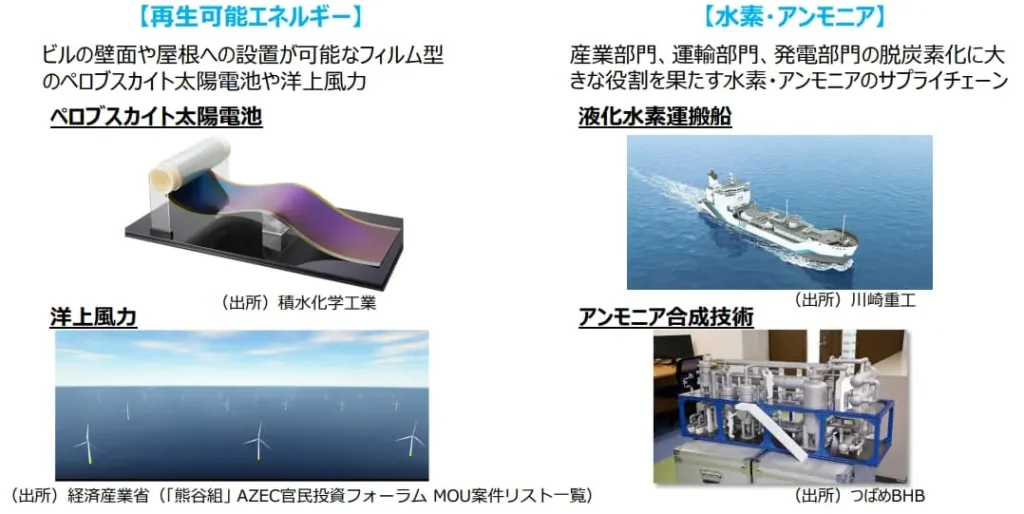

日本も2023年から「GX(グリーントランスフォーメーション)」を国家戦略として推進しています。

再生可能エネルギーの拡大、CCUS(カーボンキャプチャ・利用・貯留)技術の実用化、水素やアンモニアといった次世代燃料の導入、さらにGX-ETS(排出量取引制度)による企業間の市場メカニズム構築が柱となっています。

これらを支えるのが、政府が発行する「GX経済移行債」です。

総額20兆円規模の資金を長期的に投資し、クリーンエネルギーや省エネ産業への転換を後押ししています。

脱炭素は、単なる義務ではなく、次世代の成長エンジンとして世界経済の新たな競争軸になりつつあります。

▼出典:GX戦略会議 我が国のグリーントランスフォーメーション 実現に向けて

カーボンニュートラルが描く未来像

カーボンニュートラルとは、排出されるCO₂量と吸収・除去されるCO₂量を均衡させる考え方です。

排出を完全にゼロにすることは困難であるため、再エネ導入、省エネ化、森林吸収、CCUSなどを組み合わせて「全体のバランス」を取ります。

今後は、企業・自治体・市民がそれぞれの立場で脱炭素を実現する時代に入ります。

企業では、サプライチェーン全体の排出(Scope1〜3)を可視化し、SBT認定やTCFD開示などを通じて透明性を高めています。

自治体では地域エネルギーの地産地消、個人レベルでは再エネ電力の選択やライフスタイルの転換が進んでいます。

最終的な目標は、「カーボンニュートラル」を超え、炭素を減らす側に回る“カーボンポジティブ社会”の実現です。

科学技術だけでなく、市民一人ひとりの意識や行動の変化が、持続可能な地球の未来を形づくっていくのです。

▼出典:GX戦略会議 我が国のグリーントランスフォーメーション 実現に向けて

まとめ

気候科学・材料工学といった学びを通じて、炭素を多角的に理解することが、持続可能な社会を支える環境リテラシーの出発点となります。

一方、研究の最前線では、ナノカーボンやグラフェン、CO₂再利用(CCU)技術などがエネルギー・通信・医療の分野で革新を起こしています。

炭素は、もはや環境問題の対象ではなく、新たな産業と科学の主役へと進化しているのです。

そして、今後重視されるのは炭素の「物質としての循環」だけでなく、「知識と意識の循環」です。

科学の理解が行動を変え、行動が社会を変える——この“知の循環”こそが脱炭素時代の原動力です。

炭素を学ぶことは、未来を創る力を学ぶことでもあるのです。