メタンハイドレートの現状と課題|エネルギー資源としての将来性

日本のエネルギー自給率はわずか10%台と低く、多くを輸入に依存しているのが現状です。

その中で近年注目されているのが、「燃える氷」と呼ばれるメタンハイドレートです。

水分子の格子構造にメタンを閉じ込めた固体結晶であり、分解すると莫大な量の天然ガスを放出する特性を持っています。

南海トラフを中心とした日本近海には、100年分に相当する天然ガス消費量を賄える規模が存在すると試算されており、将来的に国産エネルギーの切り札となる可能性があります。

実際に2013年・2017年の海洋産出試験や米国アラスカでの長期試験では、ガスの回収が実証され、商業化への道筋が示されました。

しかし、出砂やコスト高、温室効果ガス漏洩リスクといった課題は依然として残されており、長期安定生産と環境配慮の両立が不可欠です。

メタンハイドレートは石油・石炭に代わる「ブリッジ燃料」として脱炭素社会への移行期に重要な役割を担う可能性を秘めています。

エネルギー安全保障を強化しつつ、持続可能な利用を実現できるかどうかは、今後の研究開発と国際協力にかかっています。

メタンハイドレートとは?基礎知識とその特性

定義と生成メカニズム(燃える氷と呼ばれる理由)

メタンハイドレートとは、水分子が氷のような格子構造をつくり、その内部にメタン分子を閉じ込めた固体結晶です。

化学反応で結合しているのではなく、水分子がつくる“かご”にメタンが入っているという構造が特徴で、専門的には「包接水和物(クラスレートハイドレート)」と呼ばれます。

見た目は白い氷とほとんど変わりませんが、常温常圧に取り出すと分解してメタンガスを放出し、火を近づけると氷そのものが燃えているように見えます。

これが「燃える氷」と呼ばれるゆえんです。

一般的な氷と異なり、可燃性ガスを大量に内包する点が、エネルギー資源としての可能性と同時に開発の難しさを生み出しています。

主成分メタンの特徴とガス貯蔵能力

メタンは天然ガスの主成分であり、燃焼時の二酸化炭素排出量が石炭や石油に比べて少ない、比較的クリーンな化石燃料です。

特筆すべきはメタンハイドレートのガス貯蔵密度の高さです。

標準状態において1立方メートルのメタンハイドレートは、分解すると約160〜170立方メートルのメタンガスを放出します。

つまり、限られた地層に莫大な量の天然ガスが固体として圧縮・保存されている可能性があるのです。

この圧縮効果こそが「メタンハイドレート=次世代の天然ガス資源」として注目される最大の理由です。

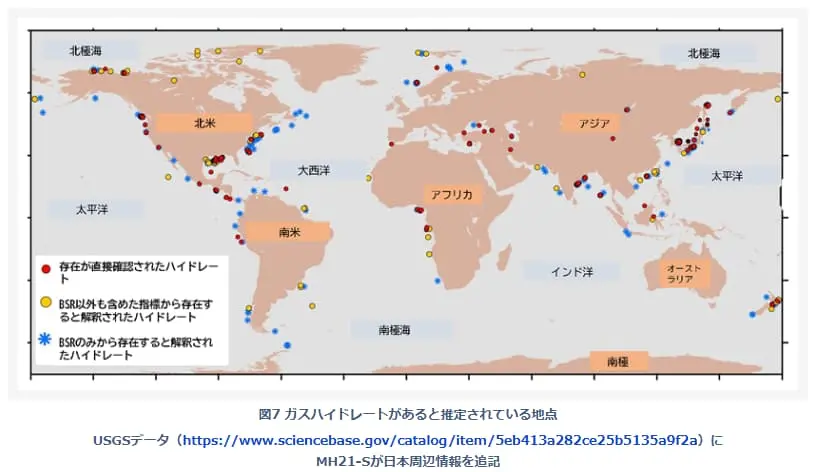

世界と日本における存在環境(深海堆積物・永久凍土)

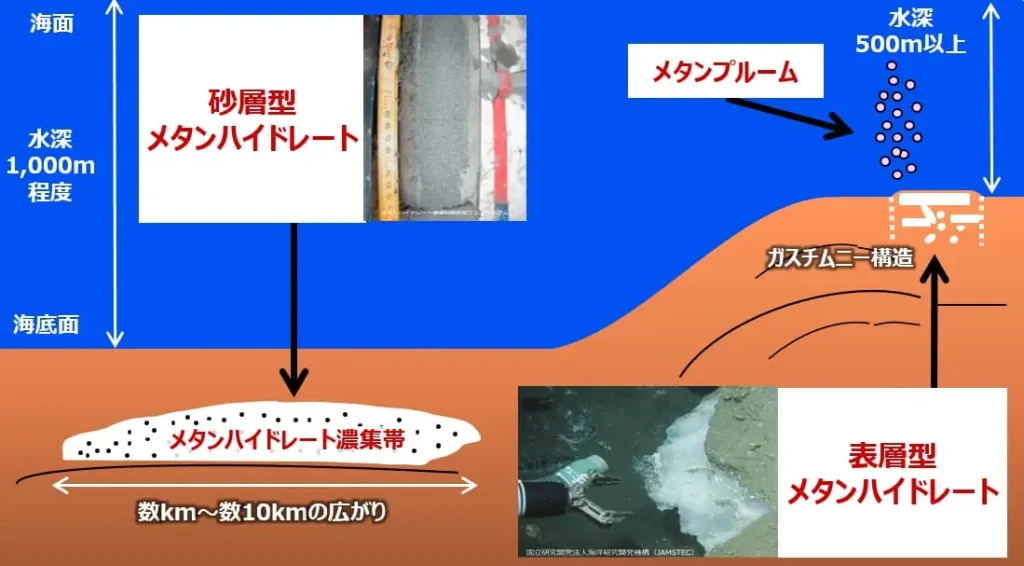

メタンハイドレートが安定して存在できるのは、低温かつ高圧という限られた条件下です。

そのため地球上では大きく二つの場所で確認されています。

- 深海の堆積物層:水深300〜500メートルを超える大陸縁辺部の海底下に多く分布。

冷たい海水と高い静水圧の組み合わせにより、広範囲に安定領域が形成されます。 - 永久凍土地帯:シベリアやアラスカ、カナダ北部などでは、厚い凍土層の下にメタンハイドレートが存在します。

特に日本では、南海トラフを中心とした近海の深海堆積物で有望な資源ポテンシャルが確認されており、国家的な開発研究が進められてきました。

日本のエネルギー自給率向上に寄与する可能性があることから、戦略的な資源として大きな注目を集めています。

日本におけるメタンハイドレートの資源ポテンシャル

近海調査で明らかになった埋蔵状況と推定資源量

日本はエネルギー資源に乏しく、その多くを輸入に依存してきました。

その中で注目されているのが、自国周辺の海域に眠るメタンハイドレートです。

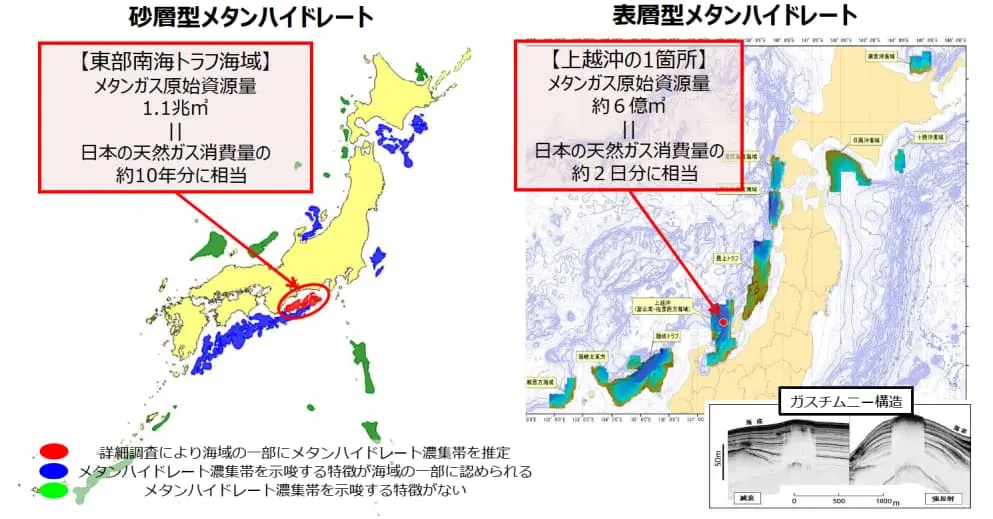

産業技術総合研究所やJOGMECが中心となって進めた探査の結果、南海トラフをはじめとする太平洋側の大陸棚や日本海沿岸などに広く分布していることが確認されています。

試算によれば、南海トラフの砂層型だけでも約1.1兆立方メートルのメタンが存在する可能性があり、これは日本のLNG輸入量の10年以上に相当します。

さらに、日本近海全体では100年分に匹敵する天然ガス消費量を賄える規模と見積もられることもあり、国家的なエネルギー戦略に直結するポテンシャルを秘めています。

南海トラフの砂層型が持つ商業化の可能性

数ある分布形態の中でも、最も商業化に近いとされるのが南海トラフに広がる砂層型メタンハイドレートです。

砂層は比較的透水性が高く、減圧法を用いたガス回収が技術的に実現しやすいと考えられています。

2013年と2017年には、南海トラフで世界初の海洋産出試験が行われ、数日〜数週間にわたって安定したメタンガスの回収が確認されました。

出砂など技術的課題は残るものの、実証試験を通じて商業化への道筋が見え始めたのは大きな成果です。

今後は、長期安定生産やコスト削減をどこまで実現できるかが焦点となります。

▼出典:資源エネルギー庁 メタンハイドレートの研究開発事業 中間評価 補足説明資料

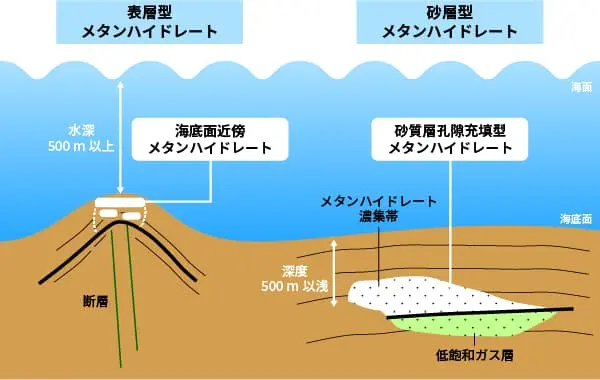

泥層・表層型など開発の難しいタイプの特徴

一方で、日本近海には砂層型以外にも多様なタイプのメタンハイドレートが存在します。

たとえば、泥層中に分散したタイプは資源量こそ多いと推定されますが、粒子が細かく透水性が低いためガスの取り出しが極めて困難です。

また、海底表層に塊状で存在するタイプは比較的容易に採取できる一方、分布規模が小さく安定供給源にはなりにくいという課題があります。

商業化に適した資源は限られており、開発の現実的なターゲットは南海トラフの砂層型に絞られるのが現状です。

それでも、将来的には泥層型や表層型の活用技術が確立すれば、さらなる資源確保につながる可能性も残されています。

開発の歴史と研究開発の取り組み

国家プロジェクト(JOGMEC・MH21コンソーシアム)の役割

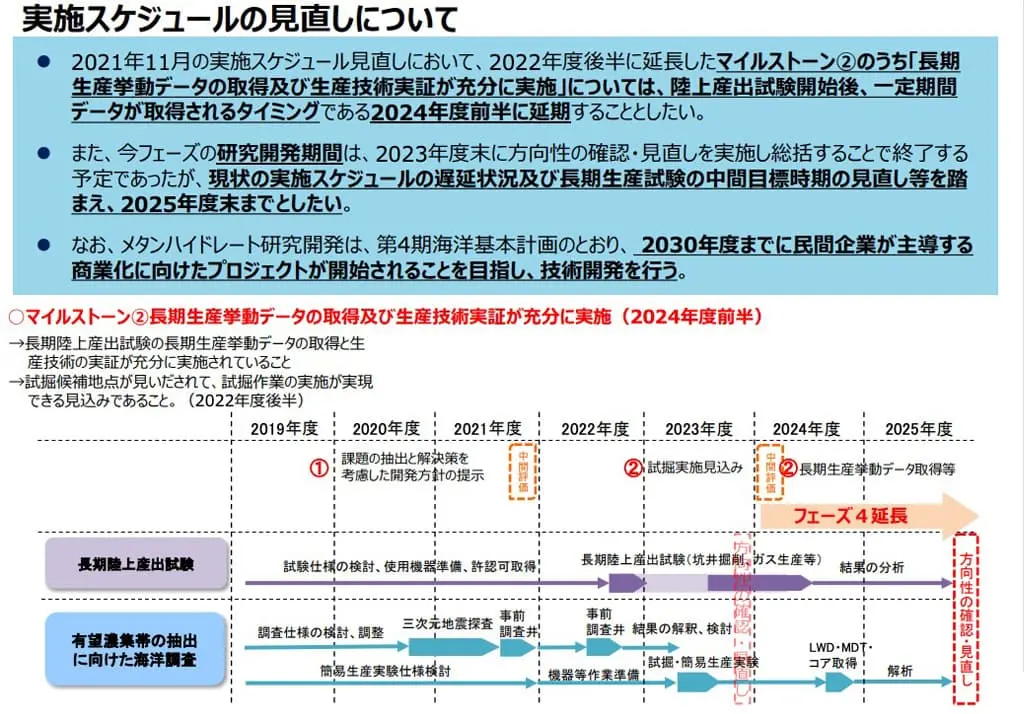

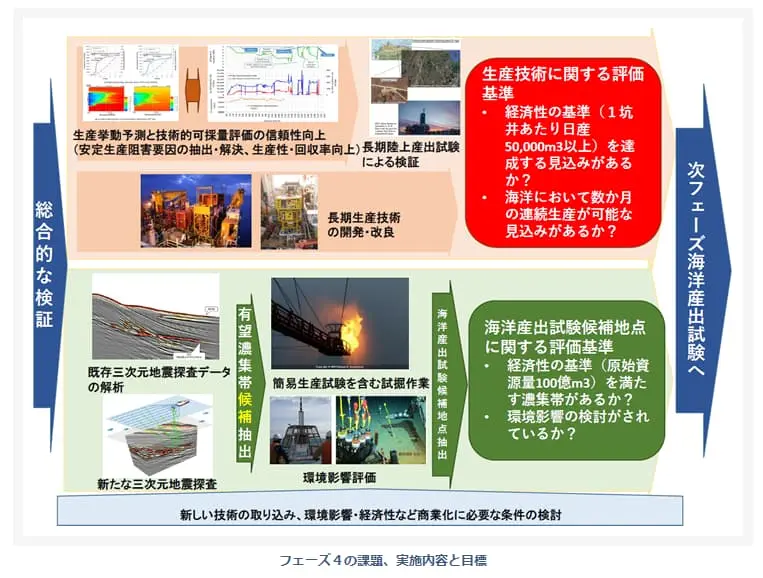

日本におけるメタンハイドレート開発は、2001年にスタートした国家プロジェクト「MH21研究開発コンソーシアム」を軸に進められてきました。

JOGMEC(石油天然ガス・金属鉱物資源機構)が事務局を担い、産学官が連携して探査・採掘技術の開発を推進してきたのが特徴です。

MH21は段階的なロードマップを掲げ、資源の存在量調査から採掘試験、実用化技術の確立までを一貫して計画。

日本のエネルギー安全保障を強化する「次世代の国産ガス資源」として位置づけられており、長期にわたる研究開発体制が築かれています。

▼出典:MH21研究開発コンソーシアム フェーズ4の実施内容とスケジュール

国内外の試験採掘と成果(2013年・2017年・アラスカ試験)

2013年には、南海トラフで世界初となる海洋産出試験を実施し、約6日間にわたり連続してメタンガスを回収することに成功しました。

出砂トラブルによって中断を余儀なくされたものの、海底からガスを取り出せることを実証した歴史的成果と評価されました。

さらに2017年の第2回試験では、出砂対策を講じた上で約36日間の連続産出を実現。

商業化に必要な生産レートには届かなかったものの、長期安定生産の可能性を示した点は大きな前進でした。

また2023年には、米国アラスカで行われた長期試験に日本も参画し、約10か月にわたるメタンハイドレートからのガス産出と自家発電に成功しました。

これは世界最長規模の実証データとなり、今後の技術開発における貴重な基盤となっています。

▼出典:MH21研究開発コンソーシアム 米国アラスカ州でメタンハイドレート層から10か月間のガス産出試験を実施 ~長期陸上産出試験を終了、商業化に向け更なる研究開発を推進~

世界の主要国(米国・中国・インド)の開発動向と戦略

メタンハイドレートの開発は、日本だけでなく世界各国が競い合う最先端の研究分野です。

米国はアラスカやメキシコ湾での研究を通じ、長期産出試験とモニタリング技術の開発に注力。

日本との国際協力も進んでいます。

中国は2017年以降、南シナ海で大規模な海洋産出試験を実施し、60日間にわたる連続採掘を成功させるなど急速に存在感を高めています。国家主導の大規模投資によって、実用化競争で一歩リードしているともいわれます。

インドもベンガル湾で国際共同調査を展開し、資源ポテンシャルの把握を進めています。

複数国の研究者や石油会社が関与する「協力型モデル」が特徴で、将来的に国際的な技術共有や市場形成において重要な役割を果たすと見込まれます。

このように、日本は世界に先駆けた成果を挙げながらも、中国や米国の台頭に直面しており、国際競争と協力の両面をにらんだ戦略的取り組みが求められています。

▼出典:MH21研究開発コンソーシアム メタンハイドレートからガスを生産する

メタンハイドレートが抱える課題

生産技術の壁(減圧法・出砂・水処理・地盤安定性)

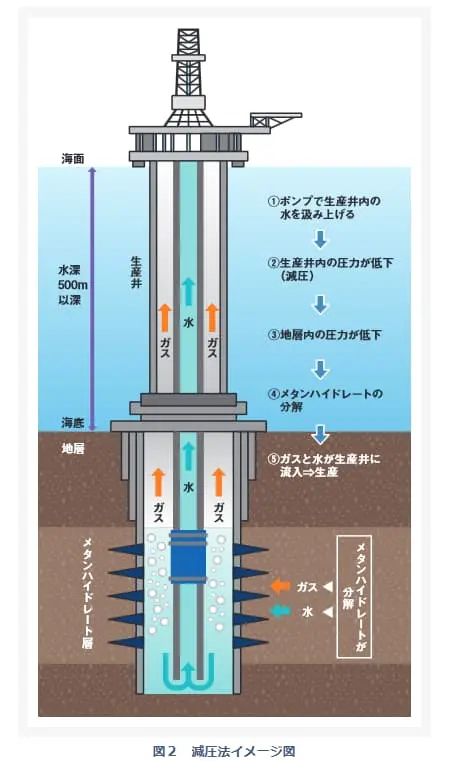

商業化に最も近いとされる減圧法は、海底地層の圧力を下げてメタンハイドレートを分解し、ガスを回収する手法です。

しかし、これまでの実証試験では出砂問題(ガスとともに砂が流出する現象)が大きな障害となりました。

出砂は生産設備の目詰まりや摩耗を引き起こし、安定稼働を難しくします。

また、メタンを分離する際には大量の水が発生し、水処理や再注入の負担が課題です。

さらに、地層の圧力変化が大きい場合、地盤沈下や海底地すべりのリスクも懸念され、技術的な安全対策の確立が不可欠です。

▼出典:MH21研究開発コンソーシアム メタンハイドレートからガスを生産する

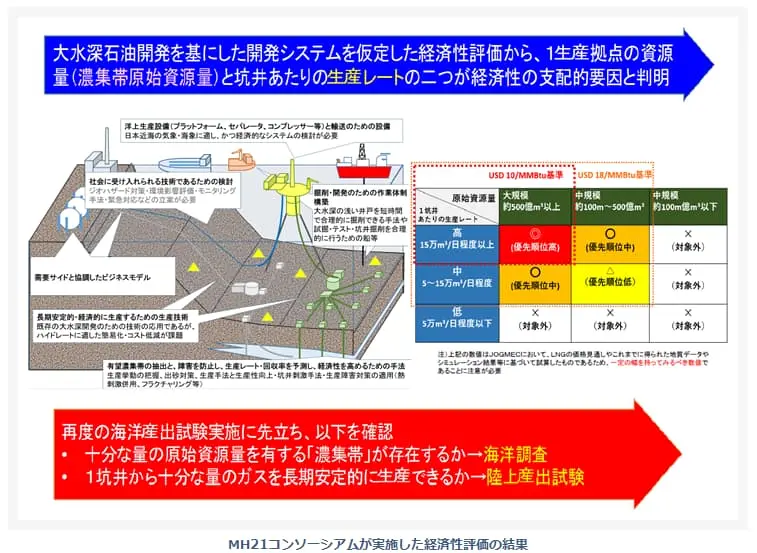

経済性と安定供給への懸念(LNGとの競争)

仮に技術的に生産可能であっても、コスト面での競争力が商業化の最大のハードルです。

現在の試算では、メタンハイドレートからのガス生産コストはLNG輸入価格を大きく上回るとされており、国際市場において経済的に成立するかは不透明です。

また、埋蔵量が多いと見積もられていても、実際に長期間・安定的に供給できるかどうかは未知数です。

商業化を進めるには、技術進歩と規模の経済によるコスト削減、安定生産の実証が不可欠となります。

▼出典:MH21研究開発コンソーシアム 解決すべき課題と目標

環境影響(温室効果ガス・海底地盤リスク)

メタンは二酸化炭素の20〜25倍の温室効果を持つ強力な温暖化ガスです。

生産過程で漏洩すれば、地球温暖化を加速させるリスクがあります。

そのため、漏洩防止のモニタリング技術や回収効率の向上は欠かせません。

さらに、海底地層を掘削する際には、地盤の不安定化や地すべりの可能性も指摘されています。

万が一、大規模な地盤崩壊が発生すれば、周辺の生態系や海洋環境に深刻な影響を与える可能性があるため、環境リスクの評価と対策は社会的合意形成においても重要です。

資源量と埋蔵量の違い、探査精度の課題

しばしば混同されるのが「資源量」と「埋蔵量」の違いです。

資源量は地質調査などから推定される総量を指すのに対し、埋蔵量は実際に技術的・経済的に回収可能な量を意味します。

メタンハイドレートの場合、資源量は膨大であっても、現時点で商業的に利用できる埋蔵量はごく限られています。

また、海底の広範囲に分布しているため、正確な探査や資源評価は容易ではありません。

地震探査やボーリング調査の精度を高めることが、実用化の前提条件となっています。

▼出典:MH21研究開発コンソーシアム 解決すべき課題と目標

将来のエネルギー資源としての可能性

石油・石炭に代わる「ブリッジ燃料」としての位置づけ

メタンハイドレートは、化石燃料と再生可能エネルギーの橋渡し役(ブリッジ燃料)として期待されています。

主成分であるメタンは、燃焼時に排出する二酸化炭素量が石炭や石油に比べて少なく、環境負荷が相対的に低いのが特徴です。

再生可能エネルギーが主力電源になるまでの過渡期において、比較的クリーンで安定したエネルギー源としての役割を果たせる可能性があります。

特に日本のように化石燃料依存度が高い国にとって、国産のメタンハイドレートは「次世代型天然ガス」として位置づけられます。

エネルギー安全保障と地政学的インパクト

日本は一次エネルギーの約9割を輸入に依存しており、その多くを中東からの原油・LNGに頼っています。

こうした脆弱なエネルギー構造を補強する手段として、自国周辺海域に存在するメタンハイドレートは戦略的に大きな意味を持ちます。

もし商業化が実現すれば、輸入依存度を下げ、エネルギー安全保障を高める効果が期待されます。

また、アジア各国でも資源開発の動きが活発化しているため、開発競争や供給権益を巡る地政学的インパクトも無視できません。

資源外交の新たなカードとして活用できるかどうかが、今後の国際エネルギー戦略に直結します。

社会・経済・環境への波及効果

メタンハイドレートの実用化は単なる新エネルギーの登場に留まらず、社会や経済に広範な波及効果をもたらします。

国内での安定供給が可能になれば、エネルギー価格の安定化や産業競争力の強化につながります。

また、探査・開発・生産といった一連のプロセスを通じて、新たな雇用や産業クラスターの形成が期待できます。

一方で、温室効果ガスの漏洩リスクや環境負荷への懸念も伴うため、持続可能性を担保した開発が不可欠です。

国際的な気候変動対策の流れとも調和させつつ、安全かつ責任ある形で活用できるかどうかが、将来の評価を左右することになるでしょう。

まとめ

メタンハイドレートは、「燃える氷」として注目される次世代エネルギー資源です。

日本近海の南海トラフを中心に膨大な資源ポテンシャルが確認され、国家プロジェクトによる試験採掘でガス回収の実証も進んでいます。

しかし、減圧法に伴う出砂やコスト競争力の不足、温室効果ガス漏洩リスクといった課題は依然として大きな壁です。

商業化が実現すれば、エネルギー安全保障を強化し、輸入依存からの脱却につながる可能性がありますが、そのためには環境リスクへの対応と長期安定生産技術の確立が不可欠です。

今後は国際競争の中で持続可能な開発をどう実現できるかが、日本のエネルギー戦略の成否を左右する鍵となるでしょう。