ペロブスカイト太陽電池とは?仕組みと最新技術をわかりやすく解説

世界中で再生可能エネルギーの導入が加速するなか、今もっとも注目を集めているのがペロブスカイト太陽電池です。

2009年に日本で初めて実証されたこの技術は、従来のシリコン系太陽電池とは一線を画す次世代型として評価されており、わずか十数年で発電効率が3%台から26%超へと飛躍しました。

さらに、シリコンと組み合わせた「タンデム型」では世界最高レベルの34%超を記録し、研究開発のスピードは驚異的です。

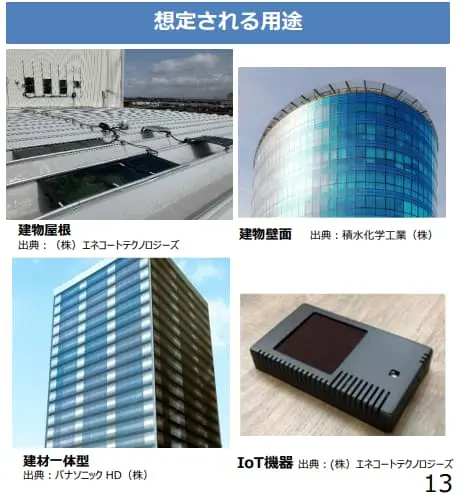

軽量・柔軟・低コストという特性を備え、住宅やビル壁面、電気自動車、IoT機器、さらには宇宙開発にまで応用が期待されています。

一方で、耐久性や鉛使用、大面積製造の課題が残されており、商用化には解決すべき壁があります

。積水化学やパナソニック、Oxford PV、中国のLONGiといった国内外の主要企業は、これらの課題克服に挑みつつ実証導入を進めています。

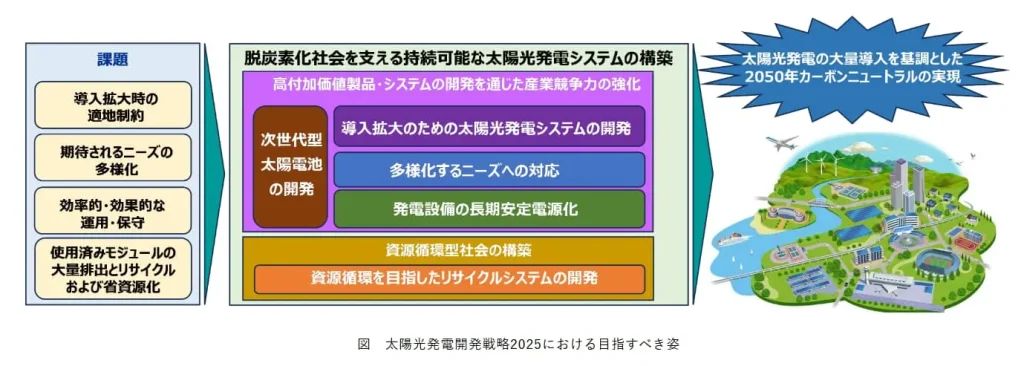

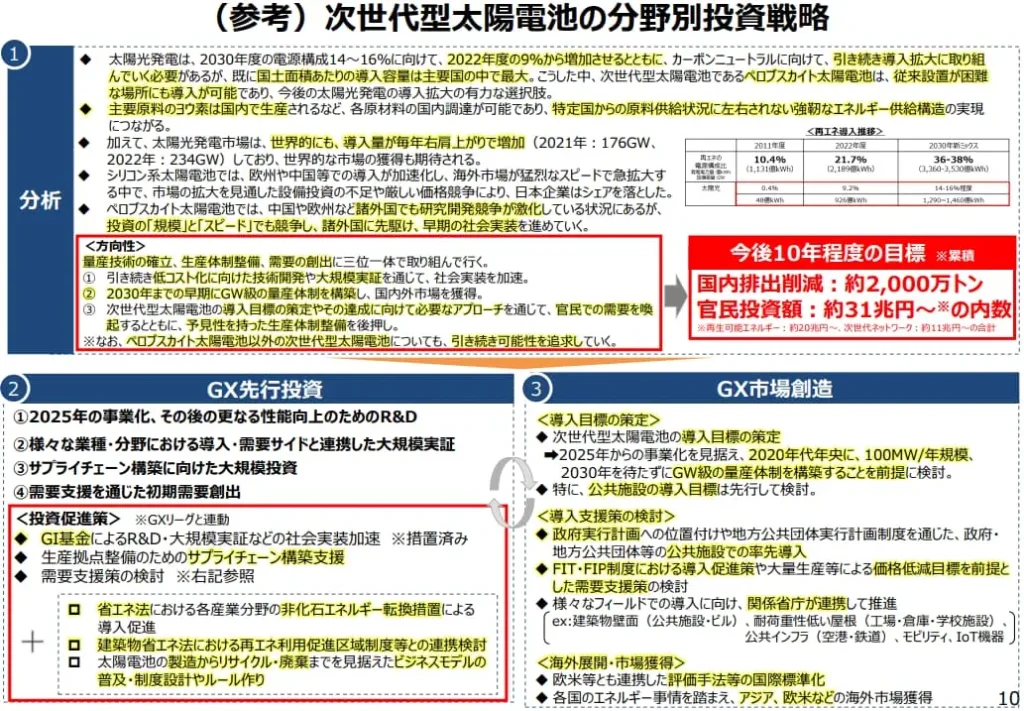

日本政府も「次世代太陽電池戦略」を掲げ、2030年頃の本格普及を目指して政策支援を強化中です。

ペロブスカイト太陽電池は、あらゆる表面を発電源に変える可能性を持つ技術として、持続可能な社会の実現に向けて大きな役割を担おうとしています。

ペロブスカイト太陽電池とは

ペロブスカイト太陽電池(Perovskite Solar Cell, PSC)は、次世代の太陽電池として世界的に注目されている技術です。

2009年に桐蔭横浜大学の宮坂力特任教授らによって初めて実証された、日本発の革新的な発明であり、現在では世界中の研究者や企業が開発競争を繰り広げています。

従来主流だったシリコン系太陽電池とは異なり、軽く柔軟で低コストな製造が可能な点が大きな特徴で、住宅からビルの壁面、車、IoTデバイスまで幅広い応用が期待されています。

ペロブスカイト太陽電池の基本的な性質

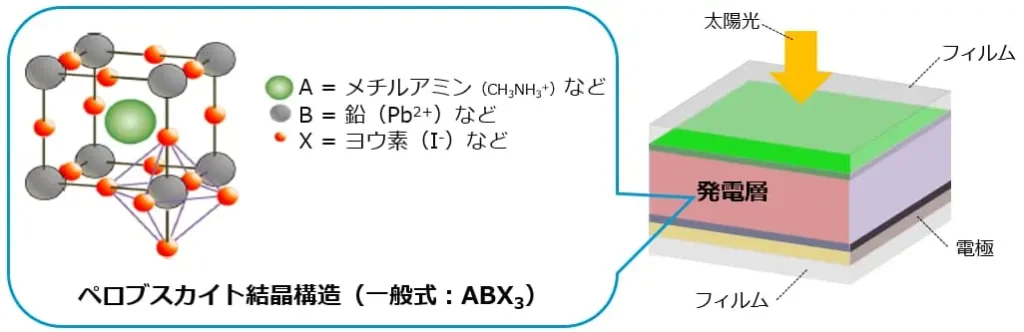

「ペロブスカイト」とは、特定の鉱物を指すのではなく、ABX3という結晶構造を持つ物質群の総称です。

太陽電池で利用されるのは、有機物と無機物を組み合わせた「有機・無機ハイブリッド型ペロブスカイト」で、光を効率的に吸収できる特性があります。

ペロブスカイト太陽電池は以下のような性質を持ちます。

- 軽量かつ薄膜:従来のシリコン系パネル(1㎡あたり約15kg)に比べ、PSCはわずか1kg程度まで軽量化できるため、設置場所の自由度が大幅に広がります。

- 柔軟性:フィルムのように曲げられるため、壁面や曲面などこれまで利用できなかった場所にも導入可能です。

- 高い光吸収性:薄い膜でも太陽光を効率よく吸収でき、曇天や室内光といった低照度環境でも発電が可能です。

- 製造の容易さ:印刷技術を応用した低温プロセスで大量生産できるため、製造コストの大幅削減が見込まれています。

このような性質によって、ペロブスカイト太陽電池は従来の「設置場所を選ぶ発電設備」から、「あらゆる表面で発電する技術」へと発想を変える可能性を秘めています。

▼参考:資源エネルギー庁 日本の再エネ拡大の切り札、ペロブスカイト太陽電池とは?(前編)~今までの太陽電池とどう違う?

発電の仕組みと従来型との違い

ペロブスカイト太陽電池の発電原理は、基本的にはシリコン太陽電池と同じく光電効果に基づいています。

太陽光がペロブスカイト層に当たると電子と正孔(プラスの電荷)が発生し、それぞれが専用の輸送層を通って電極へ移動します。

その結果、外部回路に電流が流れ、電力が取り出せます。

従来型のシリコン太陽電池と大きく異なるのは、その構造と製造方法です。

- 構造の違い:シリコン太陽電池は厚いシリコン基板を用いるのに対し、PSCは薄膜構造であり、5層程度のサンドイッチ構造で発電します。

- 製造の違い:シリコンは1400℃以上の高温工程が必要ですが、PSCは100℃前後の低温で製造でき、印刷のような簡便な工程で量産化が可能です。

この違いにより、PSCは低コストかつ軽量でフレキシブルな新世代の太陽電池として注目を集めています。

▼参考:資源エネルギー庁 日本の再エネ拡大の切り札、ペロブスカイト太陽電池とは?(前編)~今までの太陽電池とどう違う?

メリットとデメリット

ペロブスカイト太陽電池は、従来のシリコン太陽電池にはない特長を持ちつつも、克服すべき課題も存在します。

メリット:高効率・低コスト・軽量性

ペロブスカイト太陽電池の最大の魅力は、短期間で驚異的に効率を高めてきた発電性能にあります。

2009年の発表当初はわずか3%台だった変換効率が、現在では26%超に達し、シリコン型に匹敵、あるいはそれを超える水準が報告されています。

さらに、シリコンと組み合わせた「タンデム型」では34%を超える世界記録も認証されており、効率向上の余地はまだ大きいと考えられています。

加えて、低コストで製造できる可能性も大きなメリットです。

シリコンは精製や高温処理に膨大なエネルギーを必要としますが、ペロブスカイトは100℃前後の低温プロセスで製造でき、印刷技術を応用した大量生産が可能です。

そのため、将来的にはシリコンの3分の1〜5分の1程度のコストに抑えられると期待されています。

さらに、軽量で柔軟という特性も見逃せません。シリコンパネルが1㎡あたり約15kgあるのに対し、ペロブスカイトは約1kg程度と10分の1以下。

これにより、耐荷重の低い建物の屋根や壁面、さらには自動車・ドローン・衣服といった新しい用途にも活用が広がります。

▼出典:資源エネルギー庁 次世代型太陽電池に関する国内外の動向等について

デメリット:耐久性・環境安定性の課題

一方で、ペロブスカイト太陽電池はまだ商用化に向けた大きな課題を抱えています。

最大の弱点は、耐久性の低さです。シリコン太陽電池が20〜30年使えるのに対し、ペロブスカイトは現時点で5〜10年程度とされており、屋外で長期間使用するには改良が不可欠です。

原因は、大気中の水分や酸素、紫外線に弱く、結晶構造が分解しやすい点にあります。

そのため、積水化学やパナソニックといった企業は、封止技術や特殊フィルムを用いた保護技術の開発に力を入れています。

また、鉛を含む材料が多い点も環境的な懸念です。

鉛は高効率を実現するうえで有効な元素ですが、有害物質であるため規制や社会的受容性の壁があります。

研究者たちは、スズなど鉛以外の元素を用いた材料開発や、廃棄時に鉛を安全に回収するリサイクル技術の確立に取り組んでいます。

▼出典:AIST産業技術総合研究所 ペロブスカイト太陽電池の研究開発動向

実用化の現状と展望

ペロブスカイト太陽電池は、高効率かつ低コストという大きな期待を背負いながら、世界各地で実用化に向けた研究と実証が進められています。

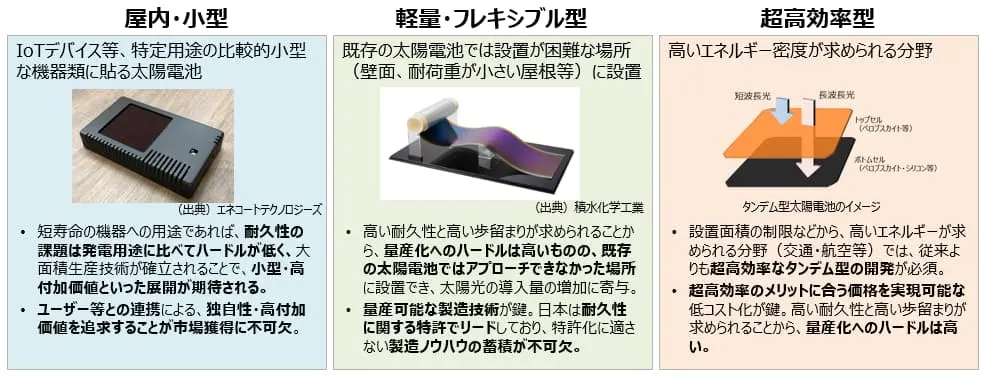

現在の実用化状況(住宅・研究開発の事例)

現時点でペロブスカイト太陽電池は、まだ大規模な市場導入の段階には至っていません。

しかし、複数の企業や研究機関が住宅や実験施設を舞台に実証を重ねています。

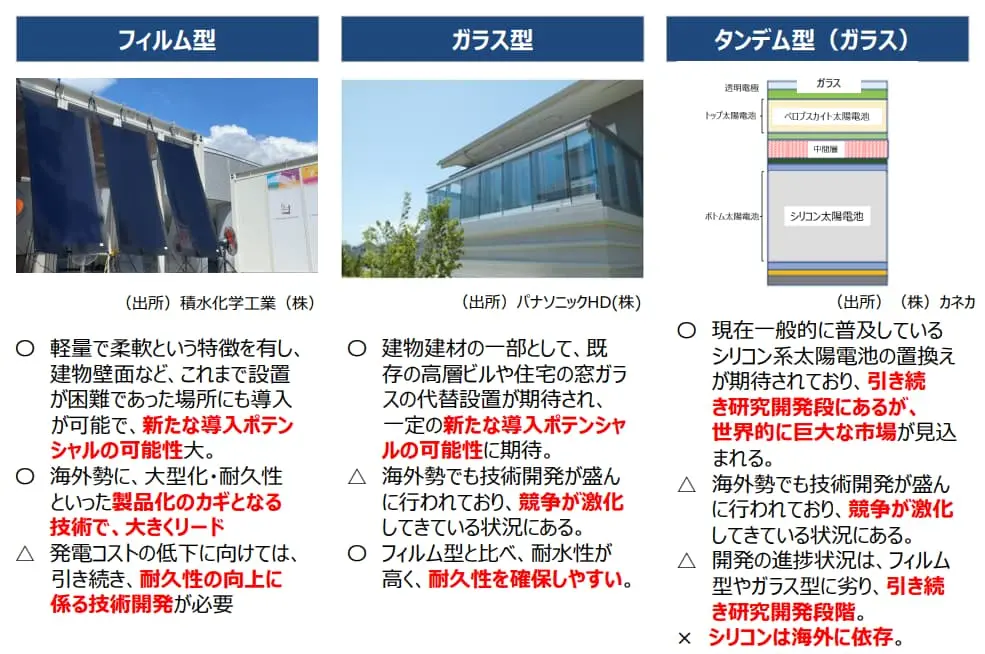

- 積水化学工業はフィルム型ペロブスカイトを開発し、倉庫や空港、ビル壁面といった耐荷重制限のある場所で実証試験を実施。10年相当の耐久性を確認する試験にも成功しています。

- パナソニックは「発電するガラス」というコンセプトのもと、ガラス基板型を用いた建材一体型太陽電池(BIPV)の開発を進めており、大阪・関西万博で展示予定です。

- 東芝は高効率な「タンデム型セル」の実証を進め、高速道路の高架下などインフラ分野での応用を試みています。

- 大学発のスタートアップ エネコートテクノロジーズ も京都大学の研究成果を基盤に、新材料や製造技術の商用化を目指しています。

これらの事例は、従来のシリコンパネルでは困難だった壁面・曲面・低耐荷重構造物での設置可能性を広げるものとして注目されています。

▼出典:資源エネルギー庁 次世代型太陽電池に関する国内外の動向等について

実用化はいつか?今後の商用化スケジュール

研究室レベルではすでに26%超の変換効率が達成され、シリコン太陽電池に匹敵する性能を示しています。

しかし、商用化には耐久性・鉛使用・大面積化という3つの課題を解決する必要があります。

各国・各社のロードマップを総合すると、商用化の見通しは以下のように整理できます。

- 2020年代後半:中規模の実証導入が拡大。日本、中国、欧州で住宅やオフィス向けBIPV、小規模なIoT電源などから普及が始まる見込み。

- 2030年頃:日本政府が掲げる「ギガワット級量産体制」の目標年度。

ここまでに20年相当の耐久性を確立できれば、本格的な住宅・産業用途での導入が進むと予測されます。 - 2040年:富士経済の予測では市場規模が2〜3兆円規模に拡大。

ガラス基板型タンデムセルが主流となり、大規模発電用途でもシリコンに匹敵する競争力を持つと見込まれています。

つまり、ペロブスカイト太陽電池の実用化はすでに「実証段階」から「初期市場形成」へと移行しつつあり、2030年を境に本格的な普及が始まると考えられます。

▼出典:NEDO 「太陽光発電開発戦略2025(NEDO PV Challenges 2025)」を策定しました

主要企業と市場動向

ペロブスカイト太陽電池は、基礎研究から実用化へと大きく前進しつつあり、世界の主要企業が競争を繰り広げています。

国内外の主要プレーヤーと技術開発の進展

まず、日本は「発明の地」として強みを持ち、複数の大手企業が開発をリードしています。

- 積水化学工業:フィルム型ペロブスカイト太陽電池で世界最長クラスの耐久性を実証。軽量で曲げられる特性を活かし、倉庫やビルの壁面設置を進めています。

- パナソニック:建材一体型太陽電池(BIPV)の研究を加速。ガラス基板を用いた「発電する窓」や都市空間への統合に力を入れています。

- 東芝:高効率なタンデム型ペロブスカイトセルの研究に注力。既存のシリコンと組み合わせることで34%超の変換効率を達成しました。

- エネコートテクノロジーズ:京都大学発ベンチャー。新しい材料や製造プロセスを開発し、商用化を目指しています。

一方で海外も動きが活発です。

- Oxford PV(英国):シリコン×ペロブスカイトのタンデムセルで世界最高効率を更新。欧州の再エネ政策の追い風を受けています。

- Saule Technologies(ポーランド):印刷方式で大面積セルを製造できる技術を確立し、建材やIoTへの応用を模索。

- LONGi(中国)やGCL(中国):世界最大級のシリコン太陽電池メーカーがペロブスカイトに巨額投資。量産化に向けた工場建設を進めています。

- 米国:大学や研究機関が基礎研究を主導。DOE(エネルギー省)も支援を強化し、航空宇宙・軍事用途への展開を模索しています。

このように、日本は技術の質、欧州は効率記録、中国は量産力という強みを活かし、それぞれの立場から競争が進んでいます。

市場ランキングと導入事例

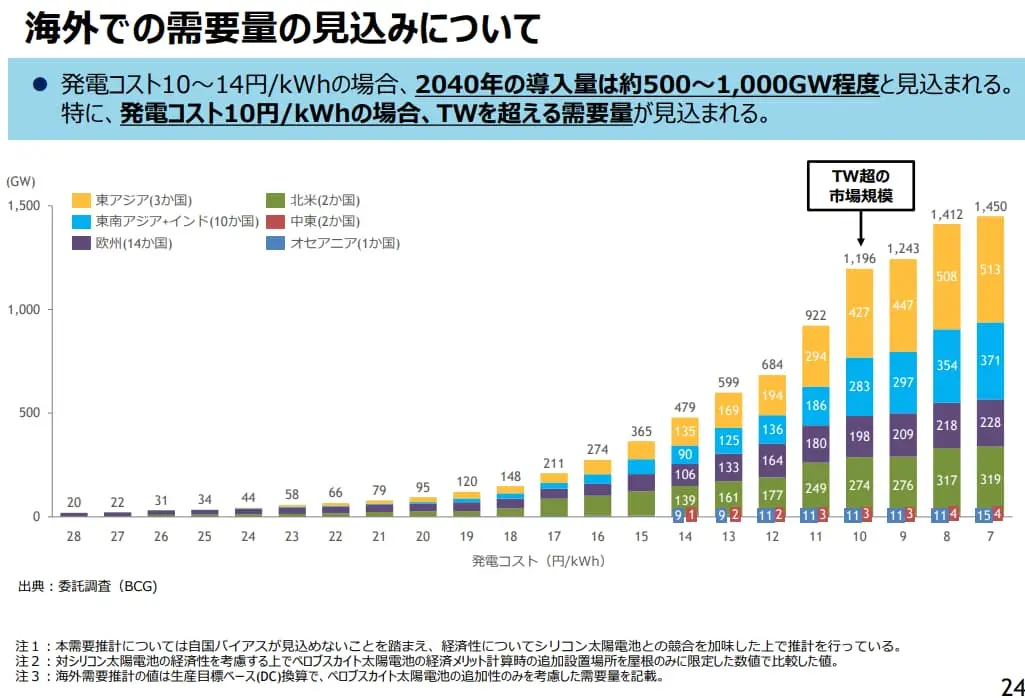

市場調査会社によると、ペロブスカイト太陽電池の市場は2030年頃から急拡大し、2040年には数兆円規模に達すると予測されています。

現状のランキングはまだ明確に確立していませんが、研究成果や特許出願数からみると以下の傾向が見られます。

- 技術力で先行:Oxford PV(英国)、積水化学(日本)

- 量産体制の構築:LONGi・GCL(中国)

- 応用開発で強み:パナソニック(日本)、Saule Technologies(ポーランド)

導入事例としては、積水化学が倉庫屋根での実証を開始し、パナソニックが万博で「発電ガラス」を披露しています。

また、欧州ではペロブスカイトBIPVがオフィスビルに試験導入されるなど、研究段階から実証・商用試験段階に移行しています。

▼出典:ガラス型ペロブスカイト太陽電池の可能性を追求したプロトタイプを大阪・関西万博パナソニックグループパビリオンに展示

未来展望と課題解決の方向性

ペロブスカイト太陽電池は、短期間で研究から実証段階へと進んだ革新的な技術です。

今後は市場規模の拡大と課題解決のスピードが、商用化の行方を左右します

世界市場規模と成長ポテンシャル

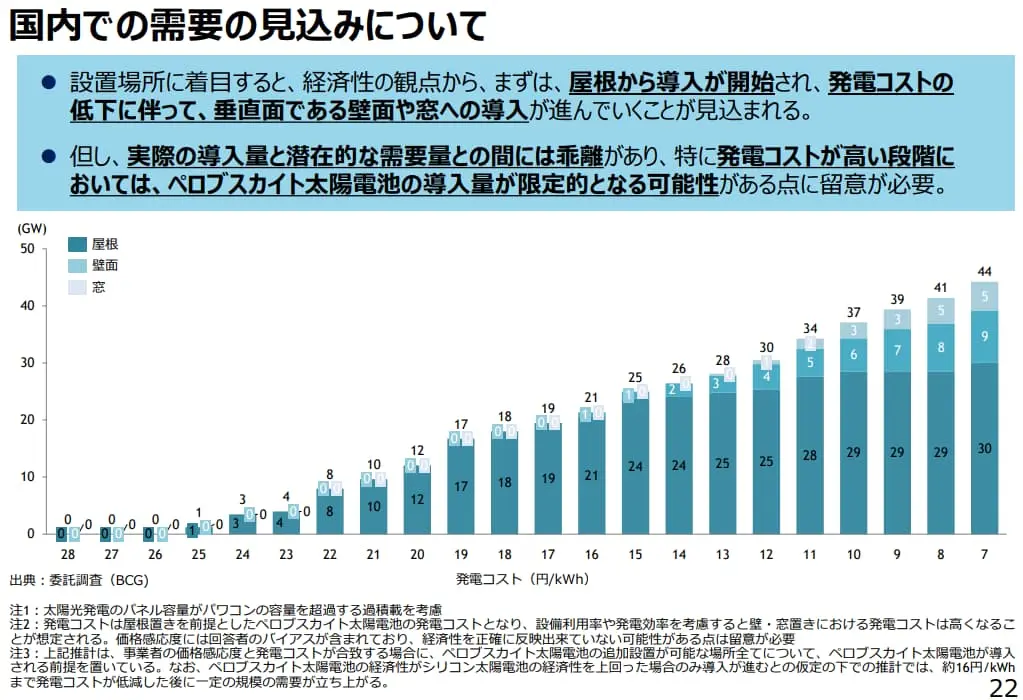

市場調査によると、ペロブスカイト太陽電池は2030年代から急速に普及し、2040年には数兆円規模の市場に成長すると予測されています。特に注目されるのは以下の応用分野です。

- 建材一体型太陽電池(BIPV):窓ガラスや外壁に組み込む形で都市空間に浸透。建築設計と再エネ導入を一体化できる。

- モビリティ領域:電気自動車やドローン、鉄道など、重量制限のある移動体で軽量セルの活用が進む。

- IoT・ウェアラブル:室内光でも発電可能な特性を活かし、小型機器やセンサー電源に応用。

- 宇宙用途:高効率かつ軽量という特性から、人工衛星や宇宙探査ミッションでの利用が期待されている。

このように、シリコン太陽電池が主に「屋根上・大規模発電」に使われてきたのに対し、ペロブスカイトは「あらゆる場所で発電する技術」として新たな市場を切り拓く可能性があります。

▼出典:経済産業省 次世代型太陽電池戦略

課題克服に向けた研究・規制・政策支援

一方で、商用化に向けては依然として大きな課題があります。主な論点は耐久性・鉛使用・量産化技術の3点です。

- 研究開発

- 大気や紫外線に強い新材料や封止技術の開発が加速。

- 鉛フリーのスズ系材料やリサイクル技術の研究も進行。

- 大面積化に向けた印刷プロセスや自動化技術が量産のカギとなる。

- 規制と国際基準

- 鉛使用に関しては環境規制への対応が必須。国際的な標準化やリサイクル指針の策定が進められている。

- 各国で「グリーンイノベーション基金」や補助金制度を活用し、実証から商用化へ移行を後押し。

- 政策支援

- 日本では「次世代太陽電池戦略」として官民連携プロジェクトを推進。2030年の量産化を目標に掲げている。

- 中国は巨額投資により量産化を加速し、欧州は高効率セルで競争力を強化。米国は基礎研究と宇宙応用に重点を置く。

これらの取り組みは単なる研究開発にとどまらず、国際競争力の確保とエネルギー安全保障の観点からも重要とされています。

▼出典:資源エネルギー庁 次世代型太陽電池に関する国内外の動向等について

購入・導入に関する情報

ペロブスカイト太陽電池はまだ市場立ち上げ期にありますが、研究開発から実証導入へと着実に進んでいます。

導入方法と販売ルート(実証導入含む)

現状では、ペロブスカイト太陽電池を一般消費者が自由に購入できる段階にはありません。

多くは企業や自治体を対象とした実証導入や研究プロジェクトの一環として設置されています。

- 企業の実証導入

- 積水化学工業は物流施設や商業ビルに薄膜型ペロブスカイトを設置し、耐久性や発電性能の検証を進めています。

- パナソニックは建材一体型の「発電ガラス」を展示会や万博で披露し、今後の販売ルート構築を目指しています。

- エネコートテクノロジーズなどのベンチャーも、大学や自治体と連携して中小規模施設での試験導入を実施しています。

- 将来的な販売ルート

商用化が進めば、シリコン太陽電池と同様に「住宅メーカーや建材会社を通じた販売」「太陽光施工業者による設置」「IoT・モビリティ製品に組み込んだ間接的導入」といった流れが想定されます。

特に建材一体型(BIPV)は、建築段階で組み込む方式が主流になると見込まれています。

▼出典:経済産業省 次世代型太陽電池戦略

利用可能な補助金・政策支援と条件

日本では、政府が「次世代太陽電池」を重要な戦略分野と位置づけており、補助金や研究開発支援が整備されつつあります。

- 研究・実証向け補助金

経済産業省やNEDO(新エネルギー・産業技術総合開発機構)が主導する「グリーンイノベーション基金」では、ペロブスカイト太陽電池の開発に対して数百億円規模の助成が行われています。

主に企業や大学、自治体のコンソーシアムが対象です。 - 一般ユーザー向け支援(将来想定)

現時点で個人住宅向けの直接的な補助金はありませんが、将来的には再生可能エネルギー設備導入補助金の枠組みに組み込まれると考えられます。

住宅用太陽光やBIPVの普及が進めば、シリコン太陽電池同様に「設置費用の一部補助」「自治体ごとの上乗せ支援」といった制度が整う可能性があります。 - 環境規制と支援のバランス

鉛使用の問題に対応するため、リサイクルや回収体制を確立する企業には優先的に支援が行われる見込みです。

環境面の安全性確保は、補助金受給の前提条件になると考えられます。

▼出典:経済産業省 次世代型太陽電池戦略

まとめ

ペロブスカイト太陽電池は、日本発の革新的技術として2009年に登場し、わずか十数年でシリコン太陽電池に匹敵する効率を実現しました。

軽量・柔軟・低コストという特性から、住宅やビル壁面、モビリティ、IoTまで応用範囲が広がり、次世代の再生可能エネルギーの切り札とされています。

一方で、耐久性や鉛使用、大面積化といった課題を克服する必要があります。

現在は積水化学やパナソニック、Oxford PV、中国のLONGiなど国内外の主要企業が研究開発と実証導入を加速し、2030年頃の本格普及を目指しています。

さらに、政府の「次世代太陽電池戦略」やグリーンイノベーション基金など政策的な支援も進んでおり、環境規制やリサイクル体制の整備が商用化の前提条件となります。

ペロブスカイト太陽電池は、あらゆる表面を発電源に変える可能性を秘めた技術であり、持続可能な社会を実現するための鍵となるでしょう。