「環境配慮型イベントや会議」を実現するカーボンオフセットの具体策とは?

近年、企業や自治体が開催するイベントや国際会議では、カーボンオフセットの重要性が急速に高まっています。

脱炭素社会への移行が求められる中で、イベントそのものの環境負荷をどう減らすかが、CSRはもちろん、企業の長期的な成長戦略の一部として注目されているためです。

ESG評価やSDGsへの取り組みが社会から求められる現在、イベント運営にカーボンオフセットを組み込むことは、企業が持つ「環境配慮の姿勢」を外部に示す大きな指標になっています。

会場の電力消費、参加者の移動、廃棄物の発生など、多くのCO₂排出が避けられないイベントだからこそ、環境配慮の質が問われます。

もちろん、すべての排出をゼロにすることは現実的ではありません。そこで効果的なのが、削減しきれない排出量を、再生可能エネルギー投資や森林保全、植林活動、カーボンクレジットの購入といったプロジェクトで相殺(オフセット)する方法です。

こうした取り組みは地球環境への貢献だけでなく、企業の信頼性向上やブランド価値の強化にもつながります。

本記事では、カーボンオフセットの基本から、イベント・会議での実践方法、さらに今後のトレンドまでを包括的に解説します。

これから導入を検討しているイベント主催者や企業担当者に向けて、実務に役立つ情報をまとめ、持続可能なイベントづくりをしっかり支援します。

カーボンオフセットとは

カーボンオフセットの定義と生まれた背景

カーボンオフセットとは、企業や個人が活動の中で排出する温室効果ガス(GHG)を、別の場所で行われる削減・吸収プロジェクトの支援によって埋め合わせる仕組みのことです。

再生可能エネルギー設備の導入や森林保全、植林、あるいは炭素貯留技術への投資などが代表的な方法で、排出量そのものの削減と“相殺”の両面から気候変動対策を進めます。

この考え方が広がった背景には、地球温暖化の深刻化があります。1997年の京都議定書、2015年のパリ協定など国際的な枠組みの中で、各国は温室効果ガス削減の明確な目標を掲げることになりました。

しかし、どれほど努力しても排出を完全にゼロにすることは現実的ではありません。

そこで注目されたのが、削減しきれない分を他地域での削減・吸収活動により補う「オフセット」という手法です。

この仕組みを支えるのが、世界で整備が進むカーボンクレジット市場です。

排出削減量や吸収量を一定の基準で認証し、クレジット(排出削減量の証書)として取引できるようにすることで、企業や自治体が気候変動対策に参加しやすくなりました。

近年は、事業活動を維持しながら環境負荷を下げるための戦略として、多くの企業やイベント主催者がカーボンオフセットを導入しています。

カーボンニュートラルを目指す動きが加速する中で、オフセットは「最後の手段」ではなく、総合的な脱炭素施策の重要なパートとして位置づけられています。

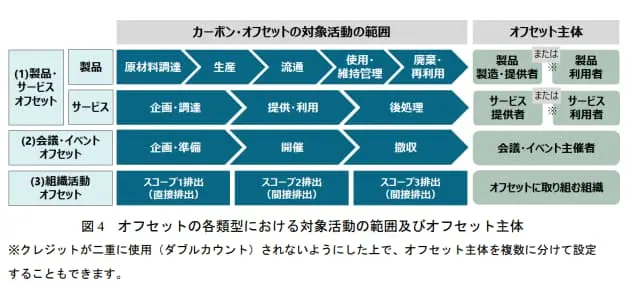

▼出典:我が国におけるカーボン・オフセット のあり方について(指針) 第4版

カーボンオフセットが持つ意義

カーボンオフセットは、単に排出量の不足分を補う仕組みではありません。

排出削減の限界を補いながら、社会全体を持続可能な方向へ動かすための重要な役割を担っています。

その意義は、大きく三つの視点から理解できます。

1. 企業や個人が気候変動に「主体的に関わる」ための有効な手段になる

オフセットは、企業や自治体が自らの排出量を正確に把握し、削減努力を行ったうえで、残る排出を補うための仕組みです。

単なる宣言ではなく、気候変動に対する責任ある姿勢を外部へ示す行動として認識されます。

ESG投資が広がる今、サプライチェーン全体でのGHG削減が求められており、オフセットの活用は、企業の信頼性や評価にも直結します。

投資家・顧客から「行動している企業」として認識される点は大きなメリットです。

2. 再生可能エネルギーや低炭素技術の普及を後押しする

オフセットにより流入する資金は、風力・太陽光などの再生可能エネルギー、森林保全プロジェクト、CCS(炭素回収・貯留)といった低炭素技術の成長を支えます。

たとえば、クレジット購入によって風力発電事業が拡大すれば、脱炭素化が進み、化石燃料依存も減っていきます。

つまり、オフセットは「排出を埋め合わせる行為」以上に、未来のエネルギー構造やインフラを持続可能なものへ転換する後押しとなるのです。

3. 地域社会や生態系の保護にもつながる

多くのオフセットプロジェクトは、森林保全や再生可能エネルギー開発、持続可能な農業支援など、社会的価値の高い分野で展開されています。

森林再生プロジェクトではCO₂の吸収だけでなく、生態系の回復や地域の雇用創出、生物多様性の保全といった副次的な価値も生まれます。

気候変動対策と社会的課題の解決が同時に進む点は、オフセットならではの強みです。

イベントにおけるカーボンオフセットの必要性

イベント開催時の環境影響

イベントや会議は、短期間に多くの人・物・エネルギーが一気に動くため、通常の業務活動と比べても環境への負荷が大きくなりがちです。

照明や空調、飲食、移動、廃棄物など、さまざまな場面で温室効果ガス(GHG)が発生し、規模が大きいほど影響も大きくなります。

そのため、排出を抑える工夫に加えて、どうしても避けられない排出を相殺するカーボンオフセットの重要性が高まっています。

1. 参加者の移動が生む大量のCO₂

イベントで最も大きな排出源のひとつが「移動」です。特に国際会議やグローバル企業のイベントでは、飛行機利用が大きな割合を占めます。

東京〜ニューヨーク間の片道フライトで、一人あたり約1.6トンものCO₂が排出されると言われており、大規模イベントでは移動だけで数千トンに達することも珍しくありません。

国内移動であっても、自家用車やタクシーが増えると渋滞が発生し、排出量がさらに膨らみます。

2. 会場運営で消費される膨大なエネルギー

展示会場やコンベンションセンターでは、照明、音響設備、映像機器、空調などがフル稼働します。

これらは電力消費が大きく、化石燃料由来の電力を使う場合、CO₂排出量はさらに増えます。

近年はオンライン参加を組み合わせたハイブリッドイベントが増えていますが、サーバーや通信インフラも大量の電力を必要とするため、排出ゼロにはなりません。

3. 飲食提供がもたらす環境負荷

イベントで提供される飲食も、見えにくい排出源です。食品の生産・輸送・調理には多くのエネルギーが使われ、特に畜産物はGHG排出量が高いことで知られています。

さらに、イベント後には食品ロスが発生し、それが焼却されることで追加のCO₂が排出されます。

4. 廃棄物処理による排出の増加

パンフレット、ポスター、プラスチック製ノベルティ、使い捨て食器など、イベント後には大量のゴミが発生します。リサイクルされずに焼却・埋立に回る割合が多いと、その処理過程でも温室効果ガスが発生します。

大型イベントほど廃棄物量が増えるため、環境負荷も比例して大きくなります。

イベント開催が環境に与えるこれらの影響を考慮すると、排出量の削減だけでなく、残る排出量を相殺する「カーボンオフセット」の導入が極めて重要になります。

カーボンオフセットによる環境保護の効果

カーボンオフセットは、イベントや会議で避けられずに排出される CO₂ を埋め合わせるだけの仕組みではありません。再生可能エネルギーの普及、森林保全、生態系の維持、持続可能な産業構造の形成につながる“長期的な環境投資”として、大きな役割を果たします。

ここでは、オフセットがもたらす代表的な効果を整理します。

1. 再生可能エネルギーを広げ、社会全体のエネルギー転換を後押しする

オフセットによって集まる資金は、風力・太陽光・水力などの再生可能エネルギープロジェクトに活用されます。

これにより、化石燃料依存を減らし、社会全体のエネルギー転換が加速します。

イベント主催者がクレジットを購入することで、新たな発電所の建設や既存設備の拡張に直接貢献できるのがポイントです。

オフセットは、脱炭素化の“外部支援”としても機能し、長期的な排出削減につながります。

2. 森林保護・植林による炭素吸収の拡大

森林は CO₂ の吸収源として重要な役割を担っています。

森林保全プロジェクトや植林活動を支援するオフセットは、イベントの排出量を相殺する最も効果的な手段の一つです。

森林再生に投じられた資金は、炭素吸収量の増加、生態系の回復、土壌保全、生物多様性の保護にもつながり、環境面で多面的な価値を生みます。単なる“量的な相殺”ではなく、地域や自然の再生にも寄与するのが大きな特徴です。

3. 持続可能なサプライチェーン形成を促す

オフセットの導入は、イベントに関わる企業やサプライヤーの意識改革にもつながります。

環境配慮素材の活用やリユース可能な備品の採用、低炭素な輸送手段の確保など、さまざまな場面で脱炭素化が進むことで、サプライチェーン全体が持続可能な方向へ変化していく効果があります。

イベント運営をきっかけに、企業が環境配慮型ビジネスへ転換する流れを生み出せる点も見逃せません。

4. 企業の環境責任を示し、ブランド価値を高める

オフセットを適切に活用することで、企業や主催者は環境への責任を果たしていることを明確に示すことができます。

「このイベントは 100% カーボンニュートラルです」といった発信は、参加者・スポンサーに対する強いメッセージとなり、企業価値や信頼性の向上につながります。

環境意識の高い企業イメージは、投資家からの評価にも影響するため、経営面のメリットも大きいと言えます。

5. 参加者の環境意識を高め、行動変容につなげる

カーボンオフセットは、イベントに参加する一人ひとりの意識を変える契機にもなります。

チケット購入時に「環境寄付オプション」を設けたり、会場内にオフセットの仕組みを説明したりすることで、参加者自身が環境問題に触れる機会が生まれます。

結果として、イベントを通じて日常生活の行動変容が促され、社会全体の脱炭素化につながるポジティブな循環が生まれます。

どんなイベントがオフセットされているか

カーボンオフセットは特定の分野だけで使われる仕組みではなく、全国各地の祭りからスポーツ大会、コンサート、学会、企業イベントまで、非常に幅広い場面で導入が進んでいます。

環境省や J クレジット制度が公表している事例を見ると、その対象の広さがよく分かります。

全国の様々なイベント会議でのオフセット例

全国的な祭り・地域イベントでの活用

青森ねぶた祭りをはじめ、大阪のだんじり祭りなど、大勢の来場者が集まる伝統行事では、移動・電力・燃料使用による CO₂ 排出量をオフセットする取り組みが進んでいます。

例えば、東北の夏祭りを対象とした取り組みでは、祭りの運営に伴う約29t-CO₂ を丸ごとオフセットした事例もあります。

地域振興イベントでも導入が進み、そうめん流し、地元産品を扱うフェスティバル、市民参加型イベントなど、多様な活動が対象になっています。

コンサート・文化イベント

音楽ライブや文化イベントでもオフセットが広がっています。

コンサートツアーでは、ステージ照明・音響設備の電力使用、観客の移動などが中心となって排出量が算定され、20~30t-CO₂ 規模のオフセットが行われた例もあります。

会場内のポスターや紙媒体、カップ類を環境配慮素材に切り替え、回収・リサイクルの仕組みとセットで導入するケースもみられます。

スポーツ大会・屋外イベント

スポーツ分野では、マラソン、野球大会、自転車競技、JAF 全日本ラリーなど、屋外イベントで多くの事例があります。

来場者の移動、会場設営、電力使用などが主な排出源で、Jクレジットを活用してオフセットが実施されています。

最近では、

- 地域密着型の野球大会

- 競技場での地方予選

- 車両を使用するモータースポーツ

など、イベントの規模を問わず導入が拡大しています。

学会・国際会議・ビジネスイベント

医学会、技術系学会、企業の展示会・フォーラムなどでも、参加者の移動や会場運営が排出源となるため、オフセットの導入が進んでいます。

特に国際会議では、海外からの航空機移動が大きな排出につながるため、100t-CO₂ を超える規模のオフセットが行われた事例もあります。

▼出典:環境省 カーボン・オフセットの取組事例

Jクレジット制度による詳細な事例公開

Jクレジット制度では、イベント・スポーツ・商品・サービス・印刷物などのカテゴリに分けて事例が公開されており、「どんな排出が生じ、そのうち何t-CO₂ を、どの種類のクレジットでオフセットしたか」が詳しく示されています。

事例の中には、

- 19t-CO₂ をオフセットした地域イベント

- 約92t-CO₂ を相殺した環境保全に関する国際会議

- 横浜市の APEC での 160t-CO₂ 超のオフセット

など、規模も手法もさまざまです。

▼出典:J-クレジット制度ホームページ クレジット活用事例一覧

イベントにおけるカーボンオフセットの取り組みと環境省のガイドラインの進化

ガイドライン作成の流れ

イベントでカーボンオフセットを導入するには、排出量の算定、削減策の検討、クレジット購入による相殺といった複数の工程が必要です。

そのため、主催者が独自に進めるには負担が大きく、適切な手順を理解することが欠かせません。

こうした課題に対応するため、環境省は早い段階からイベント向けのガイドライン整備を進めてきました。

最初の指針としてまとめられたのが、平成23年公開の「会議・イベントにおけるカーボン・オフセットの取組のための手引き(Ver1.0)」です。

ここでは排出量の測り方、削減の考え方、オフセット実施のプロセスなどが体系的に整理され、当時のイベント主催者が取り組みを始める際の基礎となりました。

▼参考:会議・イベントにおけるカーボン・オフセットの取組のための手引き(Ver.1.0)

その後、カーボンニュートラルの実現に向けた動きが国内外で加速すると、イベントに求められる水準も大きく変わりました。こうした状況を踏まえ、現在では「イベントにおける環境配慮ガイドライン」が整備され、事前の GHG 削減努力や環境負荷低減の考え方がより重視される構造へ発展しています。

つまり、単にオフセットするだけではなく、「まず削減を最大化し、そのうえで残る排出をオフセットする」という順序が明確化された形です。

さらに、カーボンオフセットの定義や要件、クレジットの種類、透明性の確保方法などを示した「カーボン・オフセットガイドライン Ver3.0」も更新され続けており、会議・イベントでの適用方法がより具体的に示されています。

Ver1.0 では入門レベルの内容が中心でしたが、Ver3.0 では、第三者検証、記録の残し方、表示方法など、信頼性を担保するための基準が充実しています。

こうしたガイドラインの進化によって、イベント主催者は、排出量の把握から削減・相殺までをより正確かつ透明性の高い形で行えるようになり、持続可能なイベント運営が実現しやすくなっています。

その後、気候変動対策やカーボンニュートラルに向けた取り組みが加速する中で、カーボンオフセットの考え方も進化し、現在では「イベントにおける環境配慮ガイドライン」において、事前の温室効果ガス(GHG)削減や環境負荷低減の指針が整理されています。

そして、カーボンオフセットに関する具体的な手順や基準は、「カーボン・オフセットガイドライン Ver.3.0」として随時更新され、会議やイベントでの適用方法も明確に定められています。

▼出典:環境省 カーボン・オフセット ガイドライン Ver.3.0

カーボンオフセットを「形骸化」させないためのポイント

カーボンオフセットは、やり方を間違えると「イメージだけの環境対策」と見なされてしまうリスクもあります。

信頼される取り組みにするためには、いくつか押さえておきたいポイントがあります。

まず大切なのは、削減努力より先にオフセットありきにしないことです。

会場選定や移動手段の工夫、省エネ機器の導入、廃棄物削減など、できることを一通り検討したうえで、それでも残る排出をオフセットするという順番を守ることが重要です。

次に、購入するクレジットの信頼性です。

追加性(そのプロジェクトがなければ削減が起きなかったこと)や、二重計上が起きない仕組み、第三者による検証の有無など、基本的なチェックポイントを確認しておくと、ステークホルダーへの説明にも説得力が生まれます。

さらに、イベントサイトや会場で「どれくらい排出し、どのようなプロジェクトで、どれだけオフセットしたのか」をできるだけ分かりやすく開示することも欠かせません。

数値やプロジェクト情報を丁寧に共有することで、「見せかけの取り組み」ではなく、実態を伴った環境配慮型イベントとして評価されやすくなります。

会議・イベントでのカーボンオフセットの9ステップ

カーボンオフセットをイベントに導入するには、排出量の把握から削減策の検討、クレジットの調達、最終的な報告まで、いくつもの工程を踏む必要があります。

ここでは、環境省のガイドラインを踏まえた実務的な9ステップをわかりやすく整理します。

ステップ1:オフセット計画の立案

まずは、イベント全体のオフセット計画を作成します。対象とする排出範囲(移動・電力・廃棄物など)や目標を明確にし、「どの段階でオフセットするか」を決めます。

関係者と調整しながらイベントの業務内容やスケジュールを整理し、必要な体制や担当者も把握しておくことが重要です。

この段階では、排出量の見える化 → 自分ごと化 → 削減努力 → 埋め合わせ の流れを作ることが、イベント全体の意義を高めるポイントになります。

ステップ2:体制づくりと役割分担

混乱を防ぐため、誰が何を担当するのかを明確にします。

責任者、情報収集担当、算定担当、クレジット調達担当など、それぞれの役割を細かく定義し、関係者間で共有します。

ステップ3:事前算定(排出量の見える化)

役割が固まったら、排出量の事前算定に進みます。

対象とする活動を決め、電力使用量、参加者の移動距離、紙媒体の数量、廃棄物の発生量など、必要なデータを収集します。

収集した活動量に排出係数(使用量あたりのCO₂排出量)を掛け合わせることで、イベント全体の排出量を可視化できます。

温室効果ガス算定ツールや専門コンサルを活用するケースも増えています。

算定を行うものとしては、

例として

・電力使用量 × 排出係数

・廃棄物量 × 排出係数

といったものがあります。

ステップ4:クレジットの調達と無効化方法

ステップ4:クレジットの調達と無効化方法の検討

事前算定で把握した排出量を元に、どの種類のクレジットを使うか検討します。

森林由来、省エネ由来、地域特性を持つプロジェクトなど、イベントの趣旨に合ったクレジットを選ぶことで、参加者の理解や共感にもつながります。

・事前に想定排出量でオフセットする

・終了後、実績値に基づいて追加オフセットする

どちらの方式で進めるかも、この段階で決めます。

※算定と同じく、クレジットの調達においても専門家を頼ることが多いようです。

▼参考:中部地方では、中部経済産業局により「中部産CO2クレジット」がまとめられており、情報共有なども合わせて行なわれています。

ステップ5:開催前の情報提供(周知)

取り組みの価値を最大化するためには、イベント前の情報発信が欠かせません。

Webサイト・案内メール・チラシなどで、排出量の算定結果やオフセットするプロジェクトの概要を共有し、参加者にも環境配慮の流れを伝えます。

▼出典:【マンガ・イラスト総合学科】新潟県カーボン・オフセットマンガ受注!

ステップ6:イベントの実施(準備・開催・撤収)

オフセットを行うからといって削減努力を怠っては本末転倒です。

開催前〜当日〜撤収までのすべての段階で、環境負荷を減らす工夫を行います。

・アクセスしやすい会場の選定

・適切な空調温度管理

・環境配慮素材のパンフレット・カップの採用

・ゴミ分別やリサイクルの徹底

削減とオフセットを組み合わせることで、より質の高い環境対策になります。

ステップ7:事後算定と評価

イベント終了後、実績に基づく排出量を再度算定します。

事前の想定との差を分析し、次回開催時に改善できる点を整理します。

ステップ8:追加のクレジット調達・無効化

実績値が想定を上回った場合は、この段階で不足分のクレジットを調達してオフセットします。

無効化が済んだら、イベントサイトや報告書で広く公開することで、透明性を確保できます。

ステップ9:総括とオフセット完了報告

参加者アンケートや関係者の意見を取りまとめ、オフセットの効果や改善点を整理して終了となります。

必要に応じて、環境省や第三者機関へのレポート提出を行い、適切に取り組まれたことを示します。最終的な総括を公開することで、社会全体の理解促進や、次回以降のさらなる改善にもつながります。

イベントでのカーボンオフセットは、単なる相殺作業ではなく、削減努力・透明性・社会への共有まで含めた「持続可能なイベント運営のプロセス」です。

この9ステップを押さえることで、より質の高い環境配慮型イベントを実現できます。

▼出典:環境省 会議・イベントにおける カーボン・オフセットの取組 のための手引き (Ver.1.0)

▼参考:環境省 カーボン・オフセット ガイドライン Ver.3.0

まとめ

企業の社会的責任(CSR)やESG評価が重視される今、イベント領域でもカーボンオフセットの重要性が一段と高まっています。

イベントでは、参加者の移動や会場設備の電力使用など、多くの場面でCO₂が発生します。

しかし、省エネや廃棄物削減だけではどうしてもゼロにできない排出があります。その“残った部分”を、他地域の削減・吸収プロジェクトで相殺するのがカーボンオフセットの仕組みです。

具体的には、再生可能エネルギーの導入や森林保全などに対する支援を通じて、その削減分を「カーボンクレジット」として購入します。

これは単なる補填ではなく、未来の脱炭素インフラを後押しする社会的投資でもあります。

環境省はこうした取り組みを体系化するため、イベント主催者向けにガイドラインを整備しています。

そこでは、企画・体制づくり → 排出量算定 → クレジット調達 → 情報公開 → 完了報告という9つのステップが推奨され、透明性のある取り組みを支える枠組みが用意されています。

特に大切なのは、「まず削減努力を最大化し、その後に残る排出をオフセットする」という優先順位です。

この順序を守ることで、環境配慮型イベントとしての信頼性が大きく高まります。

青森ねぶた祭り、音楽イベント、学会、スポーツ大会などでも既に活用が広がっており、オフセットの実施や情報公開は企業や自治体の環境姿勢を明確に示す有効な手段になっています。

結果として、ブランド価値の向上や参加者の評価にもつながります。

カーボンオフセットは、イベントをより持続可能な仕組みに変えるための重要な戦略であり、今後の標準的な取り組みとしてますます存在感を増していくでしょう。