動物(人間含む)の呼吸で発生するCO2について

の呼吸で発生するCO2について.jpg)

人間も勿論ですが、動物は生体活動を行う上で呼吸やげっぷなどで温室効果ガスを排出しています。

特に有名なのが、牛のげっぷによる温室効果ガスの排出で気候変動に関する議論でしばしば取り上げられる重要なトピックです。

牛をはじめとする反芻動物(羊、山羊、鹿など)は、消化プロセスの一部としてメタンガスを排出します。

このメタンガスの排出は主にげっぷを通じて行われ、これが気候変動に与える影響が注目されています。

影響が大きいことからも、牛からのメタン排出を減らすためには、様々なアプローチが試みられています。

飼料の改良、消化を助ける添加物の使用、遺伝的にメタン排出量が少ない牛を育成する試みなどが含まれます。

また、より持続可能な畜産方法へのシフトや消費者の食生活の変化も影響を与える可能性があります。

本記事では、上記のように取り上げられている牛のげっぷではなく、動物の呼吸から生じる温室効果ガスに焦点を当てて見ました。

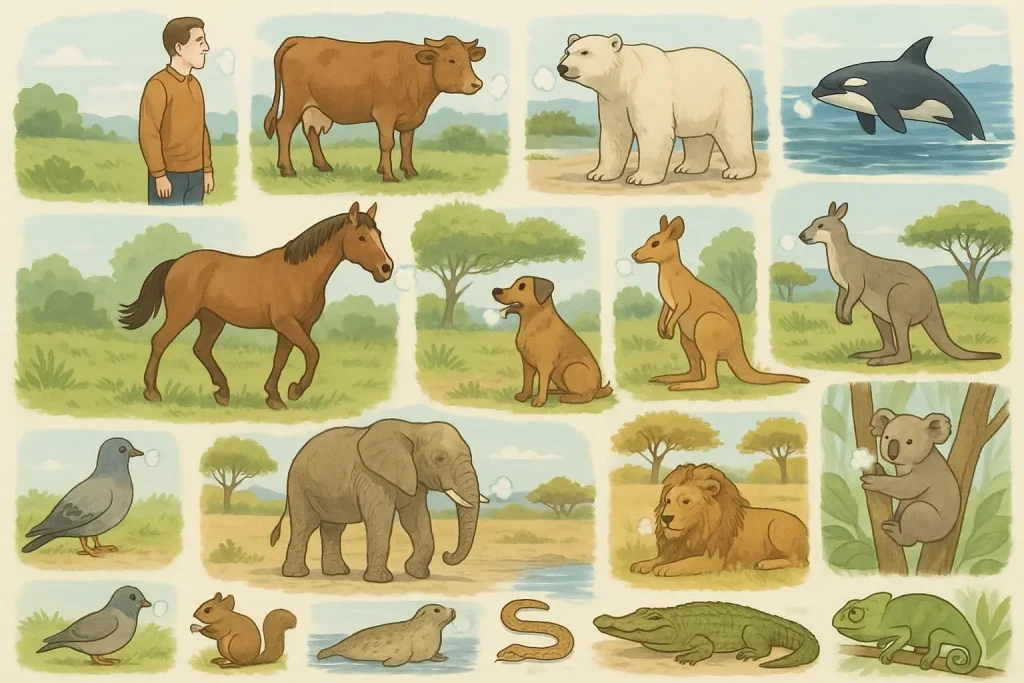

人や動物の呼吸でどれくらいCO₂が出る?種類別にわかる排出量としくみ

動物も人族(人間)も、呼吸によって体内の酸素を使い、二酸化炭素(CO₂)を排出しています。

これは、食べ物から得たエネルギーを使う際に生じる自然な代謝の副産物です。

呼吸で出るCO₂の量は、体の大きさ・筋肉量・活動量・呼吸速度などによって大きく変わります。

この記事では、さまざまな動物が一日にどのくらいのCO₂を呼吸から排出しているのかをわかりやすく紹介します。

なお、以下の数値は一般的な推定値であり、実際の排出量は個体差や環境条件によって異なります。

ヒト

成人は一日に約1キログラムのCO₂を呼吸によって排出します。

これは1年間でおよそ365キログラムに相当し、私たちの生命活動の証といえます。

牛

牛は体が大きく、呼吸量も多いため、一日におよそ1,000リットル以上の息を吐き出し、その過程で約500キログラム近いCO₂を排出するとされています。

※ここで扱うのは「呼吸によるCO₂」であり、腸内発酵で発生するメタンは別要因です。

馬

活動的な草食動物である馬は、約50キログラムのCO₂を呼吸から排出します。

大きな肺と心臓によって大量の酸素を取り込み、力強く酸素を消費しています。

犬(中型犬)

中型犬は人より体が小さいものの、呼吸数が多いため、約20キログラムのCO₂を一日で排出します。

特に運動量の多い犬ほど呼吸回数が増える傾向があります。

ネズミ

体が小さいネズミは、一日に約0.18キログラムのCO₂を排出します。

体重に対する代謝率が高く、呼吸のスピードが速いのが特徴です。

象

アジア象やアフリカ象などの大型動物は、一日に約300キログラムのCO₂を呼吸で排出するといわれています。

大きな肺を持ち、長い鼻(鼻腔)を通して大量の空気を吸い込みます。

シロクマ

寒冷地に生息するシロクマは、体温を維持するための高い代謝により、約290キログラムのCO₂を呼吸で排出します。

筋肉量が多く、酸素消費も大きいのが特徴です。

シャチ

海洋哺乳類であるシャチは、一日に約200キログラムのCO₂を排出します。

水中でも肺呼吸を行い、酸素を効率的に使う構造を持っています。

カンガルー

カンガルーは約8キログラムのCO₂を呼吸から排出します。

省エネルギーな跳躍運動とゆるやかな呼吸リズムが特徴です。

鳥類(ハト・ツバメなど)

小型の鳥は代謝が高く、呼吸回数も非常に多いため、ハトは約0.12キログラム、ツバメは約0.04キログラムのCO₂を一日で排出します。

飛ぶための筋肉を動かすには大量の酸素が必要です。

キリン

キリンは約75キログラムのCO₂を呼吸で排出します。

高い位置にある肺へ空気を送り込むため、長い首全体で効率よく呼吸しています。

海洋哺乳類(ゾウアザラシ・イルカ)

ゾウアザラシは約220キログラム、イルカは約30キログラムのCO₂を呼吸で排出します。

潜水と浮上を繰り返す特殊な呼吸パターンが特徴です。

肉食動物(ライオン・オオカミなど)

ライオンは約50キログラム、オオカミは約40キログラムのCO₂を排出します。

狩りの際には一時的に呼吸数が急上昇し、多くの酸素を使います。

小型動物(コアラ・リス・カメレオンなど)

コアラは0.5キログラム、リスやカメレオンは0.01キログラム前後と、ごくわずかです。

活動量が少なく、省エネな生活をしています。

爬虫類(ワニ・ヘビ)

爬虫類は冷血動物で代謝が低く、ワニで約10キログラム、小型のヘビでは0.005キログラム程度しかCO₂を呼吸から排出しません。

すべての動物は、生きるために酸素を使い、呼吸を通してCO₂を生み出しています。

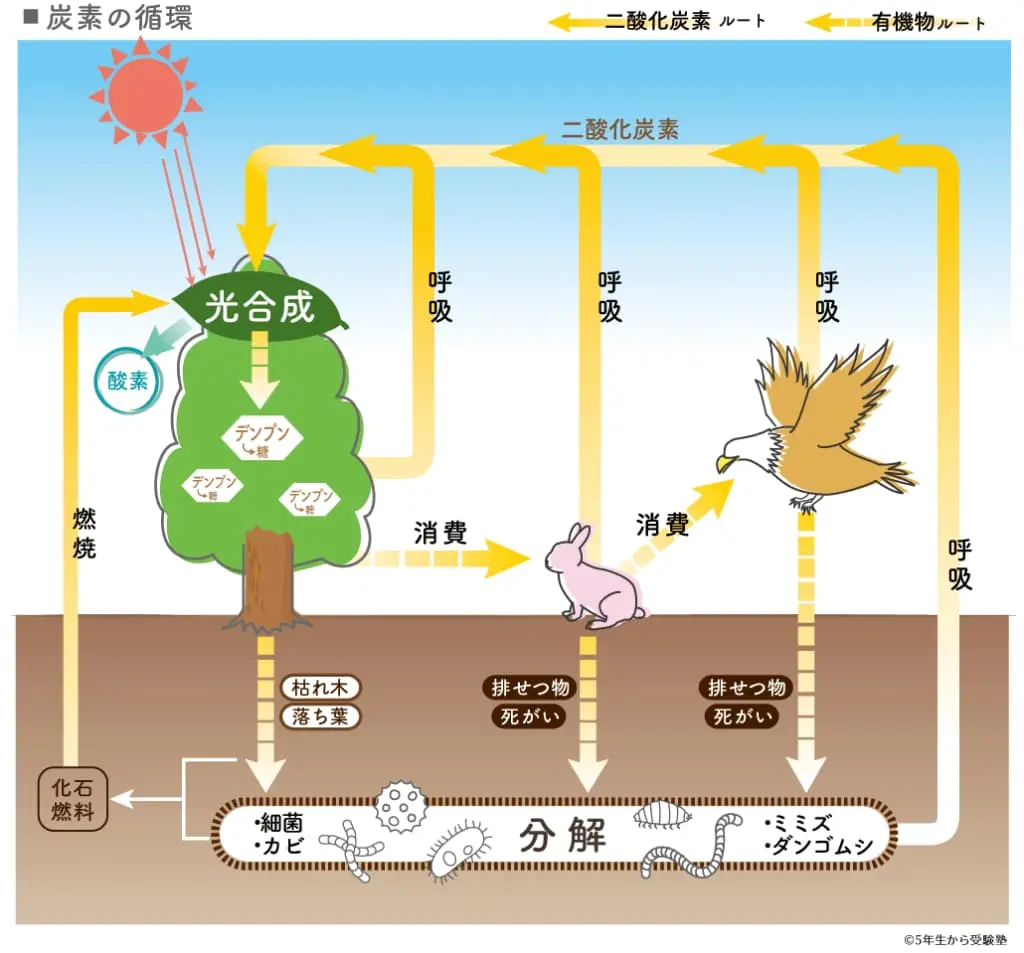

このCO₂は植物の光合成によって再び吸収され、酸素として戻される――つまり、動物の呼吸は地球の炭素循環を支える重要な要素なのです。

人や動物の呼吸によるCO₂は気候変動を直接引き起こすものではありませんが、畜産の拡大や生態系の変化によって自然のバランスが崩れると、その循環が乱れる可能性もあります。

生命の営みの中で生まれるCO₂を正しく理解することが、環境問題を考える第一歩といえるでしょう。

【意外な事実】動物の呼吸による二酸化炭素が温暖化にカウントされない理由

「私たち人族や動物も毎日CO₂を吐き出しているのに、どうして“温暖化の原因”には含まれないの?」

この疑問を持ったことがある方は多いかもしれません。

実は、呼吸で発生するCO₂は、地球全体の炭素循環の中では“中立(カーボンニュートラル)”な存在なのです。

ここでは、その理由をわかりやすく解説していきます。

植物と動物の「持ちつ持たれつ」の短周期な循環

動物の呼吸で排出される二酸化炭素は、植物が光合成によって吸収し、再び酸素として大気に戻します。

つまり、動物と植物は「吸って・吐いて」の関係でバランスをとっているのです。

この循環は数日から数年単位という非常に短いサイクルで成り立っています。

たとえば、私たちが吐き出したCO₂は、次の春には木々の光合成によって吸収され、夏の緑を育てるエネルギーになります。

その植物を草食動物が食べ、さらにその動物を肉食動物が食べる――この繰り返しが地球規模で起きており、呼吸に伴うCO₂は自然界の循環の中で相殺されていくのです。

科学的に言えば、動物の呼吸で出るCO₂は、もともと食べ物(植物など)から得た炭素が体内で再び空気中に戻るだけ。

したがって、「新しく大気中にCO₂を増やしているわけではない」ため、温室効果ガスの増加分としてはカウントされません。

▼出典:5年生から受験塾 【炭素循環】から 【カーボンニュートラル】まで 分かりやすいイラストで学ぶ!

数億年地下に眠っていた「化石燃料」との決定的な違い

一方で、問題となるのは「新しく大気に放出されるCO₂」です。

石炭・石油・天然ガスなどの化石燃料は、数億年前に生きていた植物やプランクトンなどの有機物が、長い時間をかけて地中に閉じ込められた“古い炭素”です。

それを人類が燃やすことで、地球の内部に眠っていた炭素が初めて大気中に戻される――これが、地球温暖化を加速させる本当の要因です。

つまり、

- 呼吸によるCO₂:もともと大気中にあった炭素が短期間で循環している(カーボンニュートラル)

- 化石燃料のCO₂:長期間閉じ込められていた炭素を“新たに”大気へ放出している(カーボンプラス)

この違いが決定的です。

環境科学の世界では、これを「短期炭素循環」と「長期炭素循環」と呼び、温室効果ガスの会計(GHGインベントリ)でも厳密に区別されています。

したがって、動物や人の呼吸は温暖化の直接的な原因にはならず、地球の自然な呼吸の一部として扱われているのです。

まとめ:呼吸は“悪者”ではなく、地球のリズム

私たちの呼吸は、地球の生命活動のリズムそのものです。

植物が酸素をつくり、動物がそれを吸ってCO₂を吐く――この循環があるからこそ、地球上の生命は成り立っています。

問題なのは、この自然のバランスを超えて地中から「過去の炭素」を掘り起こして燃やしていること。

つまり、呼吸そのものは温暖化の原因ではなく、むしろ地球が本来もつ呼吸サイクルの一部なのです。

まとめ

私たち人間を含む動物は、生きるための呼吸そのものがCO2を排出する行為であり、自然界における炭素循環の一部を担っています。

特に牛などの反芻動物は、呼吸に加えて消化過程でメタンを排出するため、気候変動において重要な論点となっています。

本記事では、ヒトや犬のような身近な動物から、象・シャチといった大型動物、さらにはハトやリスのような小動物まで、多様な生物が日常的にCO2を放出している実態を紹介しました。

数値は体重や代謝、食性によって大きく異なるものの、すべての動物が何らかの形で温室効果ガスの循環に関わっている点は共通しています。

温室効果ガス削減というと産業やエネルギー政策に焦点が当たりがちですが、生物活動がもたらすCO2やメタンの存在を理解することは、気候変動をより立体的に考える上で欠かせません。

▼これを読んだ方におすすめ