ELV「指令」から「規則」へ ― EU自動車リサイクル新時代に、日本企業が生き残るための必須要件

自動車が役目を終えたとき、その廃棄や再資源化をどのように行うかは、環境負荷と資源循環に直結する重要な課題です。

こうした背景のもと、EUは2000年にELV指令(End-of-Life Vehicles Directive、使用済み自動車指令)を制定し、加盟国に国内法化を義務づけました。

当時、EU域内では年間約800万〜900万トンもの使用済み自動車が発生し、不適切な処理による土壌・水質汚染や資源浪費が深刻化していました。

ELV指令は、単なる廃棄物管理ではなく、製品設計段階から環境配慮を義務化し、有害物質(鉛・水銀・六価クロム・カドミウム)の使用制限や高いリサイクル率目標(2015年以降、再利用+リサイクル率85%以上・回収率95%以上)を設定した点で画期的でした。

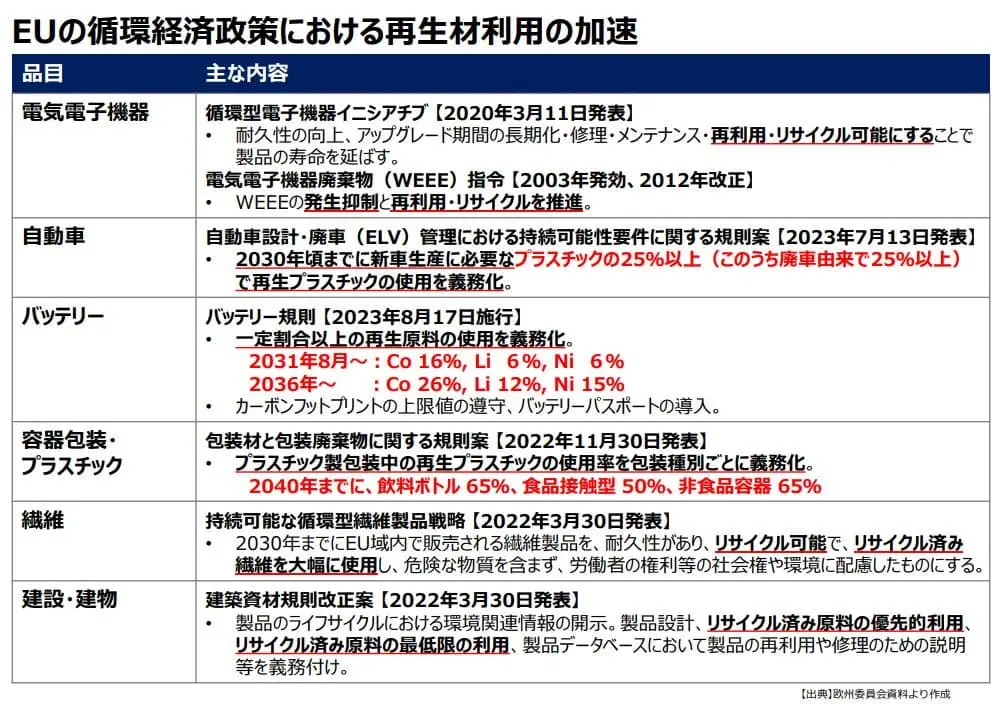

しかし20年以上の運用で、プラスチックや複合材の循環不足、EV普及に伴う重要原材料(リチウム・コバルトなど)の管理課題、加盟国間の運用差といった問題が顕在化。

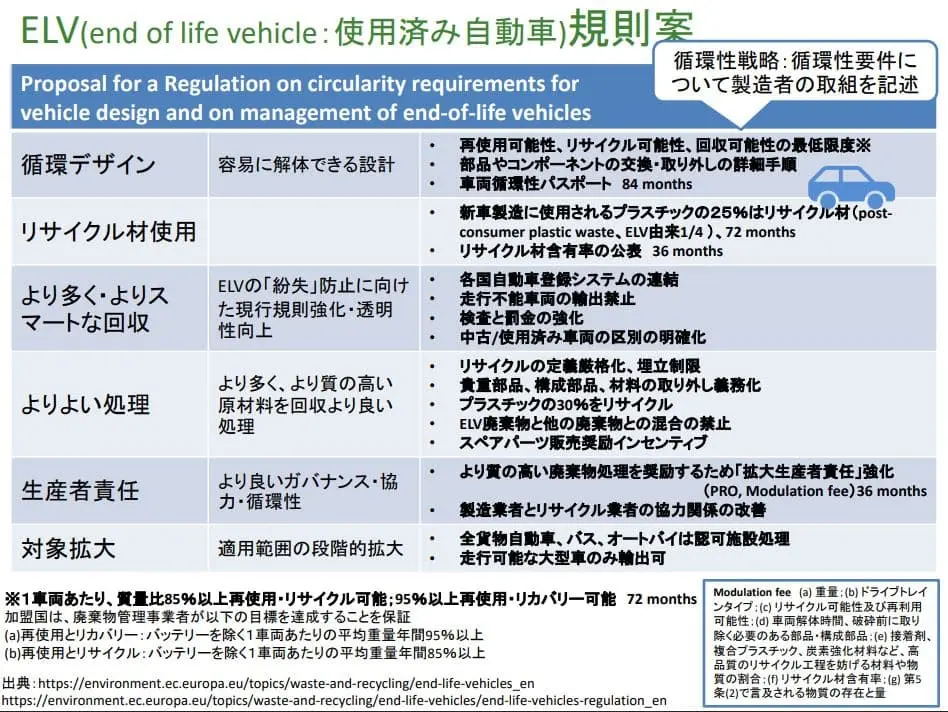

これを受け2023年には、EU全域で直接適用される「規則」への移行案が提案されました。新規則は再生材利用義務化やデジタル車両パスポート導入を柱とし、資源循環をさらに加速。

日本企業も設計・調達・解体・リサイクルの全段階で体制を見直すことが、EU市場での競争力維持の鍵となります。

ELV指令とは?EUにおける基本の仕組みと目的

ELV指令の定義と欧州自動車リサイクル政策における位置付け

ELV指令(End-of-Life Vehicles Directive、2000/53/EC)は、欧州連合(EU)が2000年に制定した、自動車の廃棄段階における環境負荷低減を目的とした包括的な規制です。

正式名称は「使用済み自動車に関する欧州議会および理事会指令」で、EU加盟国に対し、一定期限内に国内法へ反映させる義務を課しました。

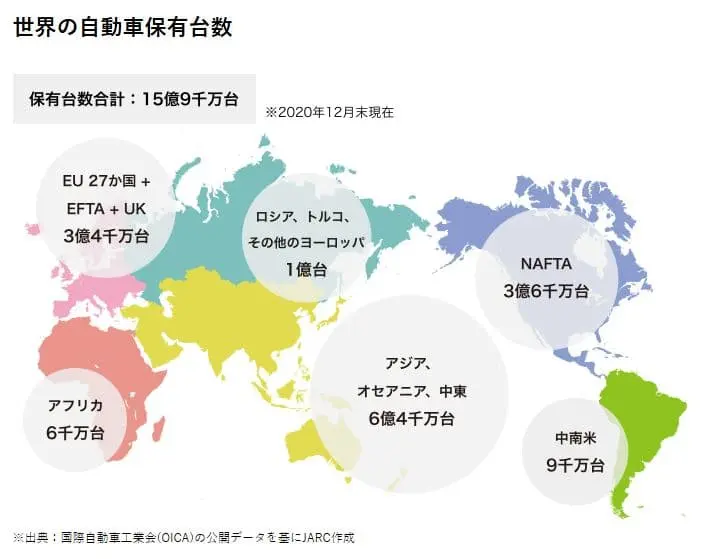

背景には、当時EU域内で毎年800万〜900万トンもの使用済み自動車(ELV)が発生していたという現状があります。

これらは不適切な処理による環境汚染や資源の浪費を招き、廃棄物管理の改善と資源循環の促進が急務でした。

ELV指令は、廃棄物を単に処理するのではなく、「製品の設計段階から環境配慮を組み込む」という考え方を自動車産業に導入した点で画期的です。

現在でも、EUのサーキュラーエコノミー戦略の基礎を成す重要な法制度と位置付けられています。

有害物質規制とリサイクル率目標 ― 鉛・水銀・六価クロム・カドミウムの管理

ELV指令の中核的な規定の一つが、有害物質の使用制限です。

2003年7月以降に市場投入される自動車部品や材料には、以下4種類の物質が厳しく制限されました。

鉛(Pb):0.1%未満

水銀(Hg):0.1%未満

六価クロム(Cr6+):0.1%未満

カドミウム(Cd):0.01%未満

これらの制限値は部品全体ではなく「均質材料単位」で適用され、希釈による回避を防止します。

また、指令では有害物質規制に加え、リサイクルや回収の数値目標も明示されています。

2006年以降:再利用+リサイクル率80%以上、再利用+回収率85%以上

2015年以降:再利用+リサイクル率85%以上、再利用+回収率95%以上

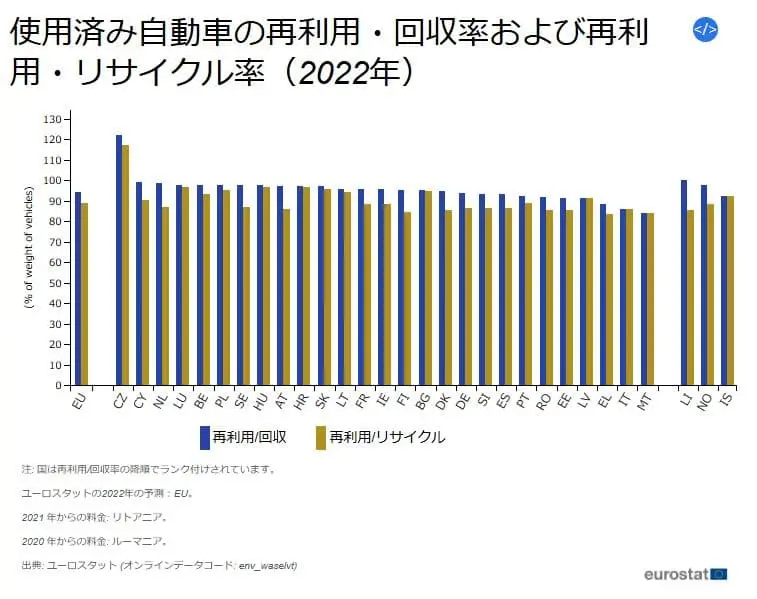

この数値目標は、EU全域で廃車処理技術の向上を促し、資源循環型社会の実現に向けた強力な推進力となりました。

▼出典:ユーロスタット 廃車統計

2000年制定から改正までの変遷と課題

制定から20年以上が経過する中で、ELV指令は複数回の見直しを経てきました。

附属書II(Annex II)では、代替が難しい用途について一時的に有害物質の使用を認める「適用除外リスト」が設けられ、技術進歩に合わせて定期的に改訂されています。

しかし、運用を重ねる中でいくつかの課題も浮き彫りになりました。

- 重量ベースの目標設定の限界:鉄やアルミなど重量のある金属のリサイクルが優先され、プラスチックや複合材料は十分に循環されにくい構造になっていた。

- 拡大生産者責任(EPR)の弱さ:生産者が処理費用を負担する仕組みはあるものの、設計改善への直接的なフィードバックが限定的で、再生材市場の創出には至らなかった。

- 新素材や電動化への対応不足:電気自動車(EV)の普及で増加するリチウムやコバルト、炭素繊維などは従来の枠組みでは十分に管理できなかった。

こうした課題は、後の新規則案で「指令」から拘束力の強い「規則」への移行を促す大きな要因となりました。

2023年提案の新規則案が目指すもの ― 指令から規則への移行

指令から規則への変更理由と統一化の狙い

2000年に施行されたELV指令は、EU加盟国ごとに国内法へ置き換えて運用されてきました。

しかし、指令は「目標や原則」を示すのみで、具体的な施行方法は各国の裁量に委ねられます。

そのため、解釈や基準が国ごとに異なり、結果として規制の運用に差が生まれ、EU単一市場内で公平な競争条件(レベル・プレイング・フィールド)が保てないという問題が浮上しました。

これを是正するため、新たな法案では法形式を「指令(Directive)」から「規則(Regulation)」へ変更することが提案されています。

規則はEU全域で直接適用されるため、各国で異なる国内法への落とし込みを経る必要がなく、統一されたルールを即時に適用できます。

これにより、抜け穴の排除や、加盟国間での規制格差の解消が期待されています。

欧州委員会・議会による改正プロセスと主要論点

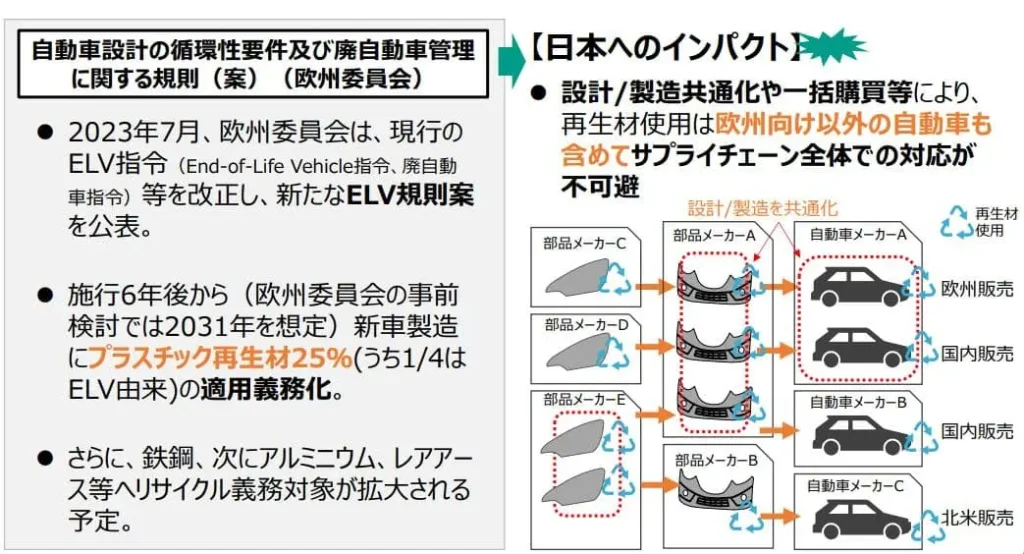

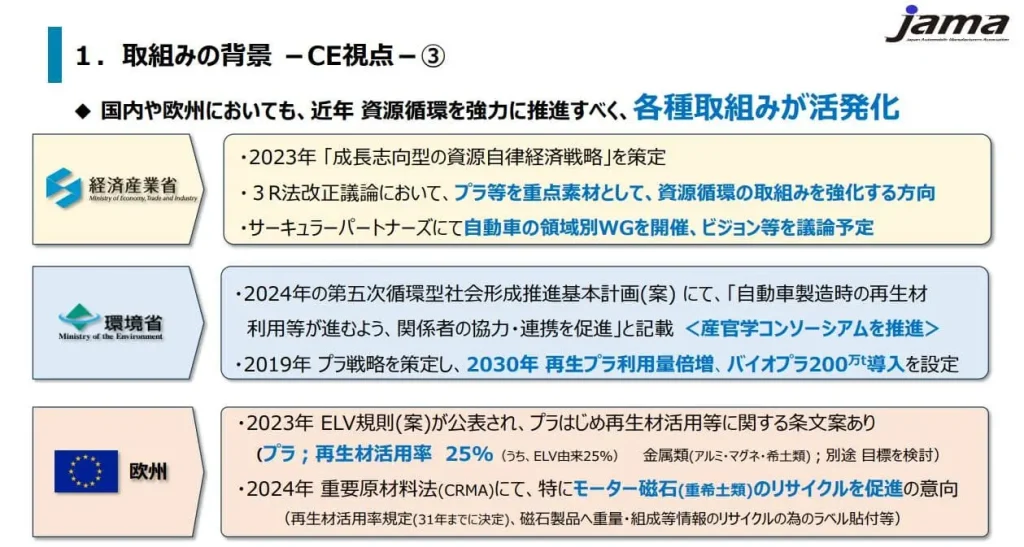

この大きな転換は、欧州委員会が2023年7月に提案した新たなELV規則案から始まりましたた。

その後、EUの立法プロセスに従い、欧州議会とEU理事会で審議が進められており、各機関から目標値や適用範囲について異なる立場が示されています 。

特に議論が集中したのは以下の点です。

- 再生材利用率目標の数値:欧州委員会案の「新車のプラスチックの25%以上を再生材とする」という基準に対し、産業界の供給懸念を踏まえ、欧州議会は20%へ引き下げる案を提示しています 。

- クローズドループ要件の割合:ELV由来再生材の必須割合を緩和する方向で調整が進められています。

- 施行開始時期:当初案より施行時期を前倒しする案も検討されています。

こうした修正を経て、最終的な規則は「再生材の利用義務化」「サーキュラーエコノミー対応の設計義務」「デジタル車両パスポート導入」といった中核原則を維持しながら、産業界の実行可能性とのバランスを取る形で決定される見通しです。

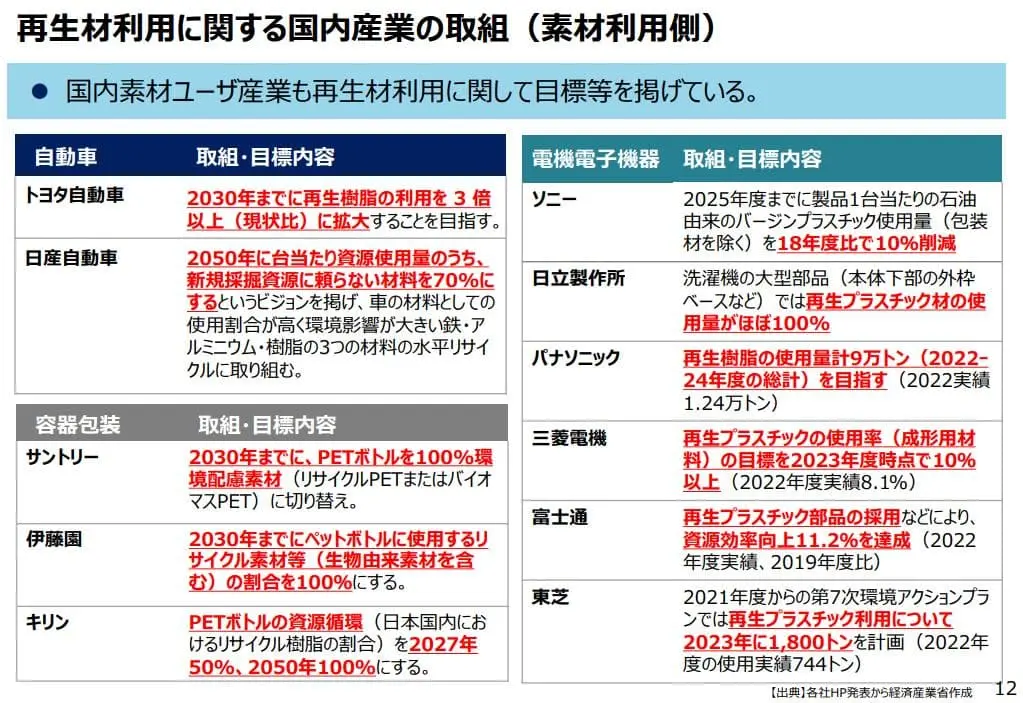

▼出典:経済産業省 資源循環経済政策を巡る動向と そのあり方について

規則化による各国・日本企業への影響と留意点

規則化によって、EU域内に輸出される自動車はすべて統一された厳格な要件を満たす必要があります。

これまで一部加盟国の基準緩和措置を活用できていた企業も、今後はEU全域で同一基準に適合させなければなりません。

日本企業にとって特に重要なのは次のポイントです。

- 製品設計段階での対応:易解体性や有害物質除去を前提とした設計が必須に。

- 再生材調達戦略の構築:安定供給が未整備な中で、自社やパートナーのリサイクルルート確保が競争力を左右。

- データトレーサビリティの確保:デジタル車両パスポート対応のため、部品や素材の情報をサプライチェーン全体で一元管理する体制が求められる。

結果として、規則化は単なる規制強化ではなく、製造から廃棄・再資源化までを含む全ライフサイクルでの競争力強化を迫る動きであり、今からの準備がEU市場での継続的な事業展開の鍵となります。

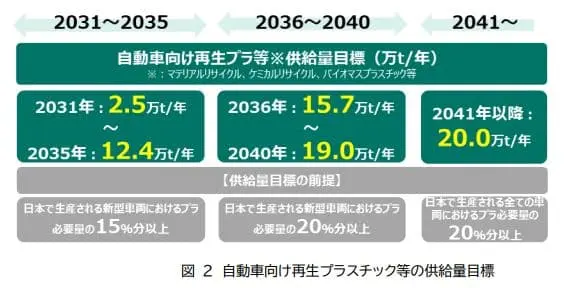

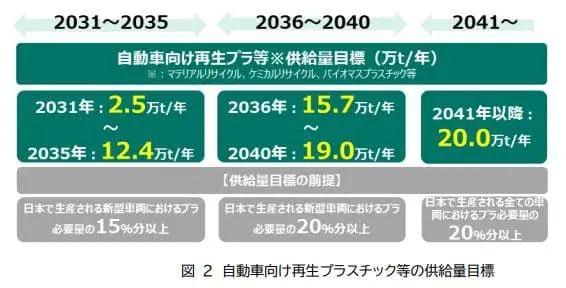

▼出典:環境省 自動車向け再生プラスチック市場構築 アクションプラン

新ELV規則の注目ポイントと最新動向

再生材利用義務化と2030年に向けた数値目標

新ELV規則案で最も注目されるのが、再生材利用の義務化です。

従来のリサイクル率や回収率といった「廃棄後」の目標に加え、新車製造時の素材構成にも直接的な要件が課されます。

特にプラスチックについては、再生材の利用が義務付けられますが、その具体的な目標値は各機関で意見が分かれており、現在交渉の最重要論点となっています 。

- 欧州委員会(当初案):新車に使用するプラスチックの25%を再生材とすることを義務化 。

- 欧州議会(委員会案):産業界の供給懸念を考慮し、20%に緩和する案を提示 。

- EU理事会(交渉方針):6年後に15%、8年後に20%、10年後に25%と段階的に引き上げるアプローチを提案しています 。

これらの案では、使用される再生材のうち一定割合は、ELV(使用済み自動車)から回収されたものでなければならないという「クローズドループ」要件も含まれており、最終的な規則ではこれらのバランスを取る形で決定される見通しです 。

この義務は2030年以降の環境目標とも連動しており、EU内のプラスチック資源循環を大規模に推進する市場メカニズムとして機能します。

自動車メーカーは安定した再生材調達のため、リサイクル事業者との長期契約や自社内循環システムの構築を急ぐ必要があります。

▼出典:環境省 自動車向け再生プラスチック市場構築 アクションプラン

新たな規制対象 ― プラスチック・炭素繊維・重要原材料(CRMs)

従来のELV指令では鉄などの金属回収が中心でしたが、新規則案では、これまで十分にリサイクルされてこなかった素材にも焦点が当てられています。

- プラスチック:前述の通り、再生材の利用が義務化されます 。

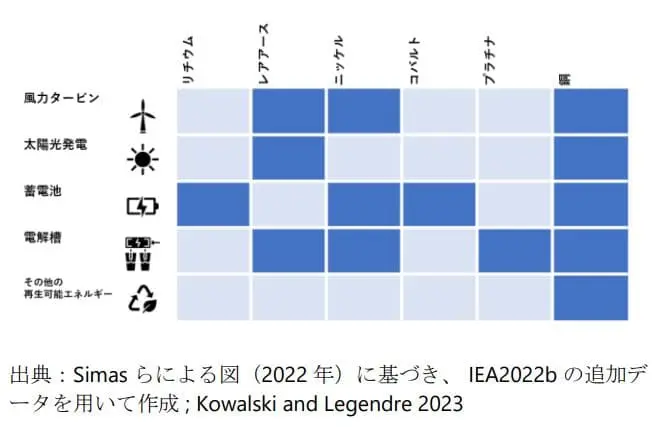

- 重要原材料(CRMs):EVのバッテリーやモーターに不可欠なリチウム、コバルト、希土類磁石などが含まれます。

これらについては、将来的に再生材利用目標を設定する可能性が示唆されており、回収義務が強化されます 。

- 炭素繊維強化プラスチック(CFRP):軽量化に貢献する一方でリサイクルが難しい素材です。

現行案では、プラスチックのような具体的な再生材利用目標は課されていませんが、他の素材と同様に、設計段階で「容易に取り外せる」構造にすることが義務付けられ、解体・回収の効率化が求められます 。

このように、新規則案は素材の特性に応じた異なるアプローチで、資源循環の高度化を目指しています。

▼出典:エネルギー転換にとって 重要な原材料のための 循環経済型ソリューション

リサイクル・リカバリー義務強化と資源循環の加速

既存のリサイクル率85%、回収率95%という数値目標は維持されつつ、その達成方法の質的向上が図られます。

特にプラスチックや複合材料など、これまで回収が難しかった素材のリサイクル率向上が求められます。

また、サーマルリサイクル(熱回収)に依存しすぎないよう、マテリアルリサイクルの割合を高める方向へ誘導されます。

この動きにより、ケミカルリサイクル技術やAI選別装置などの高度なリサイクルソリューションの需要が急拡大すると見込まれます。

メーカーは単に数値達成を狙うのではなく、再生材の品質・供給安定性まで考慮した長期的な資源戦略が不可欠です。

▼出典:資源エネルギー庁 カーボンニュートラルで環境にやさしいプラスチックを目指して(後編)

Annex II(適用除外リスト)の更新と有害物質管理の厳格化

ELV指令から続く有害物質規制(鉛・水銀・六価クロム・カドミウム)についても、附属書II(Annex II)の適用除外リストが見直されます。

従来は技術的代替が難しい用途に限り時限的な使用が認められていましたが、新規則ではこれらの除外期限を段階的に短縮し、代替技術の導入を促します。

例えば、電子部品の鉛入りはんだやバッテリーの特定用途など、これまで猶予されてきた項目も、数年以内の使用禁止が視野に入っています。

メーカーは材料置換や新規調達ルートの確保を早期に進める必要があり、サプライチェーン全体での情報共有とコンプライアンス体制強化が求められます。

日本企業が取るべき対応策と体制整備

ELV規則の適用範囲と製造者・サプライヤーの責任

新ELV規則は、乗用車や小型商用車だけでなく、将来的にはトラックやバス、オートバイなどへも適用範囲を拡大する予定です。

適用対象は車両本体だけでなく、部品や素材レベルまで及ぶため、完成車メーカー(OEM)だけでなく、部品メーカーや素材供給企業も直接的な影響を受けます。

製造者は、廃車時の解体・再資源化が可能な設計を行う義務を負い、サプライヤーも自社製品が規則に適合していることを証明する責任があります。

これにより、日本企業は製造段階から廃棄段階までを見通したライフサイクル全体の管理を求められることになります。

▼出典:自動車向け再生プラスチック市場構築のための 産官学コンソーシアム(第1回)の開催について

有害物質の適用除外条件とコンプライアンス管理手法

ELV規則では鉛・水銀・六価クロム・カドミウムなどの有害物質が厳格に規制され、例外的に使用が許可されるケースはAnnex II(適用除外リスト)に明記されます。

ただし、このリストは技術進歩に合わせて定期的に見直され、期限が設けられる場合が多く、将来的な使用継続は保証されません。

日本企業は、材料のトレーサビリティ確保と代替素材の早期検討を同時に進める必要があります。

また、適用除外に該当する場合でも、根拠資料や試験データを整備し、規制当局や取引先に迅速に提示できるコンプライアンス体制が不可欠です。

サーキュラーエコノミー時代の設計戦略と資源管理最適化

新規則は、設計段階からの循環性確保(Design for Recycling/Reuse)を義務化しています。これに対応するため、日本企業は以下のような設計戦略が求められます。

- 易解体設計:バッテリーや大型樹脂部品、重要原材料(CRMs)を短時間で安全に取り外せる構造

- 素材の集約化:同一車両でのプラスチック種類を減らし、リサイクル工程の効率を向上

- 接合方法の見直し:接着剤からボルト・クリップ方式への転換で分解容易性を向上

また、再生材の安定調達には、自社回収ルートやサプライヤーとの共同投資によるクローズドループ資源管理が有効です。

欧州展開を見据えたパートナーシップとサプライチェーン構築

再生材利用義務化や有害物質規制への対応は、単独企業だけでは困難なケースが多く、動脈産業(メーカー)と静脈産業(リサイクル事業者)の連携が鍵となります。

日本企業は、

- 欧州域内でのリサイクル事業者との長期契約

- 再生材供給を安定化させるための合弁・M&A

- サプライチェーン全体のデジタル化による素材情報の一元管理

といった取り組みを進めることで、規則適合と競争力確保を両立できます。

さらに、欧州企業や研究機関との協業は、現地規制の即時把握や技術トレンドの先取りにもつながります。

▼出典:経済産業省 資源循環経済政策を巡る動向と そのあり方について

運用実務と支援リソース

最新版ELV規則・Annex管理の実務ポイント

新ELV規則では、従来から存在するAnnex II(適用除外リスト)が引き続き重要な管理項目です。

有害物質の使用は基本的に禁止されますが、代替が困難な特定用途については期限付きで例外が認められています。

実務では、以下のポイントを押さえておく必要があります。

- 最新版Annexの定期確認:EUはAnnex IIを技術進歩に合わせて更新します。

更新情報を見逃すと、知らぬ間に適用除外期限が切れ、出荷できないリスクが発生します。

- 製品レベルの適合証明:材料・部品ごとに含有物質データを収集し、適用除外に該当する場合は根拠資料(試験報告書、規格適合証明など)を保管。

- 設計段階での反映:除外期限を踏まえて、早期に代替素材や構造変更を計画し、モデルチェンジや部品改良に組み込む。

適用除外の運用は単なる「免除」ではなく、期限までに代替を実現するための移行期間と位置付けるべきです。

業界団体・公的機関による支援と最新情報の入手方法

ELV規則対応には、自社だけでの情報収集や解釈では限界があります。

欧州規制の解釈や最新動向は、業界団体や公的機関の発信を活用することで効率的かつ正確に把握できます。

- 業界団体:日本自動車工業会(JAMA)、自動車部品工業会(JAPIA)などは、ELV関連の技術ガイドラインや事例集を提供しています。

- 公的機関:経済産業省、環境省、ジェトロ(JETRO)は、規則改正の概要や国際動向のレポートを定期配信しています。

- 欧州情報源:欧州委員会(EC)の環境総局サイトやEUR-Lex(法令データベース)で、公式文書や修正版Annexの確認が可能です。

これらの情報は、単なる法令確認だけでなく、解釈の背景や業界標準の動きまで理解するうえで有効です。

▼出典:一般社団法人 日本自動車工業会 再生材活用促進に向けた自工会の取組みについて -2050年 長期ビジョンと中長期ロードマップ(含む 自主目標値)-

まとめ:今後の展望と日本企業への戦略メッセージ

ELV規則が描く未来像とグローバル規制トレンド

新ELV規則は、自動車リサイクルに関するEU域内の統一ルールとしてだけでなく、世界の資源循環型社会への移行を加速させる牽引役になると見られています。

再生材利用義務化やサーキュラーデザイン義務などは、今後、アジアや北米など他地域の規制にも影響を及ぼす可能性が高く、国際的な「最低限の環境性能基準」として定着する可能性があります。

また、EV化や高機能素材の普及に伴い、リチウム・コバルト・希土類などの重要原材料(CRMs)の回収・再利用も規制の中心テーマとなります。

これらは自動車産業だけでなく、再生可能エネルギー、電子機器、航空宇宙など広範な産業分野に波及するため、ELV規則の動向は自動車業界に留まらないグローバル課題として注視すべきです。

日本発のサステナブルビジネス創出と国際競争力強化

日本企業にとってELV規則への適合は単なる法令遵守ではなく、環境性能を武器とした競争優位の確立につながります。

再生材の高品質化や高度な分解・リサイクル技術は、日本のものづくりの強みを発揮できる分野であり、これらを武器に欧州市場だけでなくグローバル市場での信頼性向上が期待できます。

さらに、規制対応のために構築したトレーサビリティシステムやサーキュラーエコノミー設計ノウハウは、他産業や新規事業への展開も可能です。

例えば、家電リサイクルや産業機械の再資源化ビジネスへの応用など、新たな収益源の創出につながる道が開けます。

日本企業がこの変化を先取りし、サプライチェーン全体で資源循環モデルを実装できれば、「環境規制対応企業」から「サステナブル・イノベーションのリーダー」へとポジションを引き上げることが可能です。

ELV規則対応は、国際競争力強化と持続可能な成長戦略の両立を実現する絶好の機会といえます。