バイオエタノールとは?メリット・デメリットと環境への影響を徹底解説

世界的に脱炭素社会への移行が加速する中、化石燃料に代わるエネルギー源として注目を集めているのがバイオエタノールです。

バイオエタノールは、トウモロコシやサトウキビといった植物を原料に発酵・精製してつくられる再生可能な液体燃料で、燃焼時に排出されるCO₂が植物の成長過程で吸収された分と相殺されるため、カーボンニュートラルなエネルギーとして位置づけられています。

既存のガソリンと混合して利用できる利便性の高さから、インフラを大きく変えずに導入できる実用性も評価され、世界各地で普及が進んでいます。

その一方で、バイオエタノールの普及には農地や水資源の利用拡大による環境負荷、食料との競合、製造過程でのエネルギー消費といった課題も存在します。

こうした問題に対応するため、廃棄物や非可食性バイオマスを利用する第2世代バイオエタノールや、発酵工程で活躍する微生物の改良研究など、持続可能性を高める技術革新が進められています。

本記事では、バイオエタノールの定義や特徴、製造方法、利用分野、環境影響、経済的側面を体系的に整理し、さらに他の再生可能エネルギーとの比較や地域ごとの原料利用の違いについても解説します。

バイオエタノールがなぜ注目されているのか、その可能性と課題を理解することで、持続可能なエネルギー社会の未来像がより具体的に見えてくるでしょう。

バイオエタノールの基本知識

バイオエタノールの定義と特徴

バイオエタノールとは、トウモロコシやサトウキビなどの植物を原料に作られる、再生可能な液体燃料です。

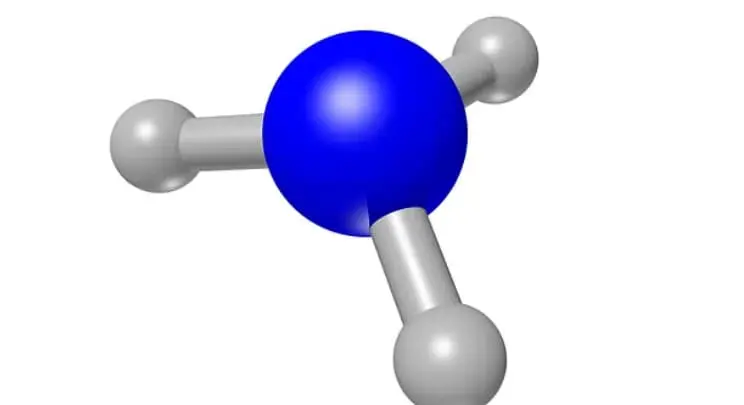

これらの植物に含まれる糖分を取り出し、酵母などの微生物を使って発酵させることでエタノール(アルコール)が生まれます。

その後、蒸留・精製を経て燃料として使える形に加工されます。

このように、バイオエタノールの原料は植物であり、毎年育てて再利用できる点が大きな特徴です。

「使って終わり」ではなく、循環型のエネルギーとして、持続可能なエネルギー供給の柱になることが期待されています。

また、バイオエタノールは「カーボンニュートラル」という重要な性質を持っています。

これは、バイオエタノールを燃やしてCO₂を出しても、そのCO₂は元々、植物が成長するときに大気から吸収したものなので、地球全体のCO₂量を増やさないという考え方です。

このため、温室効果ガスを減らす手段として非常に有望とされています。

さらに、バイオエタノールは既存のエネルギーインフラと相性が良い点でも注目されています。

たとえば、ガソリンに混ぜてそのままガソリン車で使えるため、新しい設備や大きな改造をしなくても脱炭素化を進められる実用的な選択肢です。

地域ごとに原料が異なるのも、バイオエタノールの特徴です。

アメリカではトウモロコシ、ブラジルではサトウキビが主に使われており、それぞれの気候や農業条件に合わせた生産体制が整っています。

このように、地域特性に応じて原料を選べる柔軟性が、エネルギーの安定供給やエネルギー安全保障の強化にもつながっています。

ただし、バイオエタノールには課題もあります。

原料を作るには広い農地や大量の水、肥料が必要で、環境負荷の増加や食料生産との競合が起きる可能性があります。

こうした問題を解決するため、最近では廃棄物や非食用のバイオマスを使う「第2世代バイオエタノール」の研究が進んでいます。

この技術によって、従来の課題を減らしつつ、より持続可能なエネルギー供給が期待されています。

▼出典:経済産業省 自動車用燃料(ガソリン)への バイオエタノールの導入拡大について

バイオエタノールの作り方

バイオエタノールの製造は、環境への配慮と効率性を両立させることが重視されるプロセスです。

原料の選定から精製まで、いくつかのステップを経て完成します。

1. 原料の選定

主にトウモロコシやサトウキビといった糖質を多く含む植物が利用されます。

最近では、環境負荷を抑えるために食品にならない廃棄物や非可食性バイオマスを活用する研究も進んでいます。

2. 前処理と糖分の抽出

原料の種類によって処理方法が異なります。

- トウモロコシ:デンプンを含むため、酵素を使って糖に分解する「糖化」が必要。

- サトウキビ:もともと糖分が多く含まれているため、圧搾するだけで糖液を取り出せる。

この段階で得られた糖液がエタノール生産の基盤となります。

3. 発酵

糖液は酵母などの微生物によって分解され、エタノールと二酸化炭素が生成されます。

発酵は大型タンクで行われ、温度や酸素量が厳密にコントロールされます。

こうした管理により、微生物が最大限の働きを発揮し、高効率でエタノールを生産できるのです。

4. 蒸留

発酵で得られた液体には不純物が多いため、蒸留によってエタノールを取り出します。

エタノールは水より低い温度で沸騰するため、加熱すると先に蒸発し、冷却して再び液体として回収されます。

この操作を繰り返すことで純度の高いエタノールが得られます。

5. 精製

最後に、燃料として使用できるレベルまで不純物を取り除き、必要に応じて添加物を加える工程が行われます。

この段階を経て、ガソリンと混合しても使える高品質なバイオエタノールが完成します。

▼出典:経済産業省 自動車用燃料(ガソリン)への バイオエタノールの導入拡大について

バイオエタノールの利用法

バイオエタノール燃料の用途

バイオエタノール燃料は、再生可能でありながらカーボンニュートラルな特性を持つことから、複数の分野で活用が広がっています。

主な用途は、自動車用燃料、発電、産業用燃料、さらには船舶や航空、家庭向け暖房にまで及びます。

自動車用燃料

最も広く利用されているのがガソリン車向け燃料です。バイオエタノールはガソリンと混合して使われることが多く、代表的な混合比率として以下があります。

E10(ガソリン90%+エタノール10%)

- メリット:既存のガソリン車でそのまま利用可能、インフラ整備が不要。

- デメリット:削減できるCO₂量は限定的。

E20〜E30

- メリット:CO₂削減効果がE10より大きく、オクタン価の上昇によってエンジン性能の改善効果も期待できる。

- デメリット:車種によっては燃費がやや低下。燃料供給網の整備も必要。

E85(ガソリン15%+エタノール85%)

- メリット:温室効果ガス削減効果が大きい。フレックスフューエル車では高性能を発揮可能。

- デメリット:燃費が下がりやすく、専用インフラ・車両の普及が前提。

このように、混合比率によって「使いやすさ」と「環境効果」のバランスが変わるのが特徴です。

さらに、バイオエタノール専用エンジンを搭載した車両も開発されており、より効率的な利用が期待されています。

▼参考:経済産業省 自動車用燃料(ガソリン)への バイオエタノールの導入拡大について

発電用途

バイオエタノールは、ガスタービンやエンジン発電機の燃料としても利用されています。

特に、小規模の分散型発電システムで注目されており、電力供給が不安定な地域や遠隔地での安定した電源確保に役立ちます。

また、燃焼時の排出ガスは石油系燃料よりクリーンで、発電分野での環境負荷低減にもつながります。

産業用途

製造業や食品加工業など、エネルギーを大量に使う産業では、工場のボイラー燃料として活用が進んでいます。

燃焼時のCO₂排出量が相対的に少ないため、企業のカーボンニュートラル目標を支える重要な手段となっています。

船舶・航空分野

船舶や航空機における代替燃料としての研究も活発です。

特に航空業界では、バイオエタノールを基盤にしたバイオジェット燃料が試験的に導入されており、将来的には国際航空の温室効果ガス削減に直結する可能性を秘めています。

家庭・生活分野

近年注目されているのが、バイオエタノール暖炉です。

植物由来の燃料を使うため煙や灰を出さず、排気設備が不要で、住宅やオフィスでも導入が容易です。

美しい炎を楽しみながら環境に配慮できる点が、多くの支持を集めています。

バイオエタノール燃料は、自動車・発電・産業・航空・家庭といった幅広い分野で役立つ多用途エネルギーです。

とりわけ、自動車や発電といった主要分野での普及は、化石燃料依存からの脱却を加速させる大きな一歩になります。

今後は、技術革新と政策支援によってさらなる普及と実用化が進むと期待されます。

▼出典:経済産業省 自動車用燃料(ガソリン)への バイオエタノールの導入拡大について

バイオエタノールの環境影響

バイオエタノールは、再生可能エネルギーの代表格として大きな注目を集めています。

燃焼しても煙や煤、硫黄酸化物(SOx)をほとんど発生させないため、都市部の大気改善や酸性雨の抑制に役立つと期待されています。

さらに、原料が植物であることから資源枯渇の心配が少なく、持続可能な燃料としての可能性が広がっています。

ポジティブな効果

- 大気環境の改善:SOxや煤の排出が少ないため、都市の空気質向上に寄与。

- 資源の持続可能性:植物由来で毎年生産可能、化石燃料のように枯渇リスクがない。

- カーボンニュートラル:燃焼時に出るCO₂は、植物が成長過程で吸収したCO₂と相殺される。

環境課題

一方で、バイオエタノールの生産には環境負荷や社会的リスクも伴います。

- 土地利用の問題

トウモロコシやサトウキビの需要が増えると農地が拡大し、森林伐採や生態系の破壊につながるおそれがあります。

特に熱帯雨林の伐採は、生物多様性の喪失を引き起こす深刻なリスクです。 - 水資源と土壌への負荷

バイオエタノール原料の栽培には大量の水が必要で、水不足地域での利用悪化が懸念されます。

また、肥料や農薬の使用増加により地下水汚染や土壌劣化が進む可能性も指摘されています。 - 製造工程のエネルギー消費

糖化・発酵・蒸留などの工程はエネルギーを大量に消費します。

もしこのエネルギーが化石燃料に依存していると、ライフサイクル全体でのCO₂削減効果が限定的になってしまいます。 - 食料との競合

トウモロコシやサトウキビは燃料だけでなく食料としても重要な作物です。

燃料需要の拡大は価格高騰を招き、特に発展途上国では食料供給の不安定化を引き起こす可能性があります。

解決への取り組み

こうした課題に対応するため、研究と実証が進められています。

- 第2世代バイオエタノール:廃棄物や非可食バイオマスを活用し、食料と競合しない燃料生産を目指す。

- 再生可能エネルギー利用:発酵や蒸留工程に太陽光やバイオマス発電を取り入れ、真のカーボンニュートラル化を推進。

- 政策支援と国際協力:土地利用のルールづくりや技術支援により、環境と経済の両立を図る。

バイオエタノールは、化石燃料に代わるクリーンで持続可能な燃料として大きな可能性を秘めています。

しかし、土地・水・食料といった資源への影響や製造時のエネルギー消費など、多面的な課題を抱えているのも事実です。

今後は技術革新と政策的な後押しによってこれらの課題を克服することで、バイオエタノールはより環境負荷の少ないエネルギー資源へと進化し、持続可能な未来に貢献する存在となるでしょう。

▼出典:経済産業省 自動車用燃料(ガソリン)への バイオエタノールの導入拡大について

バイオエタノールの経済的側面

バイオエタノールは、環境だけでなく経済の分野でも大きな役割を果たす可能性を秘めています。

農業やエネルギー政策、国際競争力といった複数の観点からその効果と課題を見ていきましょう」

農業と地域経済の活性化

バイオエタノールはトウモロコシやサトウキビなど農作物を原料とするため、原料生産地域に新たな需要を生み出します。

農作物の栽培が増えれば、収穫・加工・輸送といった関連産業も発展し、地域全体の雇用増加につながります。

特に農業依存度が高い地域や発展途上国では、バイオエタノールの生産が地域経済成長のエンジンとなる可能性があります。

エネルギー安全保障の強化

化石燃料を輸入に頼る国にとって、国内で生産可能なバイオエタノールは安定したエネルギー供給手段となります。

化石燃料価格が国際的に変動しても、国内調達ができれば経済リスクを軽減できます。

資源が乏しい日本にとって、バイオエタノールはエネルギー自給率を高める重要な選択肢と言えるでしょう。

経済的課題とコストの壁

一方で、バイオエタノールにはコスト面での課題があります。

製造過程には糖化・発酵・蒸留といったエネルギー集約的な工程が含まれ、これを化石燃料に依存して行えば、コストがさらに上昇し、競争力が下がります。

また、原料生産には広大な農地や水、肥料が必要で、その供給コストも無視できません。

こうした課題を克服するには、

- 技術革新による効率化

- 政府の補助金や税制優遇

といった支援が不可欠です。

さらに、バイオエタノールを普及させるには、インフラ整備も大きな壁です。

ガソリンスタンドの設備改良や燃料供給網の構築が必要であり、短期的には負担が大きくても、長期的には新しい市場の創出や雇用拡大につながる可能性があります。

国際競争と日本の立ち位置

世界市場では、ブラジルやアメリカがバイオエタノール生産で大きなシェアを持ちます。

両国は広大な農地と効率的な生産体制を背景に、低コストで競争力のある供給を実現しています。

一方、日本のように輸入依存度が高い国は、国内生産を推進しなければ国際市場で不利な立場に置かれる可能性があります。

政策的な支援によって、国内生産体制を整え、エネルギー自給と産業基盤の強化を同時に実現することが求められています。

▼出典:経済産業省 自動車用燃料(ガソリン)への バイオエタノールの導入拡大について

バイオエタノールQ&A

バイオエタノールと他の再生可能エネルギーとの比較

バイオエタノールは、太陽光や風力、水素といった他の再生可能エネルギーと比べてユニークな強みを持っています。

- 太陽光・風力:発電効率は高いが、天候や立地に左右されやすい。

- 水素:燃焼時にCO₂を一切出さないが、製造・輸送インフラ整備のコストが大きい。

- バイオエタノール:液体燃料であり、既存のガソリンインフラを活用できるため、移行期の現実的なエネルギー源として有利。

つまり、バイオエタノールは即効性と実用性の高さで優位に立ち、他の再エネが抱える「安定供給」や「インフラ整備」の課題を補う役割を果たします。

原料選択における地域ごとの具体例

バイオエタノールの強みの一つが、地域特性に応じて原料を選べる柔軟性です。

- アメリカ:トウモロコシを主原料とし、大規模農業を背景に安定供給体制を構築。

- ブラジル:サトウキビを利用し、糖分が豊富で加工効率が高いため低コストで生産可能。

- ヨーロッパ:小麦やビートを利用するケースが多く、農業政策と連動して生産体制を確立。

- 日本:農地の制約が大きいため、食品廃棄物や木質バイオマスを活用する「第2世代バイオエタノール」の研究開発が中心。

このように、地域の気候・農業資源・政策に応じて多様なアプローチが取られており、エネルギー供給の多様化と地域経済の活性化に貢献しています。

まとめ

バイオエタノールは、植物由来の再生可能エネルギーとして、カーボンニュートラルな特性を活かし、自動車燃料や発電、産業用途まで幅広く活用されています。

ガソリンと混合して既存の車両やインフラで利用できる点は、他の再生可能エネルギーにない実用性の高さです。

一方で、農地拡大や水資源の利用、食料との競合など環境・社会的課題も指摘されており、製造工程の効率化と持続可能な原料選択が不可欠です。

近年は廃棄物や非可食バイオマスを利用する第2世代技術や、発酵微生物の改良研究が進展しており、将来的な普及に大きな期待が寄せられています。

バイオエタノールは「つなぎの燃料」にとどまらず、持続可能な社会を支える現実的な解決策として重要な役割を果たすでしょう。