セデックス(Sedex)の活用法│エコバディスとの違い

の活用法│エコバディスとの違い.jpg)

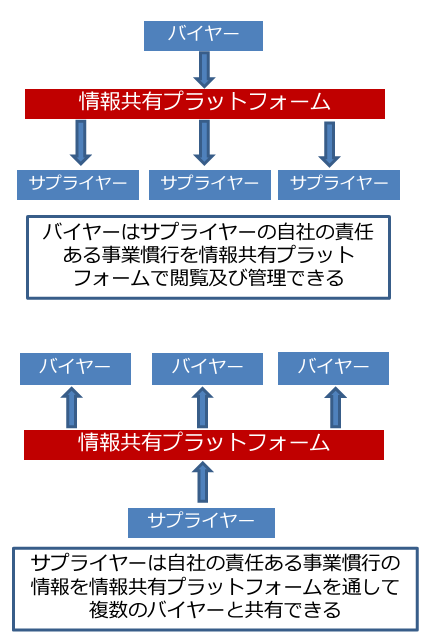

グローバルなサプライチェーンでの倫理や透明性が問われる時代に注目を集めているのが、Sedex(セデックス)です。

2001年にイギリスで誕生し、2004年から本格的に展開されたこの非営利団体は、労働環境や人権、環境配慮といった課題に対応するため、企業同士が情報を共有できる世界最大級の「サプライヤーエシカル情報共有プラットフォーム」を提供しています。

現在では世界150カ国以上、5万社を超える企業が利用しており、日本でも1,000社以上が参加するほど存在感を高めています。

セデックスの特徴は、監査結果や自己評価アンケート(SAQ)を複数の取引先と共有でき、監査の重複を減らせる効率性にあります。

また、SMETA(セデックス独自の監査スキーム)を通じて国際基準に沿った透明性の高い監査が可能になり、企業は労働条件・安全衛生・環境・倫理といった領域のリスクを体系的に管理できます。

さらに、バイヤーはサプライヤーの取組状況を評価しながら改善を促進し、サプライヤー側も一度の情報提供で複数の顧客対応が可能になるため、双方にメリットがあります。

類似サービスのエコバディスがスコア化による評価を重視するのに対し、セデックスは情報共有と透明性の確保に特化しており、補完的に活用することでサプライチェーン全体の持続可能性をより強固にすることができます。

の活用法-サプライチェーンの持続可能性を評価する方法.jpg)

Sedex(以下セデックス)とは

Sedex:Supplier Ethical Data Exchange

2001年にイギリスの小売業者や監査会社を中心としたNPO会員組織が後のセデックスの基盤として設立されました。

グローバルサプライチェーンにおけるエシカルかつ責任あるビジネス慣行の実現を目的に活動する非営利団体です。

当時、グローバルなサプライチェーンの複雑化に伴い、労働環境や倫理的課題が注目を集めており、特に小売業界では、サプライヤーの労働条件や環境対応についての責任を問われる機会が増えていました。

このような背景の中で、企業間の倫理的な情報共有を促進し、持続可能で透明性の高いサプライチェーンを構築するための仕組みとして2004年にセデックスが誕生しました

設立当初、セデックスはイギリス国内の小売業者やそのサプライチェーンの課題解決を目的としており、特に労働環境の改善、児童労働の防止、健康・安全の確保といったテーマに焦点を当てていました。

このプラットフォームは、労働者の権利保護に関連する国際労働機関(ILO)の基準をはじめ、国際的な指針を取り入れながら、企業間の透明性を高める手段として設計されました。

さらに、監査会社が設立メンバーに加わっていたこともあり、プラットフォームには信頼性の高い監査プロセスが早期から組み込まれていました。

セデックスの基本構想は、会員制のNPOとして多様な企業が共同で運営する点にあります。

これにより、企業間の公平な関係性を保ちながら、サプライヤーとバイヤーの双方が恩恵を受けられる仕組みを構築しました。

特に、セデックスを利用することで、サプライヤーが1回の監査結果を複数の取引先と共有できる仕組みを実現し、監査の重複を削減することが可能になりました。

この効率性は、小売業界を超えて多くの業界に受け入れられる要因となり、セデックスは急速に国際的な普及を果たしました。

実績

現在、世界150カ国、35以上の業界で50,000以上の企業や組織がセデックスの会員となっています。

国際的に非常に認識が高く、多くのグローバル先進企業がセデックスに入会しています。

日本でも1,000社以上が会員となり、近年急速に認知度が高まってきています。

なぜセデックスを使うのか

世界最大の「サプライヤーエシカル情報共有プラットフォーム」(以下電子プラットフォーム)を提供しており、ここにはセデックスが独自に作成したSAQ(グローバル基準のCSR自己評価アンケート)の結果や、SMETA(スメタ)監査の結果が保管されています。

そのため、企業はサプライチェーンの管理をセデックスに集約できるというメリットがあります。

- 【バイヤー / 顧客】のメリット

グループ会社で入会することで、1つのアカウントに連結対象の子会社を登録することができます。

また、各地域の子会社のサプライヤーを電子プラットフォーム上で紐づけることにより、1つのアカウントでグループ会社の自社工場やグローバルなサプライヤー工場を管理することができます。

- 【サプライヤー】のメリット

電子プラットフォーム上で、アンケートの回答内容や監査結果を複数の顧客と共有することができます。

こうすることで、各社各様なサプライヤー調査表への回答や監査の実施を軽減することができ、改善に向けた取り組みを促進していくことができます。

セデックスは会員に対して遵守を求める方針・基準を策定していません。

また、監査機関ではありません。認証サービスを実施していますが、認証書は発行していません。

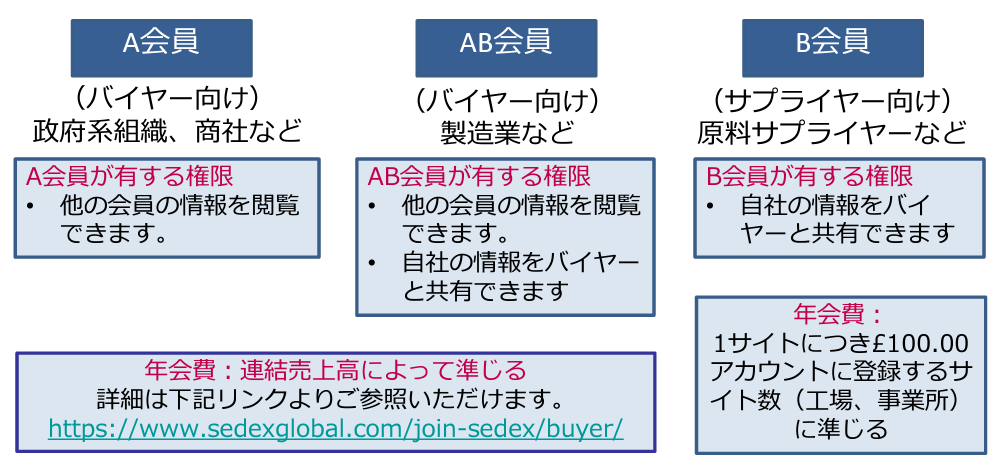

3つの会員タイプ

セデックスでは、A会員、AB会員、B会員、3種類の会員タイプを用意しています。

企業はセデックスが提供するサービスの使用方法に応じて、会員タイプを選択できます。

会員企業のリスク評価ができる

A/AB会員はプラットフォーム上の情報を活用してリスク評価を行うことができます。

・固有リスク(Inherent Risk)と、セデックスのアンケートや監査結果に基づき、高い潜在的リスクを有するサプライヤーを効率的に特定することができます。

そのリスク評価結果に基づき、バイヤーはサプライヤーに対して追加情報(証拠書類等)の提供を依頼したり、職場環境の確認(監査等)など次のアクションにつなげることができます。

・セデックス方針により、B会員はリスク評価の結果を把握することはできません。

・セデックスにおける取組み評価、確認とは、バイヤーがサプライヤーの現状の取組みを一方的に評価するのではなく、共に課題を把握し学び、改善していく中で双方が成長することに焦点を当てています。

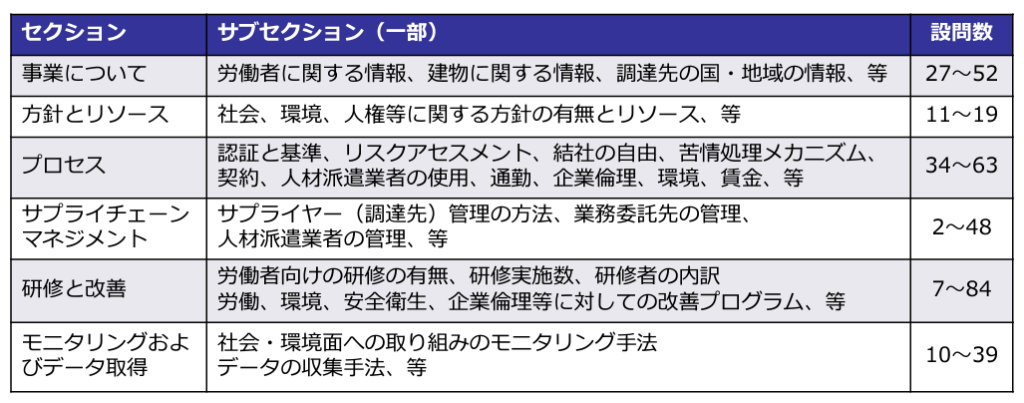

SAQ(Self Assessment Questionnaire)とは

アンケート形式の質問表のこと。

セデックスは独自のアンケートを用意しており、業種別に全部で5つ(製造業、サービス業、製造業&サービス業、人材派遣業、商社)あります。業種によって設問数も異なります。

アンケートはオンライン上で回答でき、日本語を含む多言語で提供されています。

・方針やマネジメント手法の有無、削減目標や割合、欠勤率、離職率などデータの開示が求められます。

・営業情報や非開示の財務情報の開示は求められていません。

アンケート例)

・ビジネスにおける労働、安全衛生、環境リスクをどのような方法で特定、評価していますか?

・ビジネスにおける企業倫理、贈収賄、腐敗をどのように管理していますか?

・労働者の勤務時間はどのように管理していますか?

・労働者は労働基準違反、安全衛生違反、またはその他の懸念点をどのような方法で報告できますか?

・人材派遣業者の慣行を確認していますか?

・排水はどのように管理していますか?

・廃棄物の取り扱いと処分をどのように管理していますか?

・エネルギー使用量をどのように管理していますか?

・製品製造やサービスを他のサプライヤーに業務委託しますか?

・研修や改善プログラムについて記録を取っていますか?

SMETA(スメタ)監査とは

SMETA(Sedex Members Ethical Trade Audit)

セデックス独自の監査スキームです。サプライヤーに対する重複する監査を軽減する目的で開発されました。

国際的に認識があり広く受け入れられている監査手法のひとつで、異なる業界に適用することができます。

現在グローバルで230,000以上のSMETA監査が実施され、電子プラットフォーム上には79,000以上のSMETA監査データが登録されています。

SMETAは4つの資料で構成されています。

SMETA Best Practice Guidance(SBPG):SMETA監査の計画・実施ステップ

SMETA Measurement Criteria(SMC):SMETA監査項目に関する説明書

SMETA Report:監査報告書フォーマット

SMETA Correct Action Plan Report:是正報告書フォーマット

SMETA監査はSBPGとSMCに沿って行われます。

監査結果および是正措置計画書は各々SMETA ReportとSMETA Correct Action Plan Reportで発行されます。

監査スコープは2つから選択できます。

・ベーシックスコープ(2領域):労働基準、安全衛生、その他

・フルスコープ(4領域):労働基準、安全衛生、環境、ビジネス倫理

監査の採用基準は、SMETAの要求基準(ETI Base Code:国際労働機関の労働慣行のモデル規範)、もしくは現地法、いずれか厳しい基準を採用して監査項目を評価します。

・SMETA監査では認証書は発行されません。

・SMETA監査を依頼する場合は、セデックスのAffiliate Audit Companiesに入っている監査会社に直接お問い合わせください。

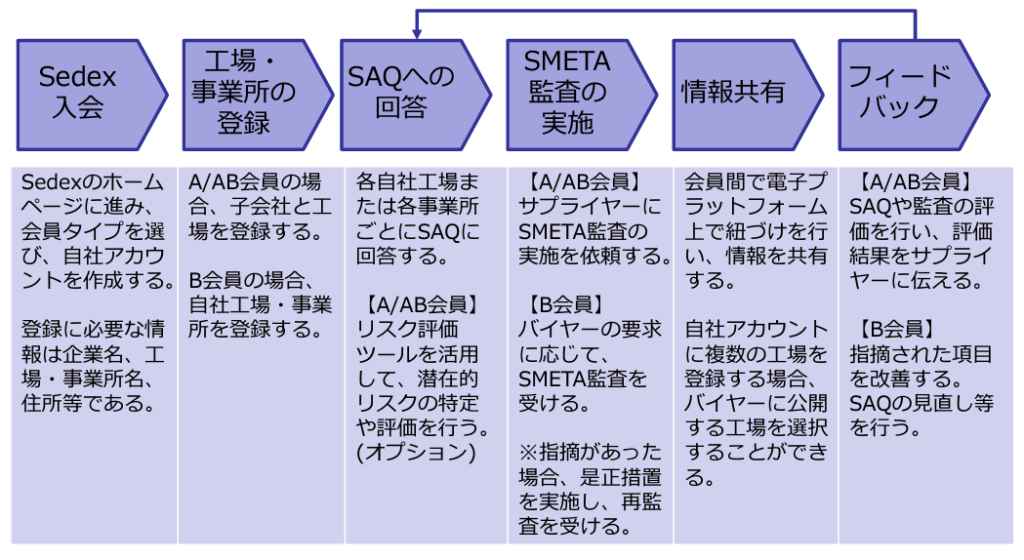

セデックスの進め方

セデックスの一連の進め方は、単なるデータの収集や管理にとどまらず、具体的な改善活動を促進し、サプライチェーン全体を倫理的かつ効率的に運営することを目指しています。

以下に、上記資料に基づき、セデックスを活用した進め方を詳細に説明します。

1. セデックスへの入会

セデックスの利用は、企業が公式ウェブサイトを通じて会員登録を行うところから始まります。

会員登録では、自社の事業規模や利用目的に応じて、A会員、AB会員、B会員といった適切な会員タイプを選択します。

この際、企業名、所在地、事業所情報など、基本的な情報を登録する必要があります。

会員タイプの選択は、セデックスのプラットフォームをどのように活用するかを決定する重要な要素です。

A会員やAB会員はサプライチェーン全体の管理を行うために広範な機能を利用できる一方、B会員は自社の事業所や工場に焦点を当てた活動を行います。

適切なタイプを選ぶことで、企業は効率的かつ戦略的にセデックスを活用できます。

2. 工場・事業所の登録

入会後、企業はセデックスのプラットフォーム上で自社の工場や事業所、または関連するサプライヤーを登録します。

A会員やAB会員の場合、子会社や関連する工場も登録対象となり、より広範囲にわたるサプライチェーンの管理が可能です。

一方で、B会員は自社の工場や事業所のみを登録する形となります。

このプロセスでは、登録された事業所の情報がセデックスのリスク評価ツールや監査プロセスに使用されるため、正確なデータ入力が求められます。

また、登録の段階でサプライヤーの関与を促し、サプライチェーン全体での透明性を高める準備が進められます。

3. 自己評価質問票(SAQ)の回答

次のステップは、SAQ(Self-Assessment Questionnaire: 自己評価質問票)の回答です。

この質問票は、登録された各工場や事業所ごとに実施され、労働環境、健康・安全、環境管理、ビジネス倫理といった重要な領域における状況を評価するために設計されています。

A会員やAB会員の場合は、SAQの回答結果を活用して、セデックスのリスク評価ツールで潜在的なリスクを特定し、そのリスクレベルを評価することができます。

これにより、企業はサプライチェーン内の課題を的確に把握し、優先的に取り組むべき領域を明確化します。

このプロセスは、リスクを見逃すことなく、効率的な改善計画を立案するための基盤となります。

4. SMETA監査の実施

リスク評価の結果、高リスクの事業所が特定された場合、あるいは取引先からの要請があった場合には、SMETA(Sedex Members Ethical Trade Audit)と呼ばれる監査を実施します。

SMETAは、労働条件、健康・安全、環境管理、ビジネス倫理の4つの主要分野を対象とした標準化された監査手法であり、セデックスの中核的なツールの一つです。

A会員やAB会員の場合は、企業がサプライヤーに対してSMETA監査を依頼します。

一方、B会員の場合は、バイヤーの要請に応じて自社の事業所が監査を受けます。

監査の結果、問題点が指摘された場合には、是正措置を講じ、必要に応じて再監査を実施します。

このプロセスにより、サプライチェーン内のリスクを最小化し、持続可能な運営を支える基盤を整えます。

5. 情報共有

監査結果やSAQの回答結果は、セデックスのプラットフォームを通じて会員間で共有されます。

この情報共有の仕組みは、特にサプライヤーが1回の監査や評価で複数の取引先と情報を共有できる点で効率的です。

これにより、監査の重複を防ぎ、時間やコストを削減することが可能となります。

また、企業はプラットフォーム上で複数の工場を登録し、特定のバイヤーに公開する工場を選択することもできます。

この柔軟性は、企業間の透明性を高めるだけでなく、取引先間の信頼関係を強化し、サプライチェーン全体の持続可能性を向上させます。

6. フィードバックと改善

最後に、A会員やAB会員は、SAQや監査の結果をもとにサプライヤーにフィードバックを行います。

これにより、サプライヤーは課題を具体的に把握し、改善に向けた行動を起こすことができます。

一方、B会員は、監査で指摘された事項を是正し、必要に応じてSAQの回答内容を見直します。

このフィードバックと改善のプロセスは、単なる是正措置にとどまらず、サプライチェーン全体の持続可能性を強化するための循環的な取り組みです。

これを通じて、企業は倫理的かつ持続可能なビジネス運営を実現し、長期的な信頼と競争力を構築します。

このプロセスを通じて、企業は国際基準への準拠を実現するとともに、取引先や消費者からの信頼を獲得します。

また、効率的な情報共有と継続的な改善を進めることで、サプライチェーン全体の持続可能性を高め、企業の社会的責任を果たす道を切り開きます。

エコバディス(EcoVadis)と何が違うの?

どちらもグローバルなサプライチェーンの管理をするべく、プラットフォームを運営しています。それぞれの特徴を下記に示します。

出典:特定非営利活動法人経済人コー円卓会議日本委員会(Sedex日本代理店

https://crt-japan.jp/files%202015/Sedex/Sedex%20information%20brochure%20JP.pdf

エコバディスHPhttps://ecovadis.com/ja/

エコバディス(EcoVadis)とセデックス(Sedex)は、サプライチェーンの持続可能性や倫理的リスクに対応するためのツールですが、目的やアプローチに明確な違いがあります。

エコバディスは主にサプライヤーの持続可能性パフォーマンスをスコア化し、バイヤーが取引先を比較・選定するためのデータを提供します。

一方、セデックスはサプライチェーン全体の透明性を向上させ、倫理的リスクを管理するための情報共有プラットフォームです。

エコバディスは、環境、労働と人権、倫理、持続可能な調達の4つのテーマに基づき、サプライヤーから提供されたデータを専門のアナリストが評価し、100点満点のスコアを算出します。

このスコアは、バイヤーが複数のサプライヤーを比較し、持続可能性の観点で優れた取引先を選定するために活用されます。

一方、セデックスは、自己評価質問票(SAQ)やSMETA(Sedex Members Ethical Trade Audit)という標準化された監査手法を活用し、サプライチェーン全体のリスクを可視化します。

監査結果や評価データはプラットフォーム上で共有され、企業間での効率的な改善活動を促進します。

両者の適用範囲にも違いがあります。エコバディスは特定のサプライヤーを詳細に評価するのに適しており、スコアや分析結果を通じて個々の取引先の強みや改善点を明確にします。

一方、セデックスはサプライチェーン全体を対象とし、複数のサプライヤーや事業所を一元的に管理しながら、全体の透明性とリスク管理を強化するのに適しています。

両者は目的が異なるため、企業のニーズによって使い分けることが重要ですが、補完的に活用することも可能です。

例えば、セデックスでサプライチェーン全体の透明性を確保しつつ、エコバディスで特定のサプライヤーの持続可能性を詳細に評価することで、より包括的なサプライチェーン管理が実現します。

エコバディスは「スコアでの評価」、セデックスは「情報共有と透明性向上」に特化しており、企業の課題に応じて適切に活用することで、持続可能性と倫理的責任を果たしながら競争力を高めることができるでしょう。

の活用法-サプライチェーンの持続可能性を評価する方法.jpg)

まとめ

Sedex(サプライヤーエシカルデータ交換)は、グローバルサプライチェーンの倫理的な管理と透明性向上を目指す非営利プラットフォームです。

2001年に設立され、サプライヤーの労働条件や環境対応に関する情報を収集・共有することで、企業間の効率的な改善活動を促進しています。

SMETA監査とSAQ(自己評価質問票)を活用して、企業はサプライチェーン全体のリスクを管理し、監査の重複を避けることができます。

セデックスはエコバディスとは違い、サプライチェーン全体の透明性を高めリスクを可視化するのに特化しています。

エコバディスがサプライヤーのスコア化に重点を置いているのに対し、セデックスはサプライヤー間での情報共有を促進し、全体的な改善活動を強化します。

企業は両者を補完的に活用し、持続可能な運営と倫理的責任を果たすことが可能です。