中小企業に最適なSDGs認証とは?JSBOサステナビリティフォーラム2025参加レポート

はじめに

近年、企業活動における「サステナビリティ」は経営理念の一部として語られることが増えました。環境負荷の低減、脱炭素、ダイバーシティ推進といった取り組みが、もはや“イメージアップ”のためではなく、経営そのものの持続可能性を左右する要素として捉えられつつあります。

一方で、SBT(Science Based Targets)やCDP(カーボン・ディスクロージャー・プロジェクト)といった国際的なサステナビリティ認証制度は、その意義こそ明確であるものの、実際に取得するには多くのコストと工数がかかります。特に中小企業にとっては、専門人材の不足やリソースの制約といったハードルが高く、なかなか踏み出せないのが実情です。

そうした中で、「中小企業でも取り組める認証制度はないか」と模索していた折に出会ったのが、JSBO(Japan Sustainable Business Organization)です。2024年3月に設立されたばかりのこの団体が提供するJSBO認証制度は、「中小企業のSDGs取り組みを可視化・評価し、次の一歩を支援する」ことを目的に設計されています。

今回、私はJSBOが主催する「サステナビリティ・フォーラム2025」に初めて参加しました。参加の目的は、

(1)JSBO認証制度の設計思想や審査基準について理解すること

(2)実際に認証を取得した企業の事例を知り、自社への適用可能性を探ること。

この2点を中心に、現場で得られた気づきや印象を、以下で詳しくレポートしていきます。

出典:一般社団法人日本サステナブルビジネス機構の設立とサステナブルビジネス認証制度の開始

1. JSBOとは?―フォーラムで初めて知ったその意義

今回のフォーラムで印象的だったのは、JSBOそのものがまだ新しい団体ということです。JSBO(Japan Sustainable Business Organization/一般社団法人 日本サステナブルビジネス機構)は、2024年3月に設立されたばかりで、本フォーラムが初の本格的なお披露目の場となりました。

設立の背景には、日本国内の中小企業におけるSDGs(持続可能な開発目標)への対応の遅れがある、と説明がありました。中小企業においてもSDGsの認知度は9割を超えている一方で、「実際に取り組んでいる、または取り組む予定がある」と答えた企業は全体のわずか34.6%にとどまる、という調査結果が示されました。つまり、多くの企業が「重要性は理解しているが、実践には至っていない」というギャップを抱えているということです。

そのギャップを埋めるために立ち上がったのがJSBOであり、その中心的な取り組みが「JSBO認証制度」です。この制度の特徴は、企業のSDGs対応を客観的に評価し、社内外に可視化する点にあります。とりわけ中小企業でも無理なく取り組めるよう、評価項目や認証プロセスには柔軟性が持たされていると説明されました。

なぜ「認証制度」が今、必要とされているのか。

この問いに対し、登壇者の一人は「サステナビリティは理念ではなく、組織としての実行力が問われる時代に入った」と語りました。特に中小企業にとっては、行動のきっかけを持つこと自体が難しいという現実があります。JSBO認証は、そうした企業にとって「最初の一歩」としての機能を果たすとともに、継続的な改善を促す“共通言語”となることを目指しています。

JSBOは制度設計にあたり、SDGsの全目標・ターゲットを網羅しながらも、実際の企業行動に落とし込める形を1年かけて議論・検討したとのこと。まさに、理想と現場をつなぐための実装型プラットフォームとして生まれた組織であると感じました。

2. セッション①:中小企業×SDGsの「いま」

本フォーラムの冒頭セッションでは、中小企業におけるSDGs(持続可能な開発目標)への取り組みの現状と課題について、複数の専門家が登壇し、実態調査をもとに議論が行われました。

まず共有されたのは、JSBOが実施した企業向け調査結果です。前章で記載した通り、SDGsの認知度は高いものの、実際に取り組んでいる企業は限定的であり、認知と行動のギャップが依然として存在するという現実があらためて示されました。これに対し、登壇者は中小企業が直面している複数の障壁を指摘しました。

第一に、リソース(資源)の制約です。多くの中小企業では、人的・金銭的リソースが限られており、サステナビリティ担当者を専任で置くことが難しい状況にあります。特に「良いことだとは思うが、それどころではない」「大企業がやるべきことだと感じている」といった経営層の声が紹介され、現実的な負担感が伺えました。

次に、意識のギャップも課題として挙げられました。経営トップはSDGsの必要性を理解していても、現場社員の多くは「自分ごと」として捉えられていないケースが多く、社内での共通認識が形成されにくいという指摘がありました。加えて、教育の場が点在しており、学びが断片的になってしまっていることも、実践につながらない原因の一つとされました。

さらに、知識の断絶にも触れられました。セミナーや講演会は増えているものの、「SDGsとは何か?」という概念的な説明にとどまり、具体的に何をすべきか、どこから始めればよいのかが分かりづらいという声が、参加企業から実際に寄せられているとのことです。

こうした課題を受けて、登壇者からは「今こそ、分かりやすく、始めやすい“仕組み”が必要だ」という問題提起がなされました。理念としてのSDGsをいかに日々の業務に落とし込むか。その問いに向き合う中小企業を後押しするために、JSBO認証制度が果たす役割への期待が高まっていることを感じさせるセッションでした。

3. セッション②:JSBO認証制度の全貌

本セッションでは、JSBOが提供する「JSBO認証制度」について、制度の設計意図や評価構成、他制度との違いなど、詳細な解説が行われました。

認証制度の設計思想と評価項目

JSBO認証制度は、SDGsの全17目標と169ターゲットを企業活動に実装することを目指し、1年かけて学術的・専門的な検討のもとで設計されたと説明されました。評価項目は、企業の多様性と実情に対応できるよう、以下の5分類・25項目で構成されています。

- 従業員(9項目):労働環境、ダイバーシティ、働きがい等

- 環境(7項目):エネルギー、廃棄物、脱炭素対応等

- サプライチェーン(4項目):取引先との倫理的関係、グリーン調達等

- 地域との関係(4項目):地域貢献、行政・市民との連携等

- イノベーション(1項目):社会課題解決に資する新規事業や製品等

各項目には選択性があり、業種や事業内容に合わないものは除外できるなど、中小企業でも柔軟に取り組める構造が設けられています。

ブロンズ・シルバー・ゴールドの違い

認証レベルは3段階に分かれており、取り組み状況に応じて「ブロンズ」「シルバー」「ゴールド」が設定されます。

- ブロンズ:SDGsへの取り組みを始めた段階で、基本的な姿勢と初期行動を評価

- シルバー:全体的にバランスのとれた取組を実施しており、社内浸透が確認できるレベル

- ゴールド:他社への波及効果や業界の先進事例となる水準で、第三者との連携なども含まれる

このように、レベルが段階的であることで、「完璧を目指す」のではなく「まず一歩を踏み出す」ことが重視されていることがうかがえます。

他の認証制度との違い:専門家による比較と評価

セッション内では、SBTやCDPといった既存の国際認証制度とJSBO認証制度との違いについても解説がありました。登壇者の一人は、「SBTやCDPは主に大企業を前提とした制度設計であり、排出量の定量管理や専門報告が求められる。一方、JSBO認証は中小企業が無理なく始められることに軸足を置いている」と述べています。

特に評価されたのは、「自己申告に基づくチェックリスト形式ではなく、外部評価によって妥当性が確認される」点です。また、単なるCSR活動の棚卸しではなく、組織的な改善活動に結びつけられる仕掛け(例:認証後のフィードバックや更新制度)も設けられており、企業の持続的な成長に資する制度として位置づけられています。

こうした制度設計を通じて、JSBO認証は「社会的信頼の可視化」と「社内の行動変容」の両方を実現する、実務的かつ中小企業目線の認証スキームとして注目を集めていました。

4. セッション③:先行事例に学ぶ導入のリアル

JSBO認証制度の実効性を考える上で、実際に制度導入や類似のSDGs施策に取り組む企業・自治体の事例紹介は大きな示唆を与えてくれました。本セッションでは、異なる立場・規模の4組織による実践内容が紹介され、それぞれがJSBOの認証制度とどのように向き合っているのかが語られました。

肥後銀行:金融機関が地域をどう巻き込むか

熊本県を拠点とする肥後銀行は、2018年に「サステナビリティ推進室」を設置し、金融という立場から地域のSDGs対応を支援しています。特筆すべきは、同行が独自に開発したCO2排出量可視化ツール「Tansaku-kun」の存在です。このシステムは法人顧客に対して、現状の排出量や改善ポイントを見える化し、脱炭素支援の第一歩を提示する仕組みとして活用されています。

また、熊本県が主導するSDGs登録制度にも企画段階から参画し、2,400社超の登録企業とのネットワークを構築。SDGsに取り組む企業とそうでない企業の財務指標を比較する独自KPIも導入しており、「サステナビリティと収益性の両立」が実証されつつあると報告されました。同行は単なる金融提供にとどまらず、地域企業の“伴走者”として機能するモデルを提示しています。

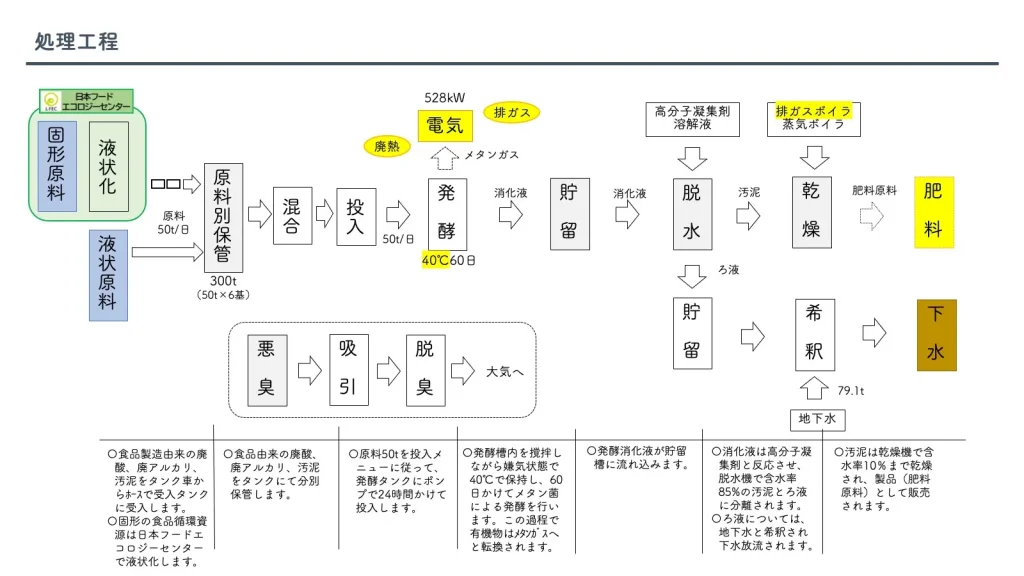

日本フードエコロジーセンター:食品ロスから価値を生むビジネスモデル

食品廃棄物を殺菌・発酵処理し、液状飼料として再資源化する事業を展開する同センターは、「経済と環境の両立」を体現する企業として紹介されました。

特徴的なのは、廃棄物処理費用の削減と飼料販売による収益を両立させる“Win-Win型”のビジネスモデルである点です。

さらに、その飼料で育てた豚肉をブランド化するなど、川上から川下までを資源循環で結ぶ仕組みを構築。

最近では、食品廃棄物を活用したバイオガス発電にも着手しており、サステナブルな収益構造の広がりが注目されています。

人材面でも、SDGsへの姿勢が共感を呼び、新卒の離職率がゼロという実績を持つと紹介されました。

JAL:大企業にとってのSDGsと中小企業への期待

航空業界というCO2多排出産業に属するJALは、2050年ネットゼロに向けて持続可能な航空燃料(SAF)の導入をはじめ、国際線やチャーター便におけるサステナブル運航の実証実験を進めています。

登壇者である蟹江氏は、「SDGsは大企業一社では完結できない」と述べ、パートナーシップの重要性を強調しました。JALはJSBO認証を取得した企業に対して、自社が運営する企業サイト(年間70万PV)上での事例紹介という特典も提供しており、中小企業への巻き込みと可視化支援を行っています。

このような姿勢は、JSBOの理念である「サプライチェーン全体でのサステナビリティ推進」と一致しており、今後の官民連携の可能性を感じさせるものでした。

出典:JAL_JSBO

豊田市:自治体制度とJSBOの連携モデル

自治体として長年環境モデル都市を標榜してきた豊田市は、2019年に「とよたSDGsパートナー登録制度」を開始し、2023年には独自の「SDGs認証制度」へと発展させました。

制度は“宣言”から“行動変容”へと進化しており、企業の実践状況に応じて補助金の上乗せ、入札時の加点、広報支援といったインセンティブを提供しています。

特徴的なのは、体験型カードゲームや「SDGsミライ大学」など、企業だけでなく市民・子どもも巻き込む仕掛けが整っていることです。

これは、地域ぐるみで持続可能性を育むという自治体ならではの強みです。

一方で、豊田市の制度は市内事業者に限定される制約もあり、その課題を補完する存在としてJSBOとの連携が模索されています。

具体的には、JSBO認証取得企業に対する優遇措置の共用、広報連携、加点制度の相互認証などが検討されており、“地域密着”と“全国展開”の両輪による協働の可能性が示されました。

出典:とよたSDGsミライ大学

これらの事例を通して明らかになったのは、JSBO認証制度が単なる“評価の枠組み”ではなく、組織内外の人を動かすきっかけになり得るという点です。企業、金融、自治体、それぞれの現場で生まれた実践が、制度の価値を裏付けていました。

出典:JSBOフォーラム開催報告、6月の認証企業、および豊田市との連携について

5. 本フォーラムで印象に残った発言トップ3

参加者や登壇者の発言から見える本音と可能性

JSBOサステナビリティフォーラム2025では、制度の設計や事例紹介だけでなく、登壇者や参加者からの率直な言葉が飛び交いました。

ここでは、特に印象に残った3つの発言を紹介します。

それぞれの発言は、サステナビリティ推進における現場のリアルと、JSBO認証制度の意義を象徴するものでした。

発言①「理念ではなく、現場で実装できる“仕組み”が足りていない」

JSBO関係者の発言の中でも特に多くの頷きを誘っていたのがこの一言です。

SDGsという言葉が社会に浸透する一方で、実際にどのように取り組めばよいかが分からない――その“理念と現場のギャップ”を埋めるための「仕組み」として、JSBO認証制度が設計されたという説明には強い説得力がありました。

発言②「人手が足りない中小企業に、やる意味をどう伝えるかが一番難しい」

中小企業支援団体の担当者からは、SDGs推進の現場で直面する苦悩が共有されました。

「大切なことだとは思っていても、今は人手も時間も足りない。

やる理由が腹落ちしていないと動けない」という声は、多くの企業の共通課題でもあります。

JSBO認証が、こうした企業に“納得して始められる材料”を提供する役割を担っていることが再確認されました。

発言③「大企業一社でSDGsは達成できない。共に動く仲間が必要」

JALの蟹江氏によるこの発言は、サステナビリティを“共創の取り組み”と捉える視点を端的に表しています。

同社では持続可能な航空燃料(SAF)の導入や、SDGs配慮型の運航を進めていますが、それらは単独で完結するものではなく、パートナー企業や地域社会との連携が不可欠だといいます。

JSBO認証を通じて、志を共有できる仲間が見える化されることが、今後の連携基盤になる可能性を感じさせるコメントでした。

6. まとめと今後の展望

Beyond SDGs時代への橋渡しとしての役割

自社で取り組むための「次の一歩」

JSBOサステナビリティフォーラム2025を通じて感じたのは、「SDGsは理念で終わらせるものではない」という共通認識の広がりです。設立からわずか1年足らずのJSBOですが、その認証制度には、現場の課題を真正面から受け止め、実装可能な形に翻訳しようとする真摯な設計思想が感じられました。

SDGsは2030年を一つの目標年としていますが、今回のフォーラムでも繰り返し語られたのは、その先にある「Beyond SDGs」の視点です。すでに国連では2027年からポスト2030アジェンダの議論が始まる見込みであり、日本国内でも「Beyond SDGs官民会議」が立ち上がっています。今後は、単なる社会貢献としてのSDGsではなく、事業戦略やレジリエンス(変化に強い組織づくり)の中核としてのサステナビリティが問われる時代へと進んでいくでしょう。

そのなかで、JSBO認証制度が果たす役割は明確です。企業が“今どこに立っているのか”を可視化し、“どこへ向かえばよいのか”を示す――まさに、サステナビリティ経営のための「コンパス」として機能します。とくに中小企業にとっては、リソースの制約や情報の断片化といった壁を乗り越えるための“仕組み”が必要です。JSBO認証は、その第一歩を後押しするために生まれた制度だと実感しました。

では、自社で何から始めればいいのか。フォーラムを経て見えてきた「次の一歩」は以下のように整理できます:

- 自社のSDGs活動を棚卸しする

まずは現在取り組んでいること、取り組めていないことを洗い出すことで、「今どこにいるか」が明確になります。 - JSBO認証制度の評価項目に目を通す

25項目のうち、自社が該当する項目はどれか、既に取り組んでいることが評価される項目はあるかを確認します。 - 社内での対話を始める

経営層だけでなく、現場の社員とも認証制度の意義や必要性を共有し、共通言語をつくることが行動の起点になります。 - 近隣自治体や支援機関の制度との連携も視野に入れる

豊田市のように、自治体制度とJSBOの相互補完が進めば、認証を受ける企業へのインセンティブや支援の可能性も広がります。

本フォーラムで得た収穫の1つに、「できることから始めてよい」「まずは動くことが価値になる」という空気感があります。サステナビリティは“完璧であること”ではなく、“継続して取り組むこと”が評価されるべき領域です。

JSBOは、その継続の道を照らす“実装のためのインフラ”として、今後ますます重要な存在になっていくでしょう。今回得た知見を踏まえ、自社でもできることから着手し、次のステップへと進んでいきたいと感じました。

出典:ビヨンドSDGs官民会議