気候変動対策の旅路。特許取得! |ブロックチェーンによるカーボンクレジットマネジメントで2050年ネットゼロ達成へ!

※社名変更のお知らせ※

日本ゼルス株式会社は、2024年9月30日より株式会社ディー・ジー・アイに社名を変更しました

株式会社ディー・ジー・アイ(旧:日本ゼルス株式会社)

代表取締役 野島 健史(のじま たけし)

TBMでは、企業単位で温室効果ガス排出量を可視化し削減施策までを提案するプラットフォーム「ScopeX」を展開しています。

その削減施策パートナーである日本ゼルス株式会社は、カーボンクレジットのプラットフォーム構築・販売をはじめとする様々な脱炭素ソリューションを提供しています。今回は日本ゼルス創業者である野島代表にカーボンクレジット関連事業を始めたきっかけや、活用事例について伺いしました。

ブロックチェーン技術を活用したカーボンクレジット管理

―野島社長は昔から環境分野のお仕事をされてきたのでしょうか。

実は全く違うフィールドを経験してきました。大学時代は美術大学でグラフィックデザインを学びました。そして卒業後はゲーム制作会社でCG開発を担当しました。当時開発コストの安価な国へのオフショア開発が始まり、上司とともに海外事業会社の設立や管理を経験しました。その後、海外事業推進やマーケティング事業、オフショアでの開発事業にも携わってきました。ご縁がありまして、そこで培った知見を生かしてエンタメ以外にもシステム開発やコンサルティング業務を行うIT系の事業会社を立ち上げました。

そんな中、知人の紹介で参加したセミナーでブロックチェーン技術が紹介されていたのです。当時ブロックチェーン技術は主にビットコインなど暗号資産での活用が始まっていましたが、この改ざんが非常に難しいという特徴は他の応用範囲があるのではないかと考えました。

その頃、カーボンクレジットという温暖化対策のシステムで問題が指摘されていました。植林や再エネ発電などにより温室効果ガスを削減、吸収・貯留されるプロジェクトが吸収量を算出し、これをクレジット化します。企業活動により温室効果ガスを排出する事業者がどうしても削減・吸収しきれない温室効果ガスについては、このプロジェクトに金銭的支援=クレジット購入することで自社の排出量を相殺できます。これがカーボンクレジット・オフセットという仕組みです。

そのカーボンクレジットによるオフセットで、同一のクレジットを複数売却する(ダブルカウンティング)の問題が起きていました。この仕組みでは信用が最も重要で、改ざん不可能なブロックチェーン技術による解決は可能だと思いました。そこでクレジット情報をクレジットの商流に合わせて登録できるプラットフォームを開発し、2021年に特許を取得しました。

その後、その「プラットフォームに登録される=信用できるクレジット」の流通のために日本ゼルスを設立しました。国際クレジット制度のVerra VCS(Verified Carbon Standard)やGold Standard、そして日本のJクレジットも取り扱っています。

カーボンクレジットを分かりやすく手に取れるかたちに

―ブロックチェーン技術を活かしてカーボンクレジットを管理する仕組みの反響はいかがですか。

海外企業を中心にご好評いただいています。海外市場ではヨーロッパを中心に、カーボンクレジットを活用して自社が排出している温室効果ガス排出量を削減する取り組みが普及しています。そのためブロックチェーンを活用してカーボンクレジット管理をする事業のメリットはすぐにご理解いただけました。

最近は日本でもカーボンクレジットを活用したカーボンニュートラルにする企業が増えてきました。でもまだまだカーボンクレジットの概念や仕組みから説明していかなければならない時もあります。また、情報を公開するという、排出量や脱炭素、カーボンニュートラル化の状況を透明化することも非常に重要になっています。

そこでカーボンクレジットを使ったカーボンニュートラル製品を開発しました。「シエル・ド・オー」と名付けた水です。ボトルのラベルに記載されたQRコードを読み込むと、生産から廃棄までの温室効果ガス排出量やオフセット(相殺)の状況、製品が支援している温室効果ガス排出削減のプロジェクトが表示されます。

(シエル・ド・オー紹介ページ:https://dgi.inc/water/

もっともっとカーボンクレジットに関する正確な情報を知ってもらい、企業の現在の事業によってどのくらい温室効果ガスの排出があるのか、どのようにカーボンニュートラルを達成するのか、というマイルストーンを策定していただくことが狙いです。身近にみていただくことで企業の脱炭素やカーボンニュートラルに関するエンゲージメントが向上されると考えています。

カーボンクレジットの活用なしにカーボンニュートラルは実現できない

―日本市場でカーボンクレジットはどのくらい活用されているのでしょうか。

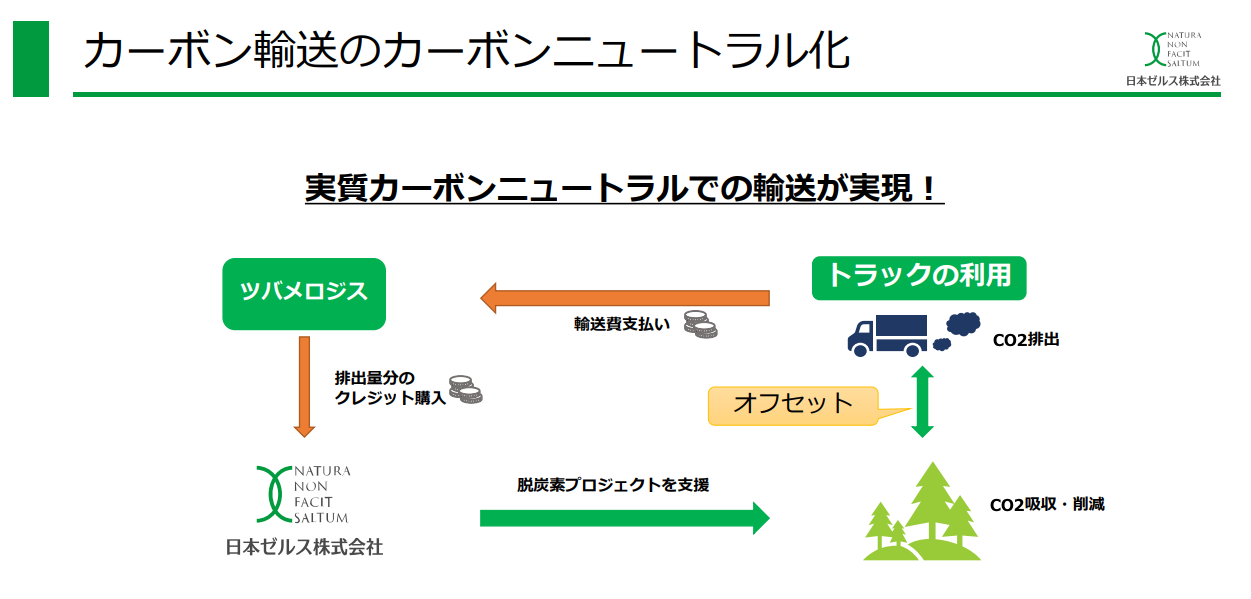

カーボンクレジット活用事例は徐々に増えています。自社のカーボンニュートラル化のためだけではなく、自社の提供する商品やサービスについてカーボンクレジットを使ってカーボンニュートラル化する事例も出てきております。ツバメロジス株式会社(以下:ツバメロジス)では、顧客企業がトラック輸送を行う際にカーボンニュートラルを指定できる新たなプランを発表しました。弊社が提供するカーボンニュートラル化プログラムを使っていただいています。

このプランは、国内外に多くの製品を提供するものづくりの街、新潟県の燕市と三条市で生産される製品は今後カーボンニュートラル化が日本のみならず世界中のお取引様、サプライチェーンから求められるはず、との観点からツバメロジス様と我々の取組はスタートしました。

まずはツバメロジス様の顧客様から、輸送のカーボンニュートラル化に賛同していただけるローンチクライアントを募ることから始めました。

トラック輸送でカーボンニュートラルを実現するために脱炭素化やモーダルシフトなど多角的に検討もすすめました。日本国内のトラック業界の2024年問題などの課題がある中で、事業化実現性にはコストパフォーマンスと収益性の料率も重要です。物流においてカーボンクレジットの活用によるカーボンニュートラルサービスはコストと効果が高く見込めます。

ツバメロジス様では顧客からリクエストがあった場合、輸送で排出される温室効果ガスの量を計測し、その分カーボンクレジットを購入してカーボンニュートラルにします。まずはドイツのある企業がローンチ時のサービス利用に応じてくださいました。経済新聞や業界紙によるメディア取材も行われ、今では国内外の企業から多くの引き合いをいただいています。

企業単体で、エネルギー代替や素材変更で温室効果ガス排出量を削減していくには限界があります。日本では2050年までに実質温室効果ガス排出量ゼロにすると政府が宣言しています。現在の資源利用の状況では物流以外の企業にとってもカーボンクレジットの活用は一考の価値がある可能性があるとおもいます。

まずは関心を持ってカーボンクレジットとは何か、そしてどのように活用できるか、ご検討いただきたいです。当社にお問い合わせいただければ一緒に考えます。脱炭素経営はコスト増ではなく、新たなビジネスチャンスだと捉え、一緒にカーボンニュートラルにむけて気候変動対策の旅路を歩めればとおもいます。

▼野島様のプロフィール

野島 健史(のじま たけし):

株式会社ディー・ジー・アイ(旧:日本ゼルス株式会社)

代表取締役

エンターテイメント業界にて数々のヒット作のゲームグラフィックデザインやソフトウェア開発に携わった後、海外事業の推進やグローバルマーケティング戦略などに15年以上従事。ブロックチェーン技術を使って透明性、信頼性の高いカーボンクレジット取引管理プラットフォームを提供する日本ゼルス株式会社を2021年に創業。現在、カーボンクレジットの取引のみでなく、脱炭素経営に関するコンサルティングサービスを提供している。

【野島様の脱炭素ルーティーン】

車をEV車へ買い替えるなど、温室効果ガスをなるべく出さない方法を移動手段として選択。会社の会議の際に提供するお茶代わりの飲料水には「シエル・ド・オー」を活用。

▼お問い合わせはこちらから

株式会社ディー・ジー・アイ(旧:日本ゼルス株式会社)ホームページ:https://beta.xels.co.jp/