メタネーションとは?仕組みと最新動向を徹底解説

再生可能エネルギーの普及や脱炭素化の流れが加速する中で、注目を集めているのが「メタネーション」という技術です。

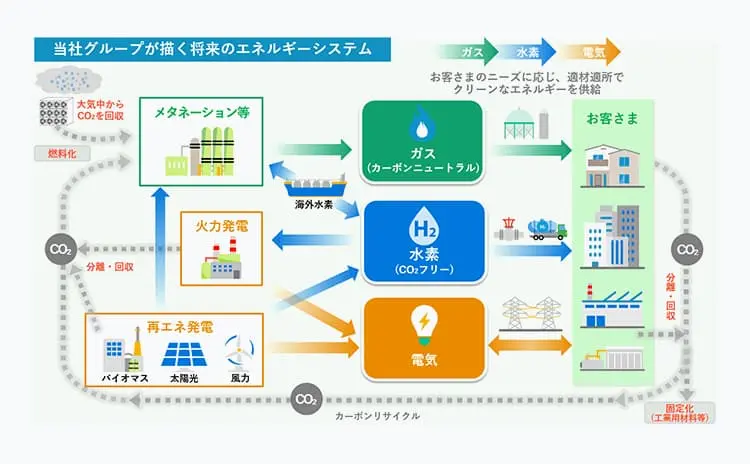

これは二酸化炭素と水素を化学的に結合させ、メタンを生成するプロセスであり、既存の都市ガスインフラをそのまま活用できる点が大きな魅力です。

エネルギーの貯蔵や供給の安定化に寄与するだけでなく、二酸化炭素を再利用可能な資源へと変えることで、カーボンニュートラル社会の実現を支える革新的な手段といえます。

しかし同時に、コストや効率、CO2の安定供給といった課題も横たわっており、商業化のカギは技術革新と政策支援にあります。

本記事では、メタネーションの基本的な仕組みから、そのメリットと課題、そして最新の取り組みまでをわかりやすく整理します。

次世代エネルギー技術の展望を知る手がかりとして、ぜひ参考にしてください。

メタネーションの仕組み

メタネーションの仕組みは、二酸化炭素(CO2)と水素(H2)を化学的に結合させてメタン(CH4)を生成するプロセスであり、カーボンニュートラル社会の実現を支える画期的な技術です。

この技術の核心は「サバティエ反応」と呼ばれる化学反応で、以下の式に基づいています:

CO2 + 4H2 → CH4 + 2H2O

この反応では、二酸化炭素が還元され、エネルギー効率の高いメタンと水が生成されます。効率的な反応を促進するため、触媒が重要な役割を果たします。

一般的にニッケルやルテニウムなどの金属触媒が利用され、200~400℃の高温と一定の圧力環境で最適なパフォーマンスを発揮します。

このプロセスの成功を支える要素は、「水素の供給」と「二酸化炭素の回収」です。

水素は再生可能エネルギーを活用して水を電気分解することで得られます。

例えば、太陽光や風力発電を利用し、余剰電力を水素に変換することで、エネルギーを効率的に貯蔵する仕組みを構築できます。

一方で、二酸化炭素は工業プロセスの排出ガスや大気中から直接回収されます。

これらの技術を組み合わせることで、二酸化炭素を再利用可能な形に変換し、環境負荷を大幅に削減することが可能です。

生成されたメタンは、既存の都市ガスインフラを活用できるという点で非常に実用的です。

ガスパイプラインや貯蔵施設を通じて輸送が可能であり、家庭用燃料や発電所の燃料として利用されます。

▼出典:ガスのカーボンニュートラル化を実現する「メタネーション」技術

メタネーションのメリットを徹底解説|再エネ活用と脱炭素社会への鍵

メタネーションは、余剰の再生可能エネルギーを水素に変換し、さらに二酸化炭素と反応させて合成メタンを生成する技術です。

近年、再エネの変動性を克服し、持続可能なエネルギー供給を支える「切り札」として注目を集めています。

第一のメリットは、エネルギーの安定化です。

太陽光や風力は発電量が天候や時間帯に左右されますが、メタネーションによって得られたメタンは長期貯蔵が可能で、需要変動に柔軟に対応できます。

第二のメリットは、既存の都市ガスインフラをそのまま活用できる点です。

生成されたメタンは従来の天然ガスと互換性があり、新たな設備投資を抑えつつ、パイプラインや貯蔵設備を通じて供給できます。家庭用燃料や発電用途に直結する即効性も魅力です。

さらに、環境面での貢献も大きいです。排出されるはずの二酸化炭素を回収して再利用することで、温室効果ガス削減に直結します。

このプロセスは「カーボンリサイクル」の中心的技術とされ、国際的にも注目を浴びています。

加えて、メタネーションで得られるメタンは燃料だけでなく化学工業の原料としても活用可能です。

合成ガスや化学製品の製造に応用できるため、産業全体の循環型経済に寄与します。

こうしたメリットを持つメタネーションは、再エネの安定化、既存インフラの有効活用、CO₂削減、多用途性の4つの軸で持続可能な未来を支えます。

なお、日本が取り組む「メタンハイドレート開発」との比較も重要です。

メタンハイドレートは「燃える氷」と呼ばれる国産資源として研究が進んでいますが、商業化には技術的・経済的な壁が残ります。

これに対し、メタネーションは再生可能エネルギーと既存インフラを直接結びつける技術として、より早期の実用化が期待されています。

メタネーションはエネルギー貯蔵と環境保護を両立させ、脱炭素社会への移行を加速させる最前線の技術といえるでしょう。

▼出典:東邦ガスネットワーク 環境性

メタネーションの課題

メタネーションの技術的・経済的な課題

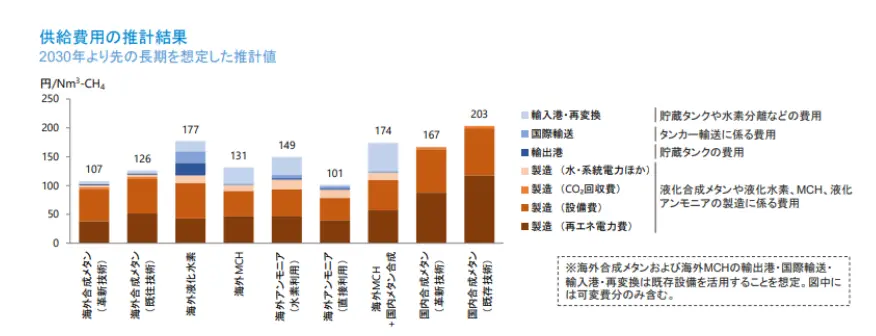

メタネーションは脱炭素化を支える注目技術ですが、普及に向けて最初に立ちはだかるのはコストと効率性の壁です。プロセス全体は「水を電気分解して水素を得る → 二酸化炭素と反応させてメタンを生成する」という多段階の流れですが、その過程で莫大なエネルギーと費用がかかります。

特に再生可能エネルギー由来の水素製造は依然としてコストが高く、普及のボトルネックとなっています。

さらに、反応を最適化するためにはニッケルやルテニウムなどの触媒や、高温・高圧を維持するための設備投資が欠かせません。

そのため、触媒技術の改良やシステム全体の効率化が進まなければ、商業的な競争力を持つのは難しい状況です。

また、エネルギー効率の低下も課題の一つです。水素を作り、それをメタンに変換する段階でエネルギーロスが生じやすく、収支のバランスが崩れがちです。

このため、触媒の性能向上やプロセスの最適化といった研究開発が進まなければ、持続的な事業化は困難だといえます。

さらに、二酸化炭素の安定供給も大きな課題です。

大気中から直接CO2を取り出すDAC(Direct Air Capture)は将来有望ですが、現時点では高コストかつ高エネルギー消費型の技術です。

一方、工場や発電所の排ガス回収も実用化が進むものの、設備導入や運用コストが依然として高いのが現状です。

CO2の供給インフラが整備されなければ、メタネーションの利用は一部に限定され続けるでしょう。

▼出典:都市ガスのカーボンニュートラル化について 中間整理参考資料 (案)

メタネーション普及に向けた社会的・環境的な課題

商業化を本格的に進めるうえで欠かせないのが、規模拡大と社会的受容性です。

現在は研究開発や実証プロジェクトの段階にとどまっており、実際に商業規模で展開するには、天然ガスインフラへの統合に耐えうる品質や標準化が求められます。

安定した純度を確保したメタンを大量に生産し、既存のガスパイプラインや貯蔵施設に適合させるには、産業界と政策当局の連携が不可欠です。

また、環境面での整合性も慎重に考える必要があります。

メタネーションの価値は「カーボンニュートラル燃料」である点にありますが、もしもプロセスの一部で化石燃料由来の電力が使われれば、逆に温室効果ガス排出が増える可能性もあります。

したがって、プロセス全体で再生可能エネルギーを利用できる体制を整えることが大前提となります。

さらに、社会的な理解と政策支援も欠かせません。

高度な技術であるがゆえに、一般市民や投資家にとって分かりにくい側面があり、普及には広報・教育活動による認知向上が必要です。

加えて、補助金や税制優遇といった政策的インセンティブ、企業の積極的な参画が相互に作用することで、初めて導入の加速が可能になります。

総じて、メタネーションの実用化には「技術革新 × 経済的支援 × 政策後押し × 社会的理解」という総合的な取り組みが求められます。

これらが進展すれば、メタネーションは脱炭素社会の実現を前進させる大きな原動力となるでしょう。

▼出典:資源エネルギー庁 ガスのカーボンニュートラル化を実現する「メタネーション」技術

メタネーションの最新情報

2024年下半期、メタネーション技術の分野では重要な進展が見られました。

特に、11月7日に開催された第13回メタネーション推進官民協議会では、最新の技術動向や政策が議論され、今後の方向性が示されました。

この会議は、2030年に向けたe-メタンの商業化と普及を目指す中で、官民が一体となって現状の課題と解決策を模索する重要な場となり、参加者間での具体的なロードマップが共有されました。

まず、資源エネルギー庁からは、メタネーションが日本のエネルギー政策における重要な要素として位置づけられている点が強調されました。

特に、再生可能エネルギーを活用したe-メタン製造が、エネルギーの安定供給と温室効果ガスの削減を同時に実現する技術として期待されています。

この技術を国内に定着させるためには、技術革新によるコスト削減と、二酸化炭素の安定的な供給システムの構築が必要不可欠であるとの指摘がありました。

さらに、電力供給が不安定な再生可能エネルギーを補完する形で、メタネーションがエネルギーの貯蔵や輸送を担う可能性が議論されました。

環境省からは、メタネーションが環境政策全般に果たす役割が強調され、特に気候変動対策の中核として位置づけられるべき技術であることが示されました。

温室効果ガスの削減だけでなく、工業排出ガスや廃棄物由来の二酸化炭素を資源として再利用する「カーボンサイクル」の一環として、メタネーションが果たす潜在的な貢献が議論の中心となりました。

また、この技術を実用化することで、日本が国際的な温室効果ガス削減目標を達成するための具体的な道筋が描かれる可能性についても触れられ、温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度においてのカーボンリサイクル燃料におけるカウントルールについても言及がありました。

▼出典:カーボンリサイクル燃料のカウントルール に関する検討について

企業セクターからは、具体的な実証プロジェクトや技術開発の進展が報告されました。

大阪ガスは、舞洲工場での実証試験を通じて、再生可能エネルギーの活用と地域連携の可能性を示しました。

また、2025年の大阪・関西万博では、メタネーション技術を活用したエネルギー供給モデルを公開する計画が明らかにされ、地域社会との協力による実用化の重要性が再確認されました。

さらに、アイシン、デンソー、東邦ガスなどの企業は、中部圏での取り組みを通じて、産業界と地域社会が一体となってメタネーション技術を進める姿勢を示しました。

これらの報告は、技術革新と地域連携の両面での進展を明確に示すものでした。

この協議会では、メタネーションの社会実装に向けた課題も浮き彫りになりました。

二酸化炭素の供給に関する技術的課題、エネルギー変換効率の向上、そして商業化に必要なコスト削減が主要なテーマとして議論され、

政策面では、税制優遇や補助金制度を通じた支援が必要であるとの意見が多く挙がりました。

これらの課題に対処するため、政府と企業が連携して取り組むことの重要性が再認識されました。

▼出典:大阪ガス説明資料 国内外におけるメタネーション導入に向けた取り組み

まとめ

メタネーションは、二酸化炭素と水素を使ってメタンを生成する技術で、カーボンニュートラル社会を目指す中核的な解決策として注目されています。

この技術は、再生可能エネルギーを活用し、エネルギーを効率よく貯蔵・供給できるため、特に不安定な電力供給を補完する役割が期待されています。

生成されたメタンは既存のガスインフラで利用できるため、新たな設備投資を抑えつつ、化石燃料の代替として即座に活用可能です。

ただし、コストや効率、二酸化炭素の安定供給といった課題は依然として残っています。

これらの課題を解決するため、政府と企業が協力する動きが加速しており、2024年の官民協議会では政策支援や技術革新の必要性が強調されました。

さらに、大阪・関西万博での実証実験など、実用化に向けた具体的な取り組みも進行中で、この技術の未来への期待がますます高まっています。