「自然を守り、未来を創る」玉川学園のScopeX活用方法とは

学校法人 玉川学園

総務部 管財課 課長補佐

岩内 久敬 氏

はじめに貴校について教えてください

本校は、幼稚園から大学院までを有する総合的な教育機関で、敷地面積は61万m2に及びます。自然豊かなキャンパスで、毎日1万人以上の人々が教育活動を行っています。

玉川学園の教育方針には「全人教育」があり、その中の6つの価値(真、善、美、聖、健、富)を大切に教育しています。これらの価値を具体的に落とし込んだものが12信条で、その一つに「自然の尊重」があります。創立以来、自然から学び、自然を守ることを重視した教育を行ってきました。

また、2000年には教育環境の維持・改善を進めるための教育活動の1つとして、総合学園としては世界初となるISO14001(環境マネジメントシステムに関する国際規格)の認証を取得しました。こういった点からも、自然や環境に対しては強い思いがあります。

創立者の小原國芳(おばら くによし)先生も、「地球は我らの故郷なり」という言葉で、環境保全活動の重要性を説いており、これが今の活動の基盤となっています。

近年はSDGsに対応した教育環境への取り組みを進めています。

生徒、教職員、企業を含めたプロジェクト型事業として「Tamagawa Mokurin Project 」「Tamagawa Suirin Project 」「Tamagawa Picarin Project」の3つのテーマがあります。このなかでもTamagawa Mokurin Project は、昨年、環境省主催の第11回グッドライフアワードで「子どもエンパワーメント賞」を受賞しました。

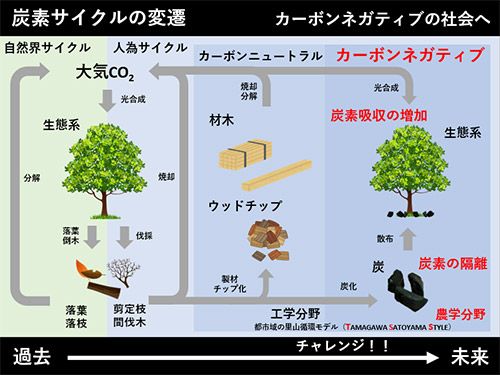

また、大学の研究の1つとして、CO2排出量ゼロの先を行く、マイナスカーボン(より多くのCO2を留め置く)に関する世界初の実証実験も行っています。1,000年単位でCO2を留められる炭の性質に着目し、木材を炭化させることで炭素の隔離を行います。CO2を炭に吸収させ留めている間に、普通の木がCO2を吸収してくれれば全体としてマイナスカーボンになるという考え方です。小学生から高校生までの子どもたちと一緒に取り組んでいて、これも先ほどお話したTamagawa Mokurin Project の1つに含まれています。

※グッドライフアワード:環境省が主催。日本各地で実践されている「環境と社会によい暮らし」に関わる活動や取り組みを募集して紹介や表彰を行い、そうした活動や社会を活性化するための情報交換などを支援しています。

※Tamagawa Mokurin Project :キャンパス内の山で生徒達と一緒に間伐をしています。木は大体樹齢30年ぐらいまではCO2を吸収しますが、それ以降はCO2吸収量が低下してしまいます。間伐の方法も木を倒すのは労力も危険も大きいので、剥皮間伐を行っています。鹿が木の皮を食べると木が枯れてしまうのと同じ原理です。木は皮から水分を吸い上げているので、その皮を剥ぐと立ち枯れします。その剥いだ皮にデザインを加えて、アートにする活動も小学生と一緒に取り組んでいます。

また、町田市から2年連続で3R(Reuse、Reduce、Recycle)賞を受賞するなど、環境問題への取り組みを継続しています。例えば、水に関しては校内の水は全て井戸水を使用しており、市内にいながらも自然と共存した環境を実現しています。

脱炭素に取り組んだきっかけ

長年の環境教育に加え、気候変動への社会的関心を背景に、学内全体でどれだけのCO2が排出されているのかを把握する必要性を感じ、今回のCO2算定を行うことになりました。

取り組むことで見えてきた課題

どのような方法でCO2排出量を算定すればよいのかが最初の疑問点でした。

また、脱炭素活動に取り組むには必要な人員や、それが本当に学校として取り組むべきことなのかという疑問も生じました。そのため、クリーンな学校であることを外部にどのようにアピールし、ステークホルダーに理解してもらうかも重要な課題として取り上げました。学校としての社会的責任は明確であるものの、活動を対外的に発信していくための方法についても、どう進めていくか分かりませんでした。

解決策の情報収集

政府から「やるべきこと」として示唆されていることや、他の教育機関でも「やらなければいけない」という意識はありました。東京大学などはすでにCO2排出量を自分たちで計算し公表していましたが、すぐにマネできるものではありませんでした。

本学には環境技術センター協力のもと、水質や化学物質の作業環境測定を行っています。まずはそこへ相談し、調査を進めることにしました。そこでCO2算定サービスを提供している企業を数社ピックアップし、比較検討を行いました。

サービス提供会社には、オンラインでの総合的なサポートを行うところと、計算ツールだけを提供し、あとは自分たちで進めてください、という2つのタイプがあります。

本校では4つのポイントをベースに検討を行いました。

- 費用

- 入力のサポート(作業代行)

- CO2計算だけでなく脱炭素全般に向けたアドバイス

- システムの複数ユーザーでの利用

ScopeX導入の決め手

営業担当の方がとても丁寧に対応してくださったという点です。具体的には相談ベースで話が進められたという点が良かったですね。

この業界はまだまだ法的にも完璧に定まっているわけではないので、色々と不確かなことが求められると思います。そうなったときに、ちゃんと話し合いができる会社でないとお付き合いするのは難しいなと思っていました。その点について、TBM様に関しては安心できたので、一緒にやらせていただけないかなと思いました。

うちのサービスはこうなっているからここまでしかできません、といった形式的なご提案ではく柔軟に対応していただけました。

導入後の感想(システムやサポート、社内での成果)

成果についてはまだこれからですが、算定結果を確認中でして、これが終われば外部に発信する予定です。また、今後は算定結果を公表し、ステークホルダーや教職員に対しても説明できる形を考えています。

算定の方法についても、今はかなり細かく算定しているので、ある程度まとめられると、良い教育材料としても展開できるのではないかと考えています。

私自身の仕事としては、建設や維持管理における計画で、主に費用や資材の検討を行ってきました。今後はCO2削減を考慮した計画が立てられるようになると思います。これまでは物を買った後に結果としてCO2が減っていたというケースが多かったのですが、物を買う前の仕入れの段階からCO2削減が検討できるようになるのは大きな変化だと思います。

このような取り組みが進むことで、2030年までに46%(2013年度比)削減という目標の実現に向けても動いていきます。

サポートについて

導入したことのないシステムなので、導入プロセスごとにどんな課題が出てくるのか、始めはイメージができませんでした。そこでさきほどもお伝えしたような相談ベースの歩み寄りの中でご提案してくださった点は、とても理解しやすかったです。

実際にCO2算定にはどんなデータが必要なのか、分かりやすく説明してくれました。

ScopeXへご要望

改善点ではありませんが、お客様にこのように伝えるともっと興味をもたれやすいだろうな、と感じた点はがあります。それは算定精度のステップについてです。

算定精度について、企業であればどの機関の基準を満たしているのかを気にしている方は多いと思います。その点を最初に説明していただけると、そのあとのご提案もよりスムーズに進められるのではないかと思いました。

学校で取り組んでいる脱炭素活動

脱炭素に関しては、スコープ 1 およびスコープ 2 について、環境確保条例に基づいた規制が存在します。 まだ国から正式に認められてはいませんが、ガスについては本学ではカーボンニュートラルガスを全量採用しています。これが正式に認められれば、CO2排出量の大幅な削減につながり、社会貢献も果たせると考えています。

また、電力に関しては、PPS(特定規模電気事業者)やPPA(電力購入契約)などの選択肢を検討しており、毎年、削減目標を設定して実施していく予定です。新しい建物については設計の段階から太陽光パネルの設置も想定しています。

Scope 3については、教育機関として生産物が少ないため、主に購入物から発生するCO2排出量の削減が重要な課題となっています。そのため、脱炭素を意識した物品の選定が必須となります。もしも、将来的に商品に「CO2排出量」ラベルが付与されるようになれば、より検討がしやすくなると感じています。

これからの活動は、Scope 1~3のすべてにおいて脱炭素を進めていきたいと考えています。また、これらの取り組みに対して、学校全体で意思表示を行って、社会全体における脱炭素への意識を高めていくことが重要だと感じています。

岩内様の個人的な脱炭素活動

よくあるエコバック持参やマイカーではなく電車通勤というのは私も実践していますし、ペットボトル飲料はなるべく購入せずに学校の水(井戸水)を飲むようにしています。

あとは、自宅のトマト栽培にコンポストを利用しています。今年の夏はそのトマトを家族で食べました。